Per riprendere il filo…

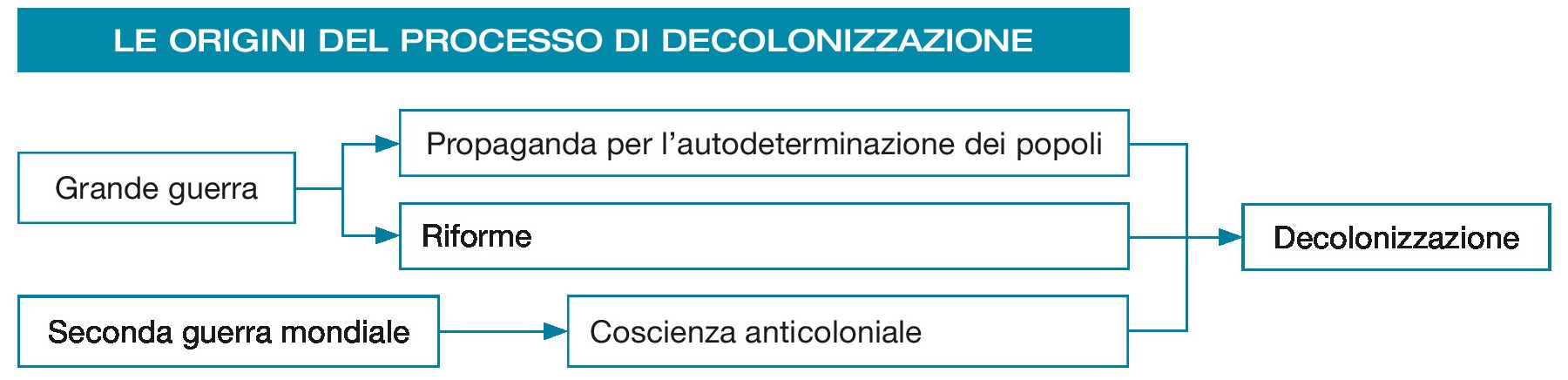

La Seconda guerra mondiale aveva segnato il crollo del primato europeo nel mondo e nel contempo inaugurato una fase ormai davvero globale della storia umana. Queste radicali trasformazioni postbelliche, tuttavia, affondavano le loro radici in un periodo ancora precedente, quello compreso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando l’ascesa degli Stati Uniti e la guerra russo-giapponese del 1904-05 avevano incrinato il dominio delle potenze imperiali europee. La rivoluzione bolscevica del 1917 nell’ex Impero russo aveva poi consacrato il principio della guerra antimperialista come coronamento della lotta di classe, mentre la fine della Grande guerra, nel 1918, aveva comportato l’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, proclamato dal presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson. Sulla base di queste suggestioni, nel periodo compreso fra le due guerre mondiali nacquero diversi movimenti nazionalisti e comunisti nei continenti extraeuropei in opposizione alle grandi potenze imperiali europee.