14.3 Un paese in guerra con se stesso

I legittimisti borbonici

Al Centrosud la posizione antiunitaria dei vertici ecclesiastici si saldava ai tentativi di restaurazione borbonica. Lasciata Gaeta, Francesco II aveva infatti costituito proprio a Roma un governo in esilio. Assieme ai comitati filoborbonici nati in mezz’Europa, almeno sino al 1865 esso cercò di sfruttare la situazione ancora fluida e il mancato riconoscimento papale dell’Italia per ingraziarsi l’opinione pubblica internazionale, stabilire fitte relazioni diplomatiche con diverse corti europee e soprattutto per alimentare il dissenso nei confronti dello Stato unitario, contrapponendo all’idea di un’identità nazionale italiana quella di una “nazione napoletana” comprensiva persino della Sicilia, in realtà da tempo autonomista [▶ cap. 11.6].Si trattò di uno sforzo notevole, concretizzatosi in una vasta pubblicistica apologetica e in ingenti risorse fornite ai rivoltosi. Ma si rivelò presto incapace di vincere i limiti del movimento legittimista: l’inettitudine del giovane re [▶ cap. 13.5], la progressiva rassegnazione dei suoi alleati (il papa, gli Asburgo, i Borbone spagnoli) e le divisioni del “partito borbonico”, disarticolato in gruppi autonomi nelle varie località troppo difficili da coordinare.

14.3 Un paese in guerra con se stesso

Il grande brigantaggio

La propaganda clerico-legittimista e la rabbia per le promesse non mantenute dai “liberatori” fecero montare il brigantaggio: un fenomeno contiguo sia al banditismo endemico nel Centrosud sia alle fluide forme della criminalità organizzata [▶ fenomeni, p. 436]. Si trattava infatti di un movimento disomogeneo nei protagonisti e negli scopi, composto da contadini che chiedevano terre, clero intransigente, lealisti locali, volontari stranieri filoborbonici e soldati sbandati. Eppure, fra il 1861 e il 1865 esso si intensificò e acuì la sua dimensione ideologica.In risposta a rivolte di cui non comprendeva la complessa natura – e che attribuiva a intrighi clerico-borbonici, a complotti internazionali o semplicemente alla barbara immaturità politica di popoli a lungo sotto regimi dispotici – il governo Ricasoli non seppe fare molto altro che rispondere con la forza.

fenomeni

Alle origini di mafia e camorra

Benché le leggende sulla genesi di mafia e camorra siano numerose e alcuni storici la collochino molto più indietro, la nascita della criminalità organizzata nel Sud avvenne solo nell’Ottocento. Fu infatti nella prima metà del secolo che queste organizzazioni iniziarono a penetrare nel tessuto della società meridionale, riuscendo a estorcere il “pizzo” sulle attività commerciali e a gestire prostituzione e contrabbando.

L’ondata repressiva seguita al Quarantotto favorì poi l’incontro fra questi criminali e i membri delle società segrete. Da un lato, ciò consentì a mafia e camorra di mutuare dalla Carboneria rituali e modelli associativi. Dall’altro aumentò la fama e la forza di camorristi e mafiosi, che si ersero spesso a potere occulto e ricattatorio dentro le carceri e così si distinsero sempre più dai criminali comuni.

Fu infine la fase di instabilità del 1859-60 a consentire l’affermazione del crimine organizzato. In quei mesi camorristi e mafiosi si posero opportunisticamente al servizio delle autorità quali unici soggetti capaci di mantenere l’ordine pubblico. E sia Liborio Romano che Garibaldi ne arruolarono molti nelle squadre di pubblica sicurezza incaricate di assicurare una transizione pacifica al nuovo regime.

Lo Stato iniziò a contrastare le criminalità organizzate solo nel decennio successivo all’unità, quando esse da un lato si intrecciarono al brigantaggio e all’eversione democratica e dall’altro barattarono con i notabilati locali la loro capacità di pressione sulla gente in cambio di coperture e connivenze utili a sviluppare le loro attività criminali. Prendevano dunque lentamente forma le “male sette”, potenti, granitiche e ramificate sul territorio descritte da memorie e pamphlet del tempo.

La rivolta di Palermo del 1866

Proprio nel 1866, però, il governo italiano dovette affrontare un’altra rivolta, a Palermo. Qui la popolazione insorse rabbiosamente contro gli aggravi connessi all’unità(tasse, coscrizione) e contro la perdita di rilievo della città, che ne feriva i sentimenti municipalisti da tempo frustrati [▶ capp. 9.1 e 11.6].14.4 Costruire uno Stato, italianizzare le élite

Costruire lo Stato

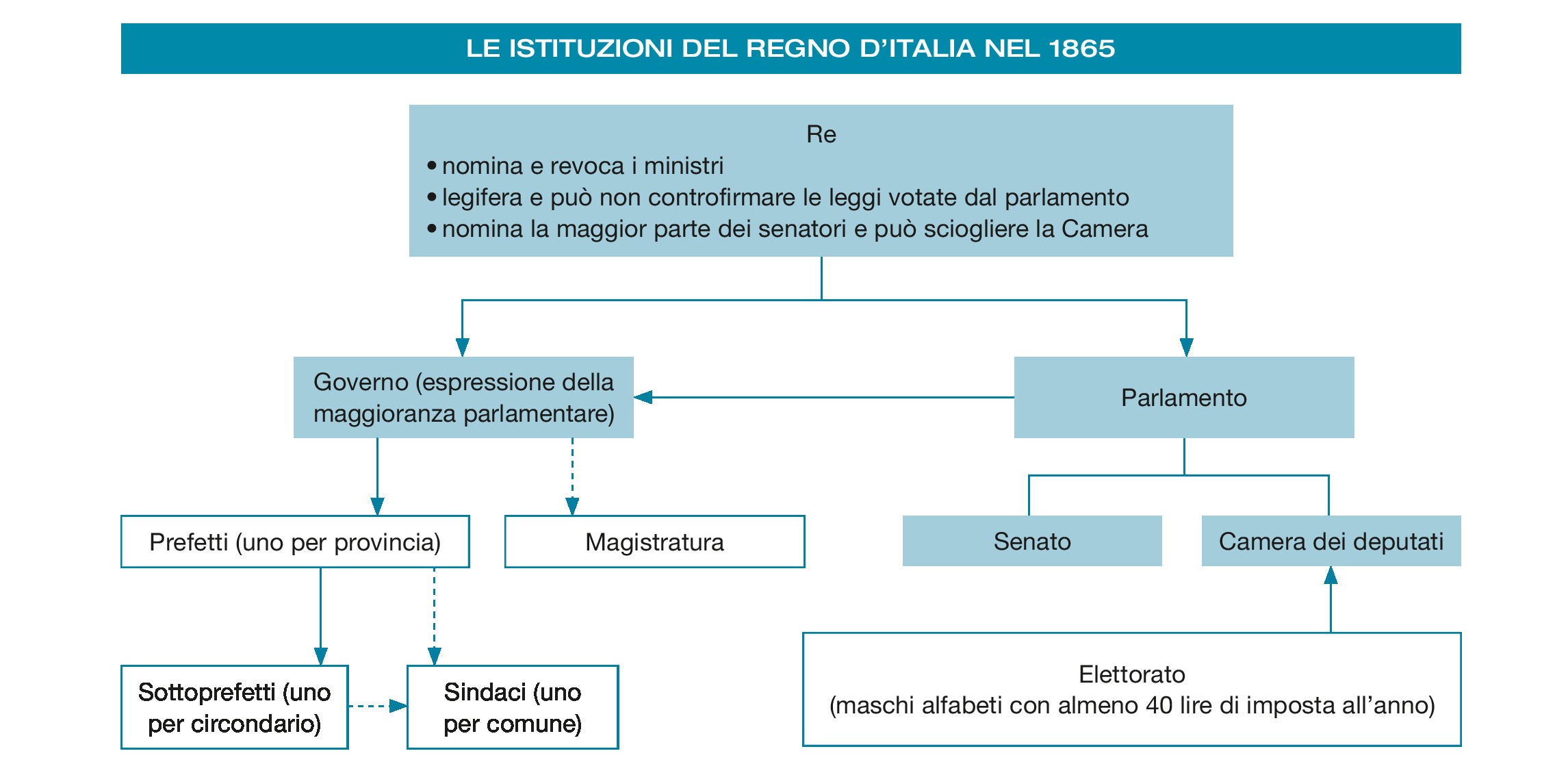

Condizionata da un profondo senso di precarietà, convinta che fosse lo Stato a dover guidare dall’alto la società verso il progresso ma incapace di comprendere la problematica realtà descritta dalle prime inchieste e dai censimenti, la classe dirigente preferì disegnare un impianto politico-istituzionale dirigista e statalista: una linea d’altronde già seguita quando si erano estese le norme sabaude alle nuove province appena annesse nel 1860.Si trattava di un sistema non solo lontano dal decentramento britannico tanto ammirato dai liberali centrosettentrionali, ma anche di una parziale estromissione delle classi dirigenti locali: una scelta duramente criticata da molti deputati meridionali, che iniziarono a parlare polemicamente di conquista sabauda e di “piemontesizzazione”.

fenomeni

Stereotipi antimeridionali prima e dopo l’unità

Già prima dell’unità i meridionali erano oggetto di pregiudizi. Li alimentavano gli antagonismi campanilistici, i rancorosi racconti degli esuli, il disprezzo dell’élite napoletana per i provinciali, gli scritti di noti intellettuali (il francese Ernest Renan diceva «non sono uomini, sono bruti»), i rapporti diplomatici e le parole di politici come Metternich, che parlava di un popolo «mezzo barbaro, di una ignoranza assoluta, di una superstizione senza limiti, ardente e passionale come sono gli africani».

Tuttavia, l’unificazione accentuò e modificò gli stereotipi sui meridionali. Nel 1860 i moderati attribuirono la mancata insurrezione antiborbonica a Napoli all’innata codardia e all’«abbrutimento» di uomini «corrotti fino all’osso». Poi la delusione per un Mezzogiorno restio all’unità e lontano dall’idilliaca immagine diffusa dalla letteratura e dall’arte spinsero a definirlo «Altro che Italia!», a equipararlo a una malattia («un’ulcera», «un vaioloso») o a descriverlo come «un lascito della barbarie alla civiltà del XIX secolo», abitato da «orientali [che] non capiscono altro che la forza».

Con il tempo il Sud venne contrapposto sempre più nettamente al Nord in base a una serie di opposizioni (civiltà/barbarie, Italia/Africa, generosità/irriconoscenza, onestà/malafede) che estendevano a tutto il territorio meridionale i tratti tipizzati di Napoli (caos, sporcizia, sovraffollamento).

Come l’Oriente, a osservatori ignari dell’eterogeneità meridionale esso appariva affascinante per il suo pittoresco esotismo, ma inquietante, pericoloso e lontano dalla civile Europa. Così, il mondo bucolico immortalato dai pittori paesaggisti lasciò spazio a descrizioni di braccianti sudici e violenti. Mentre la romantica figura del bandito, eroe della letteratura borghese e delle narrazioni orali contadine, venne criminalizzata, “barbarizzata” e infine disumanizzata, tratteggiando briganti e brigantesse come “anormali” (neri, effeminati/mascoline) o assimilandoli a bestie feroci e a creature diaboliche.

Quest’insieme di rappresentazioni svolse due funzioni. Da un lato, consolidò l’identità dell’Italia settentrionale nel vittorioso paragone con il Sud, piuttosto che in quello meno gratificante con le più progredite realtà europee. Dall’altro, soprattutto nel primo decennio postunitario, servì a legittimare il ricorso governativo a mezzi giuridici e militari eccezionali, necessari a civilizzare e governare popolazioni brutali, infide e bisognose appunto di «una grossa invasione di moralità piemontese», fatta di centralismo e dura repressione.

Finanziare e modernizzare lo Stato

Alla logica della “piemontesizzazione” erano ispirati pure alcuni importanti provvedimenti economici.Fu introdotta la lira italiana (equivalente a quella del Regno sabaudo), nonostante la resistenza dei ceti popolari ad accettarla.

Fu esteso il liberoscambismo, che favorì l’esportazione dei prodotti agricoli ma penalizzò aree e produzioni meno competitive, sopravvissute grazie al sostegno dei regimi preunitari e ai limiti infrastrutturali che impedivano una massiccia penetrazione di prodotti stranieri [▶ cap. 13.1].

Fu infine riordinato e unificato il ▶ sistema tributario. Ma ciò produsse un aggravio del carico fiscale soprattutto per gli ex cittadini borbonici e papalini, reso poi ancor più pesante dalla tassa sul macinato introdotta nel 1868: un’imposta tanto impopolare da scatenare violenti scontri in molte zone.

D’altro canto, un ampio gettito fiscale era per il nuovo regno un’assoluta necessità. La continua mobilitazione dell’esercito accresceva infatti le spese militari, mentre la scelta centralista imponeva di integrare il personale amministravo con uomini più qualificati e meno influenzabili dai notabili locali. In più, era di fondamentale importanza estendere la rete ferroviaria e viaria, sia per raggiungere i luoghi meno accessibili dove ancora si annidavano bande di briganti, sia per favorire lo sviluppo economico e l’integrazione dei mercati mediante il piano organico di interventi prefigurato dalla legge sulle opere pubbliche del 1865.

Quello avanzato dal governo era un piano ambizioso, che però si scontrò presto con insormontabili ostacoli: l’incompetenza del corpo tecnico-amministrativo; le difficoltà nel valicare gli Appennini, che spingevano a privilegiare l’asse nord-sud più che quello est-ovest; la necessità d’importare il materiale ferroviario per l’insufficiente produzione nazionale; i pochi fondi disponibili (83,8 milioni sui 647 di spesa pubblica nel 1861); le resistenze di comunità locali, spesso diffidenti verso lo Stato e restie a sostenere le spese di infrastrutture inutili alle loro economie di autoconsumo e commercio a corto raggio.

“Fare gli italiani”

Mentre centralismo e repressione garantivano la tenuta del nuovo regno, poco veniva fatto invece sul piano del Nation building [▶ FONTI, p. 442]. Il re e il governo tesero infatti a limitare la nazionalizzazione ai ceti più elevati e a rimarcare il carattere dinastico dello Stato. Lo fecero mediante scelte simboliche, come il mantenimento della numerazione sabauda da parte di Vittorio Emanuele II. E lo fecero attraverso un’accorta selezione delle festività pubbliche, rimaste quelle preunitarie dedicate alla famiglia reale e allo Statuto albertino [ 5]: feste insomma che non rischiavano di valorizzare il contributo di democratici e garibaldini all’unificazione, celebrando invece le istituzioni monarchico-liberali più che la nazione, ma che anche per questo restavano circoscritte alle aree urbane, poco sentite dalla popolazione, boicottate dalla Chiesa e contestate da veterani e garibaldini delusi.

Anche l’esercito mantenne un’impronta più dinastica che nazionale. Da un lato i garibaldini e gli altri volontari furono presto congedati perché considerati troppo politicizzati e indisciplinati. Dall’altro si estese gradualmente la coscrizione a tutto il paese in modo da sottrarre uomini alle bande brigantesche e ostentare il carattere nazionale del nuovo esercito [ 6]. Nondimeno, i vertici politico-militari furono però molto attenti a selezionare i giovani da arruolare e soprattutto a conservare un prevalente nucleo di ufficiali e sottufficiali di comprovata fedeltà alla monarchia, favorendo la permanenza e la promozione degli ex soldati sabaudi.

Gli anni sotto le armi contribuivano poi a incivilire i coscritti (imparavano a lavarsi, si facevano curare e vaccinare), a disciplinarli e a familiarizzarli con le istituzioni. Ma non riuscivano ad alfabetizzarli, perché le scuole per gli illetterati duravano poco ed erano frequentate saltuariamente. Tanto meno il servizio militare nazionalizzava, dal momento che i comandanti si preoccupavano quasi esclusivamente della formazione tecnico-militare e la forzata convivenza con persone dal dialetto e dalle abitudini diversi finiva semmai per rafforzare i campanilismi e per generare tensioni con i civili dei luoghi dove i coscritti erano inviati.

FONTI

«S’è fatta l’Italia, ma non si fanno gl’italiani»

Quella svolta da Massimo d’Azeglio nella sua autobiografia è forse la più nota riflessione sull’eterogeneità delle popolazione unite nel 1861. Pur non avendo concretamente scritto la frase poi attribuitagli («Fatta l’Italia, bisogna fare gl’italiani»), l’ex presidente del consiglio sabaudo auspicava una più decisa assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente rispetto ai problemi del Nation building e coglieva appieno le contraddizioni e i limiti di un processo di unificazione cui non si stava accompagnando un efficace sforzo pedagogico e di nazionalizzazione delle masse.

L’Italia da circa mezzo secolo s’agita, si travaglia per divenire un sol popolo e farsi nazione. Ha riacquistato il suo territorio in gran parte. La lotta collo straniero è portata a buon porto1, ma non è questa la difficoltà maggiore. La maggiore, la vera, quella che mantiene tutto incerto, tutto in forse, è la lotta interna. I più pericolosi nemici d’Italia non sono gli Austriaci, sono gl’Italiani.

E perché?

Per la ragione che gl’Italiani hanno voluto far un’Italia nuova, e loro rimanere gl’Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini2 e le miserie morali che furono ab antico3 il loro retaggio; perché pensano a riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per riuscirci bisogna, prima, che si riformino loro, perché l’Italia, come tutti i popoli, non potrà divenir nazione, non potrà esser ordinata, ben amministrata, forte così contro lo straniero, come contro i settari all’interno, libera e di propria ragione, finché grandi e piccoli e mezzani, ognuno nella sua sfera non faccia il suo dovere, e non lo faccia bene, od almeno il meglio che può. […] Onde, per dirla in una parola sola, il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani dotati d’alti e forti caratteri. E pur troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto: pur troppo s’è fatta l’Italia, ma non si fanno gl’Italiani.

M. d’Azeglio, I miei ricordi, Rizzoli, Milano 1956

fenomeni

Unità nazionali e questioni della lingua

Nel corso dell’Ottocento dibattiti sull’idioma nazionale e sui suoi rapporti con le parlate locali si ebbero in moltissimi paesi, soprattutto in quelli di più repentina e inattesa indipendenza. In Grecia, per esempio, si contrapposero i sostenitori della dhimotikì (la lingua popolare esito del periodo bizantino e ottomano) e quelli della katharèvousa, la lingua “pura” ricalcata sul greco antico e rimasta lingua ufficiale sino al 1976.

In Italia la questione fu invece affrontata da una commissione istituita nel 1868 dal ministero della Pubblica istruzione. La commissione si spaccò fra i fautori dell’arcaico fiorentino letterario e i sostenitori del fiorentino contemporaneo, ritenuto da Alessandro Manzoni più adatto perché ormai adottato dalle classi colte di tutta la penisola e presto fissato nel Novo vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di Firenze a cura di Emilio Broglio e Giambattista Giorgini.

Alle idee dei puristi come a quelle manzoniane si oppose però Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), fondatore della glottologia italiana e contrario a individuare una lingua di riferimento perché convinto che lo sviluppo socioculturale della nazione avrebbe condotto naturalmente a un’unificazione linguistica dettata dai colti. Il modello ascoliano finì per imporsi, anche se in una forma di compromesso elaborata da un ex seguace di Manzoni. Ai dialetti fu così riservato il ruolo di strumento di accesso alla lingua italiana: una via per familiarizzare gli alunni dialettofoni con l’idioma nazionale consigliata ai maestri persino dagli esperti riuniti nel IX Congresso pedagogico italiano del 1874.

Si definiva così un orientamento delle politiche linguistiche italiane rimasto sostanzialmente uguale almeno sino agli anni Venti e Trenta del Novecento, quando il fascismo mostrò invece forte avversione nei confronti dei dialetti e tentò – non senza fatica – di contrastarli e di assimilare le minoranze linguistiche.

14.5 Le annessioni del Veneto e del Lazio

La guerra antiasburgica del 1866

Il consolidamento dell’apparato statale, gli sforzi per il pareggio di bilancio, la lotta contro i nemici interni e il timido Nation building andavano di pari passo con il lento lavorio per completare l’unificazione territoriale attraverso una mediazione che vincesse l’intransigenza del papa, evitasse contrasti con le potenze schierate a sua difesa, prevenisse iniziative popolari di matrice repubblicana o garibaldina e desse soddisfazione a quella Sinistra che premeva per prendere il Veneto e riteneva Roma “necessaria all’Italia come la testa al corpo”.L’occasione per strappare il Veneto agli Asburgo e mostrare al mondo la potenza del regno si presentò nel 1866, quando – come vedremo più avanti – le tensioni fra Prussia e Austria per la leadership nella Confederazione germanica convinsero Berlino a coinvolgere l’Italia nel conflitto contro Vienna.

La cosiddetta “Terza guerra d’indipendenza” (dopo il 1848 e il 1859) fu però un disastro, con clamorose sconfitte subite per terra (a Custoza) e per mare (a Lissa). A causarle fu un insieme di fattori: servizi logistici inefficienti (mancavano cibo, coperte, scarpe), penuria di muli e cavalli, impreparazione e scarsa coesione della truppa, rivalità fra comandi, impossibilità di contare sugli uomini impegnati nel frattempo contro il residuale brigantaggio e il boicottaggio delle autorità nei confronti degli oltre 38 000 volontari raccolti da Garibaldi: uomini dislocati su un fronte secondario in Trentino perché ritenuti politicamente inaffidabili, e le cui vittorie furono spesso frenate dai comandi per non rinverdire la fama del Generale e non irritare gli alleati con conquiste non previste dagli accordi [ 7].

La presa del Lazio e di Roma

Anche la conquista di Roma fu una diretta conseguenza dei conflitti connessi al processo di unificazione tedesca. Dopo gli accordi del 1864 con la Francia, la Destra aveva mantenuto una strategia attendista, rinnegando anche la spedizione garibaldina fermata a Mentana dalle truppe franco-pontificie nel 1867.14.6 Da Destra a Sinistra: una rivoluzione “graduale e progressiva”

Uno Stato più grande, ma più delegittimato e isolato

L’annessione di Veneto e Lazio aprì una fase nuova: ormai quasi completa, l’Italia mirava a ritagliarsi uno spazio nei nuovi equilibri geopolitici euromediterranei. Tuttavia, le “ignominiose disfatte” di Lissa e Custoza erano state un vero shock per un paese che aveva vinto gli Asburgo nel 1859 solo grazie all’alleato francese [▶ cap. 13.3] e ora doveva l’annessione del Veneto al successo prussiano. Lungi dall’essere una prova di forza, la guerra del 1866 aveva rinverdito il vecchio antimito dell’italiano imbelle e aveva dimostrato che l’Italia non era né una nazione compatta né una grande potenza.La Sinistra al potere: riforme, disciplinamento e nazionalizzazione

La Destra affrontò la situazione con alcuni interventi che riducevano le esenzioni dal servizio militare e la presenza del clero nelle istituzioni. Ma poco fu fatto per coinvolgere maggiormente nella vita del paese i ceti medi, ritenuti politicamente immaturi soprattutto al Sud. Proprio alle borghesie meridionali la Sinistra guidata da Agostino Depretis (1813-87) rivolse invece un programma di riforme graduali, parziale decentramento amministrativo e riduzione del carico fiscale, riuscendo a vincere le elezioni nel 1876 e a chiudere così il quindicennio di governo della Destra.Assieme alla letteratura, alla narrativa per l’infanzia [▶ fenomeni, p. 449], ai monumenti e ai ▶ toponimi legati all’unità nazionale, la scuola concorreva ora però con maggior enfasi a una duplice opera: da un lato, incivilire e disciplinare i ceti inferiori insegnando loro ad accettare le gerarchie sociali e a ottemperare ai doveri verso lo Stato; dall’altro familiarizzare con le istituzioni e nazionalizzare i ceti borghesi emergenti attraverso una “pedagogia patriottica” in cui le figure ideologicamente incompatibili con l’assetto monarchico-costituzionale erano marginalizzate (Mazzini), quelle più ambigue recuperate in chiave filomonarchica (Garibaldi), mentre quella del re restava incontrastata protagonista. Con la salita al trono di Umberto I al posto del padre (1878), l’immagine del re acquisì però tratti più nazionali e popolari. Ciò sia per la scelta di ribadire con l’ordinale il suo essere il primo re d’Italia, sia per i viaggi che il “re buono” e sua moglie presero a fare nel paese, soprattutto nei luoghi colpiti da calamità [ 9].

|

Criteri di ammissione al voto e sistema elettorale |

Legge elettorale del 1860 |

Legge elettorale del 1882 |

|

Età per votare |

25 anni |

21 anni |

|

Limiti di genere |

Solo uomini |

Solo uomini |

|

Livello culturale |

Essere alfabeta |

Licenza di biennio elementare |

|

Censo |

40 lire/anno |

19,8 lire/anno (se privi di licenza) |

|

Numero dei collegi e rapporto elettori/eletti |

443 (circa 1 deputato ogni 50 000 elettori) |

135 (circa 1 deputato ogni 57 000 elettori) |

|

Sistema elettorale |

Maggioritario uninominale a doppio turno (ogni collegio elegge il deputato che vince il ballottaggio fra i due più votati al primo turno, a meno che già al primo turno il vincitore non abbia 1/3 dei voti rispetto agli iscritti o il 50% dei voti espressi) |

Maggioritario plurinominale di lista (ogni collegio elegge dai 2 ai 5 deputati più votati) |

|

Percentuale di elettori |

2% della popolazione 7% dei maschi adulti |

7% della popolazione 27% dei maschi adulti |

Con il tempo, sempre più il governo iniziò a presentarsi come l’unico organo in grado tanto di sbloccare la sterile dialettica parlamentare anteponendo il bene del paese agli interessi delle varie fazioni politiche, quanto di proteggere i ceti abbienti da derive democratiche o anarcosocialiste.

Dal 1882 Depretis riuscì così a ottenere l’appoggio di molti deputati della Destra, offrendo loro risorse pubbliche (fondi per i loro collegi elettorali, posti nell’amministrazione) ed evitando che il governo trattasse i temi più controversi. Era il cosiddetto “trasformismo”: una strategia politico-parlamentare tacciata di opportunismo da alcuni esponenti della Destra e rifiutata da chi a Sinistra rimarcava le distanze dai moderati (Giuseppe Zanardelli, Giovanni Nicotera e Francesco Crispi), ma efficace nell’“addomesticare” il parlamento alla linea governativa [ 10].

Il riposizionamento internazionale e l’avvio del colonialismo

Nel duplice tentativo di alimentare l’orgoglio nazionale per farne fattore di coesione interna e di superare l’isolamento diplomatico per ergersi a coprotagonista nel quadro geopolitico euromediterraneo, la Sinistra impose una svolta anche alla politica estera. Ad accelerarne gli effetti furono però soprattutto due avvenimenti:- il precipitare dei rapporti con la Francia dopo che nel 1881 questa ebbe imposto il suo protettorato alla Tunisia , ambita pure da Roma per la vicinanza e la folta comunità italiana locale;

- la proiezione dell’Impero asburgico verso l’area balcanica dopo la cessione del Veneto (1866), l’unificazione tedesca sotto l’egida prussiana (1871) e l’occupazione della Bosnia-Erzegovina (1878): ridefinizioni territoriali e di asse che alimentavano le speranze del governo italiano per un compromesso sulle “terre irredente” sempre più marginali per gli Asburgo.

Forte della Triplice e dell’interessata benevolenza britannica in chiave antifrancese, l’Italia intraprese l’espansione coloniale in Africa orientale. Già nel 1882 lo Stato acquistò dalla ditta Rubattino un lembo della baia di Assab e numerose missioni esplorarono i territori interni. Perciò, quando nel 1885 il governo inviò un piccolo contingente in Eritrea l’azione fu presentata sia come il complemento dell’attiva politica estera avviata in Europa sia come una vendetta per l’uccisione di alcuni esploratori da parte di tribù locali.

La spedizione fu subito contestata sia dai settori anticolonialisti e irredentisti della Sinistra sia dai vertici militari, preoccupati dagli obiettivi poco chiari e dall’impreparazione per una simile campagna. Eppure le truppe italiane presero Massaua senza suscitare molte resistenze, grazie all’abitudine degli eritrei alla presenza europea e alla prudenza dei comandi nel non alterare i locali equilibri interetnici. Ma ciò durò solo finché la successiva avanzata verso l’interno non irritò il vicino Impero di Etiopia (noto come Abissinia), spingendo il ▶ ras Alula a massacrare 500 soldati italiani a Dogali e a ricacciare l’invasore verso la costa nel gennaio del 1887 [ 12].

fenomeni

La narrativa per ragazzi nell’Italia unita

Due sono i libri per ragazzi che più contribuirono a trasmettere un’immagine dell’Italia ormai affratellata e a suggerire un modello comportamentale fondato sul rispetto delle regole e delle gerarchie: Cuore (1886) di Edmondo De Amicis e Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883) di Carlo Collodi.

Pinocchio

Pinocchio fu in realtà accolto malissimo dal perbenismo dell’epoca per l’indulgenza nei confronti dell’ingenuo e incauto protagonista, per la malcelata simpatia verso gli imbroglioni e per il suo fastidio per la retorica, le ingiustizie e il conformismo. Eppure, le peripezie avrebbero insegnato al burattino impertinente che il solo modo per diventare umano trasformandosi in bambino era obbedire all’autorità (il padre Geppetto, i carabinieri prima derisi) e alla propria coscienza, rappresentata da quel Grillo parlante che sin dall’inizio ammoniva: «Guai a quei bambini che si ribellano al papà e alla mamma. Che non hanno voglia di studiare e finiranno per diventare asini!».

Il libro Cuore

Meno vivace e più dichiaratamente pedagogico era invece Cuore, che narrava in forma diaristica l’anno di scuola vissuto da un ragazzo borghese a Torino nel 1881-82. Con un linguaggio accessibile alle classi medie e un sentimentalismo stucchevole ma mirato a “educare attraverso le emozioni”, il romanzo esaltava le strutture coesive di una nazione ordinata e priva di tensioni. La famiglia era vista come cardine di un’azione educativa laica e complementare a quella dello Stato. L’esercito era celebrato descrivendo l’ammirazione destata dalle parate. La memoria del Risorgimento era invece rinverdita in due modi. Da un lato narrando episodi di eroismo giovanile, equamente distribuiti fra le regioni per mostrarne il contributo alla causa nazionale (la Vedetta lombarda, il Tamburino sardo). Dall’altro con medaglioni che ne presentavano i protagonisti come figure paterne e martiri della patria, complementari fra loro in un Risorgimento voluto dalla provvidenza e incarnato nel liberalismo di Carlo Alberto, nell’eroismo di Vittorio Emanuele II e nella bontà di Umberto I. La scuola era infine descritta come il luogo dove maestri severi ma amorevoli insegnavano i valori del buon cittadino, l’amor patrio, la “santità del lavoro” e il rispetto delle regole, mentre fra i banchi trovavano naturale e pacifica composizione le differenze sociali e regionali che avrebbero altrimenti minato l’unità della nazione e il benessere collettivo.

fenomeni

La nascita dell’educazione fisica

La ginnastica fu introdotta a scuola nel 1878 dal ministro della Pubblica istruzione e critico letterario Francesco De Sanctis (1817-83) come mezzo per rigenerare i costumi in base al principio mens sana in corpore sano. Essa si ispirava al modello tedesco di attività fisica per la preparazione alla guerra patriottica, importato nel Regno di Sardegna dal ginnasta svizzero Rudolf Obermann.

Tuttavia, nel clima nazionalista e bellicista degli anni Ottanta, la ginnastica accentuò ulteriormente la sua vocazione di preparazione al servizio militare. I programmi introdotti nel 1886 rafforzarono infatti la collaborazione fra il ministero della Guerra e quello dell’Istruzione nel definire i contenuti della materia, favorendo l’assunzione di ex sottufficiali come insegnanti e conformando gli esercizi a quelli in uso nell’esercito: marce e corpo libero si imposero su attività più giocose e sugli sport di squadra, che si andavano invece affermando all’estero. Fare ginnastica sin da piccoli divenne così un modo per «abituare l’alunno all’obbedienza pronta ed assoluta» (dizione non a caso ripresa dal regolamento disciplinare dell’esercito) e un antidoto alla “degenerazione fisica” che i fisiologi del tempo attribuivano alle vite agiate delle classi medioalte.

Solo con i programmi del 1893 e con la legge Daneo del 1909 le critiche a un’impostazione della ginnastica ormai obsoleta e all’impreparazione dei docenti trovarono risposte, pur parziali. Fu stabilito un percorso formativo più rigoroso per gli insegnanti e si avviò un mutamento di paradigma pedagogico che dette più spazio ai giochi di squadra. Proprio questa nuova concezione suggerì il cambio di nome da “ginnastica” a “educazione fisica”, sottintendendo la più ampia valenza educativa dell’attività fisica ma senza negarne né la funzione disciplinante né gli stretti nessi con il mondo militare.

Crisi agraria, sviluppo industriale e politiche economiche

A far nuovamente lievitare il deficit pubblico dopo il pareggio di bilancio conseguito nel 1876 non furono soltanto il notevole incremento delle spese militari, la riduzione della pressione fiscale e le elargizioni legate al trasformismo. Furono non di meno gli investimenti statali volti alla modernizzazione e allo sviluppo infrastrutturale.

Mancavano ancora efficaci e coerenti politiche di gestione dell’ambiente e delle calamità [▶ fenomeni, p. 454], ma furono intensificate le campagne per diffondere igiene e medicalizzazione; varie città subirono profondi interventi urbanistici per renderle più salubri; migliorarono le comunicazioni e la rete telegrafica [ 13]. Inoltre, il pil derivante dall’agricoltura scese in favore di quello legato a industria e servizi, sebbene nel 1881 il 60% della popolazione fosse ancora impiegato nel primario.

La già precaria situazione socioeconomica peggiorò a partire dagli anni Ottanta, quando le massicce importazioni di cereali statunitensi (decuplicate fra 1880 e 1887) fecero crollare di oltre un terzo i prezzi del grano, la redditività delle terre e la produzione di cereali (-25% in 10 anni). In aree rurali già in esubero demografico ciò si aggiunse allo sviluppo dei mezzi di trasporto [▶ cap. 10.1] e alla dura repressione governativa nei confronti delle manifestazioni di dissenso contadino, portando all’emigrazione quasi 14 milioni di persone fra il 1881 e il 1914 [ 14].

Parallelamente, la crisi alimentò le richieste di dazi dei produttori di area padana, presto cavalcate da imprenditori settentrionali e latifondisti meridionali colpiti anche dall’aumento della tassa fondiaria dopo l’aggiornamento dei catasti nel 1886 (nei vecchi non comparivano i terreni demaniali nel frattempo acquisiti da molti proprietari).

In risposta a tali richieste e ad analoghe politiche straniere, nel 1887 il governo fissò tariffe doganali su grano e vari prodotti industriali. La svolta protezionista non era parte di un coerente programma economico ma ebbe conseguenze importanti sugli assetti e sugli equilibri socioeconomici italiani. Alcune furono certo negative:

- il prezzo del grano aumentò, con danno per i consumatori;

- la tutela dalla concorrenza straniera consentì la sopravvivenza di aziende di piccole dimensioni e di imprese poco competitive;

- si inasprirono i rapporti con i partner commerciali tradizionali e si scatenò una vera e propria guerra doganale con la Francia, che penalizzò soprattutto le esportazioni di seta e di prodotti agricoli del Mezzogiorno: un colpo letale per la parte più viva dell’economia meridionale.

Il protezionismo favorì però sia la meccanizzazione delle aziende agricole, cui l’emigrazione toglieva manodopera a buon mercato, sia l’industrializzazione del Nord: uno slancio cui contribuirono le ▶ commesse statali legate alle forniture militari e l’afflusso di capitali che gli investitori stranieri e italiani ora preferivano impegnare in società industriali, piuttosto che in terre rese meno redditive dal calo dei prezzi del grano e dalle maggiori difficoltà nell’esportare beni agricoli.

Nel complesso, queste dinamiche aumentarono il divario fra Nord e Sud, cementando un nuovo blocco di potere composto dalla classe dirigente della Sinistra, dai grandi proprietari terrieri e dalla borghesia commerciale e imprenditoriale.

Vecchi e nuovi contestatori

A denunciare quest’alleanza e a contestare un’opera riformatrice insufficiente ad attenuare il crescente disagio sociale furono i repubblicani e la cosiddetta “Estrema”, ossia il composito insieme delle forze politiche della Sinistra radicale.

Storie. Il passato nel presente - volume 2

Dal 1715 al 1900