6.2 Il cristianesimo evangelico degli Ordini mendicanti

Domenico di Guzmán

La presenza in tutta Europa di movimenti religiosi ispirati a principi di povertà, vita comunitaria e penitenza metteva in difficoltà la Chiesa, che aveva bisogno di recuperare la piena autorevolezza delle proprie funzioni pastorali. Sorsero così, contemporaneamente e in vari punti, esperienze che intendevano porsi come alternativa valida, all’interno della Chiesa di Roma, ai movimenti pauperistici. Tali esperienze diedero vita a nuovi ordini religiosi, detti appunto Ordini mendicanti perché praticavano un rigoroso ideale di povertà.

Dopo aver conosciuto e combattuto l’eresia catara in Francia meridionale, il canonico castigliano Domenico di Guzmán da Caleruega (1170-1221) orientò la propria attività alla predicazione e all’esempio di vita povera. Con un piccolo nucleo di sacerdoti Domenico si dedicò alla predicazione in Provenza, costituendo anche alcune comunità religiose femminili. Insieme a pochi seguaci si trasferì a Tolosa nel 1213, ponendo le basi per la trasformazione della comunità, sino a quel momento itinerante, in un vero e proprio ordine. Nel 1215, in occasione del concilio, chiese dunque al pontefice di poter istituire un nuovo ordine religioso. L’anno seguente Onorio III (1216-27) approvò definitivamente la ▶ regola proposta, basata su quella agostiniana, in cui un ruolo fondamentale era svolto dallo studio, dalla preghiera e dalla predicazione (l’Ordine è detto “dei ▶ frati predicatori”), ma anche dalla povertà e dalla penitenza [ 6].

Il grande successo del nuovo Ordine è evidente dal consistente numero di fondazioni conventuali che, alla morte di Domenico, avvenuta nel 1221 a Bologna, si contavano già in tutta Europa, con forte concentrazione nelle città universitarie [▶ cap. 5.4]. La vocazione culturale del nuovo Ordine nasceva infatti dalla necessità di affrontare sul piano dottrinale la predicazione ereticale e la lotta avrebbe avuto tanto più successo quanto più i predicatori fossero stati ben preparati nella conoscenza delle Scritture e della teologia. I domenicani occuparono dunque ben presto cattedre di filosofia e teologia nelle università più importanti e fondarono essi stessi nuovi centri di studio superiore, da Bologna a Parigi, da Tolosa a Colonia. Attraverso figure di grande rilievo come Alberto Magno (1200 ca.-80) e Tommaso d’Aquino (1225 ca.-74), la riflessione domenicana costituì un pilastro culturale e religioso dell’Europa duecentesca e il cuore dell’aristotelismo latino, la tradizione per la quale filosofia e teologia sono discipline autonome, fondate su due principi distinti, rispettivamente la ragione e la rivelazione [▶ protagonisti].

protagonisti

Tommaso d’Aquino, “dottore angelico”

Tommaso d’Aquino, il principale punto di riferimento dottrinale per il pensiero cattolico tardomoderno e contemporaneo, fu un pensatore fortemente originale e innovativo. Discepolo di Alberto Magno, Tommaso insegnò a Parigi e negli studia domenicani di Roma e Napoli, dedicando all’attività didattica l’opera con la quale è più noto, la Somma di Teologia. La sua riflessione rielaborò in modo originale gli insegnamenti di Aristotele, Avicenna e la tradizione neoplatonica, ma questo gli attirò sospetti d’eresia: alcune sue proposizioni furono addirittura condannate nel 1277 insieme con le posizioni degli aristotelici più radicali che, tra le altre cose, mettevano in dubbio la creazione del mondo e la provvidenza universale di Dio.

Rispetto alla tradizione che faceva riferimento a sant’Agostino, incentrata sul ruolo dell’illuminazione divina per la conoscenza umana, Tommaso sosteneva che la mente ha già in sé tutto ciò che le consente di conoscere naturalmente, senza necessità di un continuo intervento di Dio. Il superamento della divisione tra sapienza, relativa alla divinità, e scienza, relativa alle cose mondane, fu la caratteristica del movimento intellettuale definito con il termine di “scolastica”. A esso Tommaso diede un contributo fondamentale, portando ad altissimi livelli la riflessione sui rapporti tra metafisica e teologia, sulla capacità dell’uomo di conoscere essere ed essenza – e dunque Dio e il mondo – e sui rapporti tra ragione naturale e fede.

Francesco d’Assisi

Francesco di Pietro di Bernardone (1182 ca.-1226) nacque ad Assisi da un ricco mercante e trascorse la giovinezza tipica di qualsiasi giovane di buona famiglia. Impegnato in un conflitto tra Assisi e Perugia, Francesco fu imprigionato nel 1204 e poco dopo, mentre tentava nuovamente la carriera militare, una crisi interiore lo condusse alla conversione, cosa che lo pose in grave contrasto con la famiglia. Con pochi seguaci, si propose infatti di perseguire una vita povera e isolata. Dopo tre anni di eremitaggio Francesco, con i suoi compagni, decise tuttavia di dedicarsi alla predicazione itinerante della penitenza, e nel 1210 chiese a Innocenzo III l’approvazione di una norma di vita radicalmente ispirata alla povertà, alla misericordia e all’esaltazione della letizia nel Signore. L’avversione del papa per un programma poco diverso da quello di altri numerosi movimenti evangelici in sospetto di eresia venne parzialmente meno quando riconobbe l’assoluta obbedienza alla gerarchia ecclesiastica cui la norma si ispirava, e concesse una prima approvazione. Lo spirito missionario di Francesco spinse lui e alcuni seguaci a cercare la conversione degli infedeli: egli stesso fu a Damietta, in Egitto, tra il 1219 e il 1221, durante la quinta crociata. Nel frattempo, la sua comunità religiosa cresceva a dismisura, suscitando non poche perplessità e resistenze.

Molti esponenti della curia romana infatti premevano affinché la comunità francescana fosse inquadrata in strutture canonicamente più regolari. Francesco tuttavia rifiutava di far confluire la sua esperienza religiosa in una tradizione monastica esistente, e d’altro canto non voleva nemmeno imporre la sua volontà: rinunciò dunque, nel 1220, alla guida del movimento. Questo processo forzato di istituzionalizzazione dell’esperienza francescana, ispirata soltanto dagli ideali di semplicità evangelica, si concluse con un compromesso solo nel 1223, quando papa Onorio III approvò una regola (regula bullata), che insisteva sì sull’aderenza al dettato del Vangelo, sulla castità, sulla povertà e sull’umiltà, ma che naturalmente ribadiva l’obbedienza alla Chiesa romana e che, soprattutto, rendeva meno tassativi alcuni divieti che Francesco aveva stabilito in precedenza, ispirati a un modello di perfezione di vita molto rigido [▶ altri LINGUAGGI, p. 206].

Il 1223 dunque può essere considerata la data d’inizio dell’Ordine dei frati minori – così come Francesco volle chiamarlo accentuando la dimensione di penitenza e umiltà – ma fu anche il momento in cui si acutizzò la sofferenza fisica di Francesco, che accompagnava quella spirituale. Morì nel 1226, lasciando un testamento in cui riemergevano sul piano ideologico alcuni elementi che la regola “bollata” aveva eliminato sul piano normativo, come la rinuncia a qualsiasi tipo di possesso. Fu proclamato santo poco dopo la sua morte, nel 1228, e nello stesso anno iniziò la costruzione della basilica che ad Assisi porta ancora il suo nome. Tuttavia, già nel 1230 papa Gregorio IX tolse al testamento di Francesco il valore di testo vincolante per i frati dell’Ordine.

La complessa eredità di Francesco

Nonostante l’approvazione della regola, l’eccezionale rigore della proposta di vita di Francesco e la presenza di alcuni suoi seguaci della prima ora, custodi del ricordo di quell’ideale tanto semplice quanto radicale, erano ancora percepiti come una minaccia. Ci si sforzò dunque di rendere la memoria della vita del santo meno sovversiva. Furono redatte tre biografie, due da Tommaso da Celano (1190ca.-1260 ca.) e una, definitiva e resa ufficiale, da Bonaventura da Bagnoregio (1221 ca.-74). Generale dell’Ordine tra il1257 e il 1274, Bonaventura impose di eliminare tutte le testimonianze biografiche precedenti (lo stesso era accaduto alle biografie di Domenico) ed elaborò due testi (una Legenda maior e una minor destinata a uso liturgico), in cui la santità di Francesco fu riempita di miracoli e resa un modello irraggiungibile di perfezione, rendendo di fatto impossibile cercare di emulare il suo esempio. Simbolo di questa perfezione divennero le ▶ stimmate [ 7] che,con un’enorme forzatura nei confronti di Francesco, in termini di credibilità e ortodossia, Bonaventura impose alla costruzione ▶ agiografica del santo e che Giotto fissò nell’arte e nell’immaginario collettivo sino ai giorni nostri.

La costruzione di un’immagine del santo depurata dai suoi aspetti più radicali, sia rispetto alle concezioni della proprietà e del denaro, sia in riferimento ai contrasti con la curia romana ai tempi di Innocenzo III, andò di pari passo con una rapida istituzionalizzazione dell’Ordine, perseguita dal papa attraverso una politica di inserimento dei frati nell’episcopato e di concessione di privilegi. Si accrebbe la frattura tra conventuali, disposti a un’interpretazione meno rigida della regola, e rigoristi (“spirituali” o “fraticelli”), miranti a un’adesione integrale allo spirito e alla lettera della volontà del fondatore. Gli ambienti rigoristi furono poi influenzati da dottrine ▶ millenariste di derivazione gioachimita, ispirate cioè alla predicazione del monaco cistercense calabrese Gioacchino da Fiore (1130 ca.-1202). Questi sosteneva il dispiegarsi della Trinità nella realtà storica, riconoscendo tre distinte età. La terza, quella dello Spirito santo, in cui libertà e carità si sarebbero compiutamente espresse in un ordine monastico perfetto, fu interpretata come il periodo immediatamente successivo alla morte del monaco e i francescani rigoristi pensarono a se stessi come l’ordine predestinato, che avrebbe dovuto sostenere la terribile prova dell’avvento dell’▶ Anticristo.

L’ascesa di Bonaventura al vertice dell’Ordine determinò la vittoria della corrente conventuale. Le controversie sulla liceità di possedere ricchezze, da parte dell’ordine e dei singoli frati, furono risolte inventando la formula dell’“uso povero”, in base alla quale i beni eventualmente ricevuti sarebbero stati usati solo limitatamente alle necessità, senza abusi o eccessi. Anche all’Ordine delle clarisse, fondato da Chiara d’Assisi (1194-1253), seguace di Francesco e testimone sino alla morte di una condotta di vita esemplarmente povera, la Chiesa diede una regola in linea con l’attenuazione del primitivo messaggio di povertà evangelica.

Coerentemente con la chiusura alle esperienze evangelico-pauperistiche al di fuori della Chiesa decretata nel Concilio di Lione del 1274, erano destinati a soccombere anche i movimenti di Gherardo Segarelli (m. 1300) e di Dolcino (1250 ca.-1307), in cui la radicalizzazione religiosa e politica era cresciuta anche dal punto di vista ideologico. La tesi stessa secondo la quale tutti i religiosi avrebbero dovuto ispirarsi a Cristo e agli apostoli, senza detenere proprietà terrene, fu condannata come eretica nel 1323.

Negli stessi anni, con l’ingresso dei francescani negli ambienti universitari, raggiungevano l’apice della propria vita e dei propri studi frati minori che ricoprivano ruoli di primo piano nella ricerca scientifica: Ruggero Bacone (1214 ca.-94), Giovanni Duns Scoto (1265/66-1308) e Guglielmo di Ockham (1285-1349 ca.), sulla scia di Roberto Grossatesta (1175-1253), diedero un contributo fondamentale agli studi logico-matematici e teologici dalle loro cattedre a Oxford [▶ cap. 5.4].

Sia ai domenicani che ai frati minori francescani, dal 1246, fu affidata la direzione dei tribunali dell’Inquisizione, la cui prassi si perfezionò tra la fine del XIII e i primi del XIV secolo. Furono redatti infatti i primi manuali per gli inquisitori (come la Practica inquisitionis di Bernardo Gui e il Directorium inquisitorum di Nicola Eymerich), che affiancavano i tribunali diocesani con propri funzionari. Autorizzati anche a ricorrere alla tortura durante gli interrogatori, in caso di eresia pertinace e recidiva gli inquisitori potevano emettere sentenza di morte, che sarebbe stata eseguita dal potere civile; in caso di pentimento, o per coloro che avessero solo sostenuto in vario modo l’attività ereticale, le pene potevano invece variare dall’obbligo di portare sulle vesti un segno infamante sino al carcere a vita.

6.3 Federico II di Svevia e la fine dell’universalismo imperiale

La riorganizzazione del Regno di Sicilia

Re di Sicilia e imperatore [▶ cap. 4.5], Federico II, giunto in Italia nel 1220 per ricevere la corona imperiale, si era posto come obiettivo un’ampia riorganizzazione del regno meridionale e la costruzione di uno spazio imperiale coeso, in cui i comuni dell’Italia centrosettentrionale, la Chiesa di Roma, le forti aristocrazie tedesche e normanne condividessero un progetto politico unitario [ 8]. Come abbiamo visto, il modello monarchico normanno, attraversato da aspri scontri tra aristocrazie normanne e apparati amministrativi centralizzati, era stato rafforzato in senso burocratico, secondo un processo comune alle altre monarchie europee [▶ cap. 5.3]. Federico aveva limitato dunque i particolarismi non solo intervenendo con la forza, ma anche inquadrandoli con rapporti di tipo feudale molto più stretti che nel periodo normanno e costruendo una legittimazione giuridica e ideologica del proprio operato.

A questo scopo fondò nel 1224 uno studium a Napoli, con l’esplicito intento di formare tecnici del diritto. Agli studenti dello studium si aprivano infatti le porte dell’amministrazione del regno e prospettive di carriere prestigiose e remunerative, ma era fatto loro assoluto divieto di frequentare altre università, in particolare Bologna, per evitare che lo “spirito comunale” potesse minarne la fedeltà. Con enfasi mitizzante, la fondazione napoletana è stata salutata come la prima università statale europea, ma un esame più equilibrato (si contano quattro “rifondazioni” in età sveva, tra il 1234 e il 1258) rivela le molte difficoltà legate alla nascita di uno studium imposto dall’alto, senza universitates, senza cioè una precedente presenza di associazioni di maestri e/o studenti.

L’ampia opera legislativa avviata dal sovrano e condotta da giuristi di primo piano, come Taddeo da Sessa (1190/1200-47) e Pier della Vigna (1190 ca.-1249), ebbe il suo sbocco nel Liber augustalis (o Liber Constitutionum Regni Siciliae), emanato a Melfi nel 1231. In esso il diritto romano e la precedente normativa normanna concorrevano a limitare l’incidenza giuridica delle consuetudini e a consolidare il regno sulla base di un potere stabile. Uno dei cardini di questa politica fu il riordino e il potenziamento del sistema dei castelli, tangibili manifestazioni del potere regio, in tutte le circoscrizioni in cui il regno era ripartito, in particolare in Sicilia, in Puglia e in Basilicata. Ne sono testimonianza, tra gli altri, il Castello Ursino di Catania, Castel Maniace a Siracusa, Castel Lagopesole in Basilicata [ 9] e Castel del Monte in Puglia [▶ luoghi].

Ancora, Federico, cosciente della necessità di ampie risorse fiscali per sostenere la propria politica su scala europea e mediterranea, diede al regno un indirizzo di politica economica, dotandolo di un articolato sistema portuale e di nuove strutture produttive (le masserie e gli allevamenti di cavalli); la sua realizzazione tuttavia risentì in modo determinante della continua emorragia di denaro e di risorse impiegate nei vari teatri di guerra.

luoghi

Castel del Monte: mito e storia

Certamente il più affascinante dei castelli federiciani, Castel del Monte è stato nel corso del tempo variamente interpretato come casino di caccia, tempio laico dedicato a conoscenze esoteriche, osservatorio astronomico, “centro benessere” per la cura del corpo e dell’anima; persino la fumettistica lo ha immaginato come luogo di custodia del Graal, grazie alla mediazione dei cavalieri templari, o come luogo di appassionate dispute filosofiche e scientifiche.

Arricchite di autentiche sciocchezze, dall’ipotizzata presenza di una cupola d’oro all’allineamento con Chartes e Gerusalemme, dall’essere riproduzione della piramide di Cheope alla capacità di emanare energia radioattiva, queste illazioni continuano spesso a rovinare la percezione dell’edificio per quello che è e che le fonti storiche riportano senza ombra di dubbio: un castrum, un edificio con prevalenti funzioni strategico-militari.

Un vero castello

Pienamente inserito nel sistema castellare che Federico II si preoccupa di rafforzare in tutto il regno, nel quadro di più ampie riforme amministrative, il castello (originariamente detto “di Santa Maria del Monte” in riferimento a un monastero ora non più visibile) è menzionato in un documento del 29 gennaio 1240 in cui è dato ordine al giustiziere di Capitanata di provvedere al completamento dei lavori del castello apportandovi, dalle cave sul Gargano, materiale utile alle coperture e all’apparato decorativo. Compare inoltre in numerosi altri documenti, sia di epoca sveva che angioina, a smentita del fatto che, come si afferma erroneamente, non esistano fonti relative al castello.

Dominato dalla forma geometrica dell’ottagono, simbolo della corona imperiale ed elemento ben presente nel mondo tardoantico, al quale fanno riferimento sia le architetture carolingie che quelle orientali, il castello – oggi visibile in seguito ai restauri novecenteschi – era dotato di elementi difensivi e di strutture dedicate al mantenimento di una guarnigione e del personale di servizio (magazzini, scuderie, cisterne, camini); era inoltre ben collegato con i castelli e le città della Terra di Bari.

Gli aspetti militari dell’edificio furono ulteriormente rafforzati in età angioina, quando più spesso fu utilizzato come prigione per reclusi di rango elevato, analogamente ad altri castelli in Puglia e nel resto del regno, e venne impiegato come fortezza sino alla prima età moderna.

La politica europea e mediterranea

Del conflitto con i comuni italiani si è parlato nel capitolo precedente: l’affermazione dei diritti imperiali che Federico II aveva sostenuto in una Dieta a Cremona nel 1220, sotto l’urgenza della lotta all’eresia e della preparazione di una nuova crociata, non poteva essere accettata dai comuni al di là del dettato della Pace di Costanza (1183) [▶ cap. 5.2]. Il tentativo di controllare la politica italiana gli inimicò anche il papato: con Onorio III l’imperatore aveva intavolato lunghe trattative per l’avvio di una nuova crociata, ma dopo la morte di questi i rapporti si guastarono con il successore, Gregorio IX (1227-41), che prendendo a pretesto gli ulteriori ritardi della spedizione giunse a scomunicarlo nel 1227.

Questo modo di procedere non era dovuto a uno spirito di tolleranza attribuibile a Federico: nell’Oltremare franco accordi di questo genere erano abbastanza diffusi, dal momento che le realtà politiche cristiane facevano parte da oltre un secolo dello scacchiere geopolitico locale e uno stato di guerra permanente era impossibile da sostenere per chiunque: scontri militari e patti di alleanza si susseguivano a seconda della convenienza politica. In altri casi egli infatti intervenne con la forza, come quando, fra gli anni Venti e Quaranta, represse duramente i musulmani siciliani che si erano ribellati, minacciando l’integrità del regno. Tuttavia, la tregua in Terrasanta fu avversata in modo veemente da esponenti religiosi integralisti, sia cristiani che musulmani. Anche alcuni esponenti della nobiltà franca e cipriota temevano che l’ingombrante presenza di Federico, insignitosi nel frattempo del titolo di re di Gerusalemme, sconvolgesse gli assetti consolidati. Mentre l’imperatore era in Terrasanta, un esercito pontificio gli mosse guerra nel regno, appoggiando la ribellione di alcune città meridionali [▶ cap. 5.3]. Tornato precipitosamente, Federico ebbe ragione degli avversari e costrinse il pontefice a stipulare una pace a San Germano e a ritirare la scomunica (1230).

La dimensione culturale

La politica federiciana poggiava su una considerazione sacrale del ruolo del sovrano, direttamente ispirato dalla provvidenza divina e considerato «legge animata sulla terra» (Lex animata in terris). Alla costruzione ideologica di questa immagine, fortemente condannata dalla Chiesa, concorreva la raffinata propaganda elaborata negli ambienti della cancelleria e della corte. Qui, dove nacque tra l’altro la prima scuola poetica della letteratura in volgare italiano [▶ fenomeni], erano ospitati dotti di varie lingue e religioni, secondo un modello diffuso nel Mediterraneo. Essi a loro volta erano in contatto con altri intellettuali, scienziati e matematici nel resto d’Europa, come Leonardo Fibonacci, autore nel 1202 del Liber de numero (o Liber abaci), o Ibn Sab’in, maestro sufi di Ceuta cui Federico inviò alcune questioni filosofiche. Lo stesso imperatore si dedicò, nel corso di un trentennio, all’elaborazione di un trattato sulla caccia con il falco, De arte venandi cum avibus, opera che coniugava la passione per la falconeria tipica delle élite orientali con un’acuta indagine scientifica del mondo naturale.

fenomeni

La “Scuola siciliana”

La denominazione deve la sua fortuna a Dante, che nel De vulgari eloquentia chiamò “siciliana” tutta la produzione poetica anteriore a quella toscana. La curia e la cancelleria sveve costituivano un ambiente culturalmente molto vivace, dominato dalle figure di Pier della Vigna, protonotario e logoteta (segretario) dell’imperatore, Michele Scoto, filosofo e astrologo, e Teodoro di Antiochia, filosofo, matematico e fisico. Agli studi filosofici, giuridici e scientifici si accompagnava anche l’impegno poetico e letterario.

Insieme con gli stessi sovrani svevi poetarono giovani nobili, giureconsulti e dignitari di corte, come Iacopo da Lentini, considerato il caposcuola, lo stesso Pier della Vigna, Rinaldo d’Aquino, Giacomino Pugliese, Guido delle Colonne, Cielo d’Alcamo e molti altri. Il merito della scuola è quello di aver creato la prima lingua d’arte in un volgare italiano, un siciliano depurato dagli elementi più vivacemente dialettali e modellato sia sul provenzale che sul latino cancelleresco (usato per agli atti amministrativi), reso nella forma poetica della canzone e del sonetto. I temi morali e filosofici che dominano le composizioni della scuola ruotano in particolare attorno alla natura e alla fenomenologia dell’amore, preparando così la tensione poetica stilnovistica.

La battaglia di Benevento del 1266, in cui Manfredi fu sconfitto da Carlo I d’Angiò, segnò non solo la fine politica della dinastia sveva in Italia meridionale, ma anche quella della scuola: il baricentro culturale della penisola si spostò dalla Sicilia alla Toscana.

La ripresa delle ostilità

Dopo la Pace di San Germano, Federico II rinnovò l’attacco allo “spirito di Costanza” che regolava i rapporti tra Impero e comuni. Con la vittoria di Cortenuova [▶ cap. 5.2] il disegno di incorporare nell’Impero anche l’Italia centrale divenne più evidente. Gregorio IX scomunicò di nuovo Federico nel 1239, ma l’avanzata degli imperiali in Umbria, Marche e Lazio sembrava inarrestabile. Nel 1241, in un clima di terrore apocalittico per le tremende notizie che giungevano dall’Europa orientale invasa dai mongoli (che studieremo nel prossimo capitolo), Federico, che progettava una crociata contro di loro e nello stesso tempo guardava con preoccupazione alla Terrasanta, dove ormai era scaduta la tregua, impedì la riunione di un concilio convocato a Roma per deporlo.

Nel 1245 papa Innocenzo IV (1243-54) proclamò un altro concilio a Lione, scomunicando per la terza volta l’imperatore e deponendolo, ossia dichiarando decaduta la sua autorità. Questa volta gli effetti della decisione papale si fecero presto sentire, sia in Germania, dove fu eletto un nuovo re, Enrico Raspe, sia in Italia, dove riprese vigore l’iniziativa militare guelfa. Battuto a Parma e a Fossalta rispettivamente nel 1248 e nel 1249 [▶ cap. 5.2], Federico si trovò inoltre costretto a reprimere contestazioni interne e tentativi di tradimento; ne fece le spese, tra gli altri, Pier della Vigna, fedele collaboratore dell’imperatore per trent’anni: arrestato e accecato per un presunto tradimento, fu infine costretto a suicidarsi.

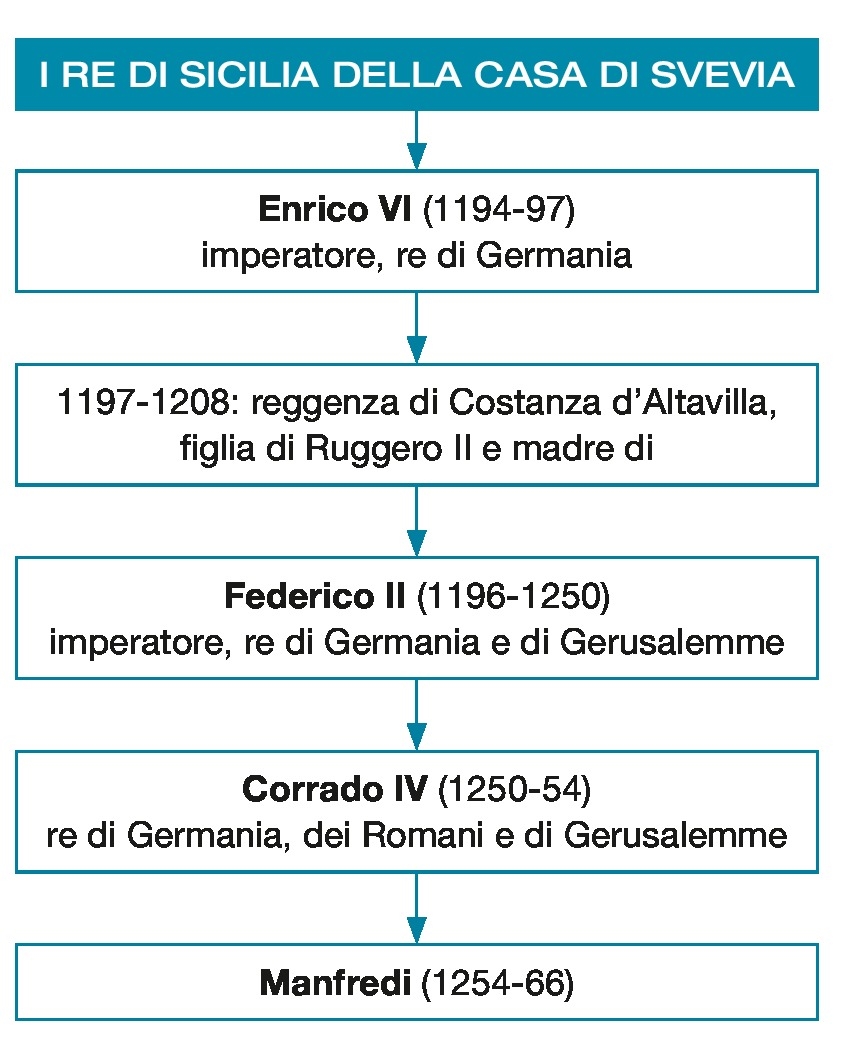

Federico morì nel 1250, lasciando una difficile eredità sia nell’Impero sia nel Regno di Sicilia, per non parlare dell’Oltremare crociato, dove nel 1244 Gerusalemme era stata nuovamente – e definitivamente – perduta. Corrado IV (1250-54), secondogenito di Federico e re di Gerusalemme, di Germania e di Sicilia, si vide contendere il trono di Germania prima da Enrico Raspe, poi da Guglielmo II d’Olanda, sostenuto dal papa e da alcune città tedesche, ma la morte pressoché contemporanea di Innocenzo IV, di Corrado e di Guglielmo cambiò nuovamente il gioco politico europeo. Al trono di Sicilia successe Manfredi, figlio di Federico, sebbene la curia pontificia, che non ne riconosceva la legittimità, gli scatenasse contro una nuova crociata e tentasse di offrire la corona dell’isola a vari principi europei. Nell’Impero la situazione giunse a un accordo solo nel 1273 con l’elezione di Rodolfo d’Asburgo, un potente principe tedesco che, dopo aver sostenuto gli Svevi, fece atto di sottomissione al papa rinunciando a unificare le corone italica e germanica e cedendogli le rivendicazioni sul Regno di Sicilia.

In Italia meridionale il pontefice Urbano IV prospettò invece la conquista del regno a Carlo, conte di Provenza e d’Angiò, fratello del re francese Luigi IX. Manfredi, che pure era riuscito a coagulare attorno a sé le forze ghibelline italiane e a riportare una vittoria a Montaperti nel 1260, fu battuto e ucciso dagli Angioini nel 1266 a Benevento. Un tentativo di recuperare il trono alla casa sveva da parte del giovane nipote di Federico, Corradino (1252-68), fu vanificato dalla sconfitta a Tagliacozzo: lo stesso Corradino venne pubblicamente decapitato a Napoli. Il Regno di Sicilia era ormai in mano francese.

6.4 La fine dell’universalismo pontificio

Il papato di Bonifacio VIII

Nel 1294 l’abdicazione di Celestino V, impotente a sostenere un pontificato ispirato ai valori di povertà e carità dinanzi ai feroci scontri di potere interni alla curia romana, spianò la strada all’elezione di Benedetto Caetani, discendente di una potente famiglia laziale, che assunse il nome di Bonifacio VIII (1294-1303). Il nuovo pontefice aveva in animo di ristabilire quei principi di teocrazia papale che avevano raggiunto la massima espressione con Innocenzo III e i suoi successori, impegnati nel confronto con Federico II. Tuttavia, la realtà politica tra il XIII e il XIV secolo era profondamente cambiata: indebolito l’Impero si erano ormai affermate le grandi monarchie territoriali, svincolate dall’autorità imperiale e disposte a riconoscere al papa soltanto un’autorità religiosa che non si traducesse più in supremazia politica. La monarchia francese, in particolare, si stava dotando di strumenti amministrativi di grande efficacia.

Un primo scontro si ebbe dunque con il re francese Filippo IV il Bello (1286-1314), il quale, per soddisfare immediate necessità finanziarie, progettò nel 1296 di imporre una tassa del 2% sui beni della Chiesa. Bonifacio proibì ai chierici di consentire il prelievo fiscale e per tutta risposta il sovrano, con l’appoggio di gran parte del clero francese, vietò l’uscita di denaro dal regno, comprese le collette e le decime destinate a Roma. L’anno successivo le relazioni tornarono buone: Bonifacio riconobbe la legittimità di imposizioni fiscali senza previa autorizzazione pontificia, ma solo in caso di grave necessità. La canonizzazione di Luigi IX parve appianare ulteriormente il conflitto, così come l’indizione del primo Anno Santo (o ▶ Giubileo) nel 1300, durante il quale tutti i pellegrini giunti a Roma avrebbero ottenuto l’▶ indulgenza plenaria per i propri peccati [ 12].

L’evento fu un grande successo di immagine e una dimostrazione di potenza della Chiesa, che però entrò in crisi poco dopo. Nel 1301 Bonifacio istituì autonomamente una nuova sede episcopale in Francia e Filippo per tutta risposta arrestò il nuovo vescovo e ne confiscò i beni. Questo episodio riaccese uno scontro durissimo. Bonifacio emanò nel 1302 una famosa bolla, la Unam sanctam, con la quale riassumeva e rafforzava il pensiero teocratico romano: la Chiesa, a causa della condizione di peccato in cui versano tutti gli esseri umani, ha il diritto di giudicare e reprimere i poteri terreni quando non conformi al suo volere e fuori di essa non vi è possibilità di salvezza. La bolla preludeva alla convocazione di un concilio per deporre il re, da tenersi nel 1303, ma questi giocò d’anticipo e, inviato in Italia uno dei suoi consiglieri più influenti, Guglielmo di Nogaret, con l’aiuto dei Colonna – patrizi romani avversari dei Caetani – fece arrestare Bonifacio ad Anagni. Dopo alcuni giorni il pontefice fu liberato dagli stessi abitanti della città, ma morì poco dopo il suo ritorno a Roma.

Il periodo avignonese

Nel 1305 fu eletto papa il francese Bertrand de Got, arcivescovo di Bordeaux, con il nome di Clemente V (1305-14), che si installò temporaneamente – almeno nelle intenzioni – ad Avignone, nella Francia meridionale, sotto il controllo degli Angioini re di Napoli e, sostanzialmente, della monarchia francese. Filippo il Bello condizionò infatti pesantemente la politica papale: impose a Clemente un processo postumo contro Bonifacio VIII, che tuttavia non approdò ad alcuna condanna, e fu su sua esplicita richiesta che nel 1312 il papa soppresse l’Ordine templare [▶ eventi].

La residenza avignonese creò un vuoto di potere in Italia centrale, accentuando alcuni fermenti autonomistici e signorili già presenti a causa di un permanente stato di conflitto tra le maggiori famiglie aristocratiche: Colonna, Orsini, Caetani, Farnese. Fu necessario dunque potenziare gli strumenti di controllo e ai cardinali inviati in Italia centrale come legati pontifici furono assegnati vasti poteri. Bertrando del Poggetto, per esempio, negli anni Venti del Trecento represse duramente focolai ghibellini in Lombardia, in Emilia e in Romagna, ravvivati dall’ascesa al trono imperiale di Ludovico IV il Bavaro (1328-47), che aveva accordato il proprio appoggio ai Visconti, e impose l’obbedienza al papa a Bologna, Modena, Reggio e Piacenza.

Nel 1353 Innocenzo VI (1352-62) inviò in Italia centrale il cardinale spagnolo Egidio Albornoz (1310 ca.-67), con il compito di ristabilire l’autorità papale minacciata, a Roma, da continue tensioni tra le famiglie nobiliari. Nei moti popolari che nel 1343 cercarono di contrastare la turbolenta aristocrazia locale era emersa infatti la figura di Cola di Rienzo (1313-54), un notaio che, proclamato “tribuno della plebe”, proponeva un’azione politica ispirata alle esperienze comunali settentrionali, ma reinterpretate con un forte richiamo alla Roma antica. Il sogno umanistico di rinnovare con una morale di ispirazione classica le strutture politiche comunali e imperiali, che Cola condivideva con eminenti intellettuali, primo tra tutti Francesco Petrarca [▶ fenomeni], gli alienò tuttavia l’iniziale appoggio della curia papale. Fuggito a Praga presso l’imperatore Carlo IV di Lussemburgo e poi da questi imprigionato e consegnato al papa ad Avignone per essere processato come eretico, Cola fu infine liberato per intercessione dello stesso Petrarca e tornò a Roma nell’agosto 1354, al seguito di Albornoz, ottenendo il titolo di “senatore”. Pochi mesi dopo, tuttavia, rimase ucciso in una sommossa popolare fomentata dalle famiglie aristocratiche romane.

Il ruolo di Albornoz nell’articolazione politico-amministrativa dell’Italia centrale fu decisivo. Costruì fortezze, impose una rete di funzionari pontifici e legò giuridicamente comunità urbane e signorie al papa [ 14]. Emanò inoltre nel 1357 un corpo di leggi, le Constitutiones Sancte Matris Ecclesie o Costituzioni egidiane, che sottoponevano gli statuti e le consuetudini precedenti a una razionalizzazione e omogeneizzazione della struttura istituzionale che avrebbe sostenuto lo Stato della Chiesa sino all’età napoleonica.

eventi

Il processo ai Templari e il loro mito

Il 18 marzo 1314 Jacques de Molay, Gran maestro dell’Ordine dei cavalieri templari, morì sul rogo a Parigi. Con lui si concluse la vicenda dell’Ordine monastico e cavalleresco che Hugues de Payns aveva fondato nel 1119, sotto gli auspici di Bernardo di Chiaravalle, nonostante ricostruzioni fantasiose e ispirate all’esoterismo alimentino il mito di un potere templare segreto e tuttora attivo. La fine dell’Ordine è strettamente legata agli esiti dell’esperienza crociata in Terrasanta e al conflitto tra Roma e Parigi tra la fine del Duecento e i primi del Trecento. Dopo la caduta di San Giovanni d’Acri nel 1291 tutti gli Ordini militari crociati trasferirono la propria sede a Cipro: gli Ospitalieri continuarono a curare i malati e i feriti e a raccogliere sull’isola i profughi della Terrasanta; i Cavalieri teutonici operavano ormai da tempo in Italia meridionale e, soprattutto, in Prussia.

Quanto ai Templari, si cominciò a guardarli con crescente diffidenza nelle corti europee, di pari passo con l’incremento del potere economico dell’Ordine, ormai però privo del suo “ruolo sociale”. La loro reputazione, peraltro, proprio in quegli anni veniva macchiata da infamanti accuse di eresia, sodomia e idolatria: secondo gli avversari, infatti, i cavalieri adoravano un idolo barbuto, il Bafometto, e sputavano sulla croce in segno di disprezzo verso Cristo in occasione della cerimonia di ingresso nell’Ordine. Queste accuse ricevettero credito presso Filippo il Bello, allora impegnato in una fase di duro conflitto con il papato: si trovava oberato di debiti che non riusciva a onorare e guardava con sospetto i vasti possedimenti di un potere sovranazionale come quello dell’Ordine.

La condanna

Nell’agosto del 1307 papa Clemente V aprì un’indagine sui Templari su richiesta dello stesso Gran maestro, perché fosse dimostrata la falsità delle accuse. Venerdì 13 ottobre, da allora giorno infausto nelle credenza popolari, il re passò tuttavia all’azione. Centinaia di cavalieri furono catturati e i beni dell’Ordine posti sotto sequestro. Così, senza poter reagire, essi andarono incontro alle torture, alla prigione e alla morte con accuse tremende: eresia, rinnegamento di Cristo, idolatria, pratiche oscene, sodomia, rifiuto dei sacramenti, arricchimenti illeciti. Sotto tortura, molti, compreso il Gran maestro, confessarono, salvo poi ritrattare più volte. I tentativi del papa di avocare a sé la procedura di inquisizione si scontrarono con la volontà di Filippo il Bello: in ogni caso, la linea di difesa pontificia si attestò sulla condanna dei rituali osceni, negando però l’eresia.

Dopo sette anni di carcere, il 18 marzo 1314, Jacques de Molay comparve di fronte a una commissione di cardinali insieme a tre alti dignitari dell’Ordine: i quattro furono condannati alla prigione a vita, ma Molay si ribellò alla sentenza. Il tentennamento dei cardinali, sorpresi dalla reazione, fu risolto dal re: informato della vicenda, ordinò la loro immediata condanna al rogo.

Lo Scisma d’Occidente

Fu Gregorio XI (1370-78) a volere il rientro della sede pontificia a Roma (1377). Alla sua morte però si produsse una profonda frattura all’interno della Chiesa: infatti sotto la pressione del popolo romano, che temeva un nuovo trasferimento in terra francese, una parte del collegio cardinalizio elesse papa un arcivescovo italiano, con il nome di Urbano VI (1378-89). Pochi mesi dopo, tuttavia, la maggioranza dei cardinali elesse un nuovo pontefice gradito alla corte di Francia, Clemente VII (1378-94), che decise il ritorno ad Avignone.

A questo punto Urbano VI sciolse il collegio cardinalizio e ne nominò un altro. Prese così avvio lo Scisma d’Occidente, che per alcuni decenni avrebbe visto la Chiesa divisa tra due papi, ciascuno con la propria corte, la propria struttura burocratico-amministrativa e le proprie alleanze. Gli Stati europei si divisero infatti tra l’appoggio al papa italiano – Inghilterra, Fiandre, Italia centrosettentrionale – e a quello francese – Francia, Castiglia, Aragona, Sicilia, Napoli. Nonostante vari tentativi di giungere a una soluzione condivisa, solo durante il Concilio di Costanza, fortemente voluto dall’imperatore Sigismondo, lo scisma ebbe termine: nel 1417 furono deposti i tre papi che in quel momento, contemporaneamente, detenevano il titolo (l’aragonese Benedetto XIII, il veneziano Gregorio XII e Alessandro V, eletto durante un concilio a Pisa nel 1409) e venne eletto papa Martino V, un cardinale romano.

La figura del pontefice uscì gravemente indebolita dal lungo conflitto e in seno alla Chiesa si affermarono per breve tempo posizioni che ne ridimensionavano le prerogative a favore del riconoscimento della superiorità del concilio sul papa (il cosiddetto conciliarismo). Secondo questa dottrina, elaborata da alcuni grandi autori come Marsilio da Padova e Giovanni Gerson, il concilio, rappresentante dell’intera comunità dei fedeli, possedeva un potere derivato direttamente da Dio, senza intermediazioni papali. Sebbene uscisse alla fine sconfitto dal confronto con il papato teocratico, tuttavia il conciliarismo ebbe enorme influenza sul pensiero politico moderno.

fenomeni

Fermenti umanistici nella cultura del Trecento

Le radici dell’umanesimo

Alle origini della nozione di umanesimo si trova la distinzione tra humanitas e divinitas, già di Cicerone ma ripresa e approfondita da Petrarca (1304-74), che con humanitas individua la riabilitazione dell’uomo e del suo operare nella sua propria dimensione storica, sociale e civile, di contro alla subordinazione dell’operato mondano alla divinità e alla rivelazione, atteggiamenti tipici della cultura dei secoli precedenti.

Elementi per una nuova valutazione etica dell’attività umana sono già presenti in età dantesca, nell’attività della scuola retorica padovana ispirata da Lovato de’ Lovati (1241-1309) e Albertino Mussato (1261-1329), notai, uomini politici e autori di opere tragiche e poetiche. In modo più programmatico e radicale, il Defensor pacis di Marsilio da Padova (1275-1342), redatto nel 1324, propugnava la superiorità dello Stato laico sulla Chiesa e dell’uomo in quanto impegnato nella vita civile rispetto all’uomo identificato come tale dalla propria fede.

Il ruolo della classicità

L’opera di Coluccio Salutati (1332-1406), cancelliere della Repubblica fiorentina nell’ultimo trentennio del XIV secolo, riprese inoltre l’insegnamento petrarchesco e utilizzò nella polemica politica la locuzione di florentina libertas, erede di quella romana antica, contro i pericoli di tirannide che venivano da altre parti d’Italia; tuttavia, più in generale, l’atteggiamento di Salutati e di coloro che ne condividevano le idealità - retori, filologi, letterati, storici - era volto alla difesa di un’idea di convivenza politica laica che trovava il proprio sostegno nella rivalutazione della classicità e nel ricercato equilibrio tra questa e le strutture del potere politico contemporaneo. La riscoperta dei testi antichi, più che fonte di soddisfacimento estetico, era il modo con il quale recuperare a una piena dimensione storica il passato e il presente insieme.

Storie. Il passato nel presente - volume 1

Dal 1000 al 1715