2.1 Che cos’è un mito

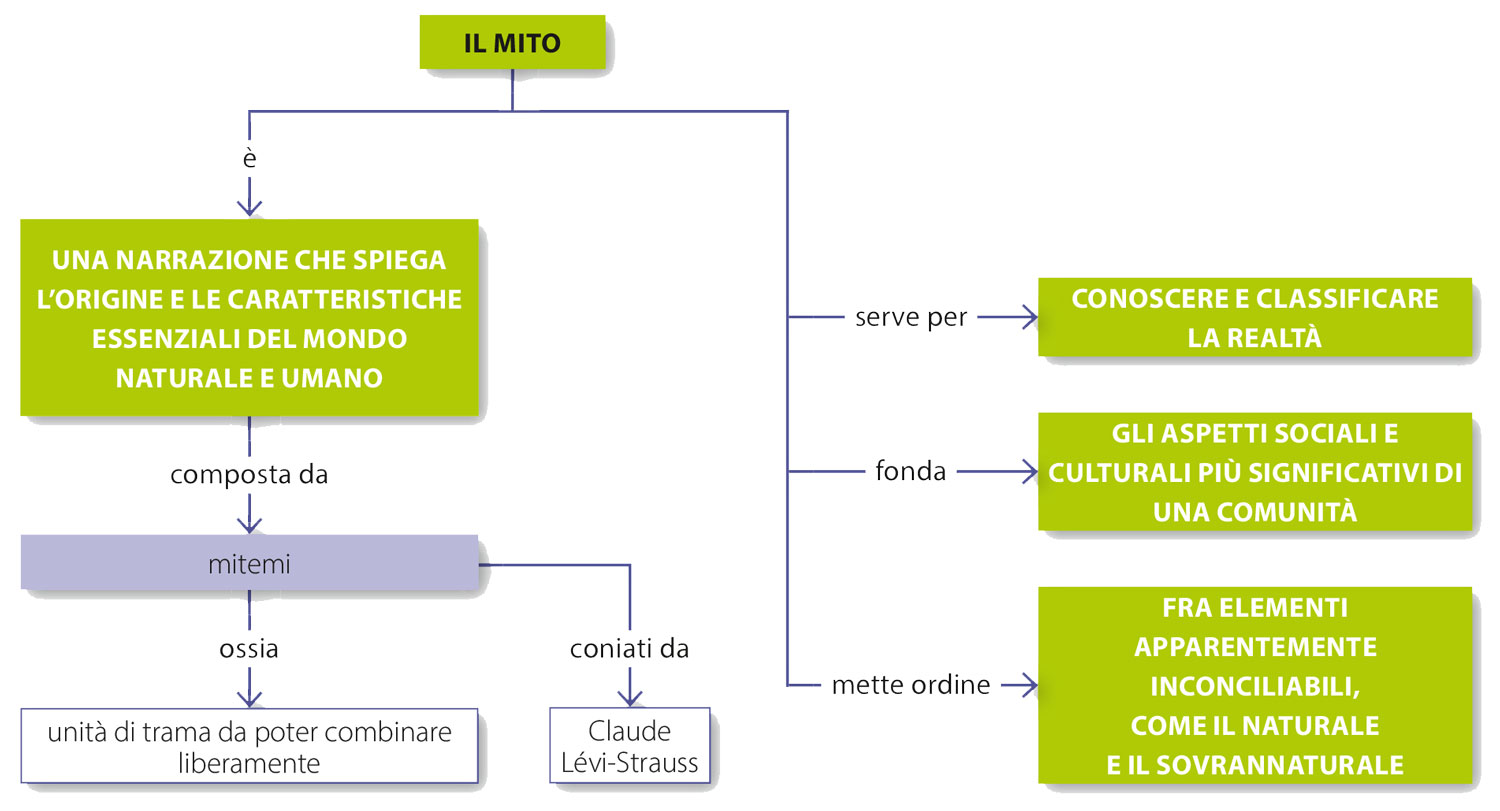

I ▶ miti sono narrazioni che spiegano l’origine e le caratteristiche essenziali del mondo naturale e umano. Rispondono all’esigenza fondamentale di conoscere e classificare la realtà: i miti fondano gli aspetti più significativi dell’ordine sociale e culturale di una comunità.

Vi sono miti sull’origine della morte, miti della creazione sull’origine del mondo, miti sulla natura dei due generi maschile e femminile, e miti che raccontano l’origine delle forme di potere socialmente riconosciute.

Secondo Malinowski, il mito giustifica e garantisce la legittimità di un tipo di vita sociale: delle regole sociali e morali, dei rituali e delle consuetudini di una comunità. Ogni mito non è mai a sé stante, ma è sempre inserito nella trama di altre narrazioni dello stesso tipo in un quadro coerente comune: una mitologia, che è parte consistente della tradizione orale di una comunità e che si trasmette di generazione in generazione, e può essere tramandata talvolta anche in forma scritta.

Dal punto di vista narrativo il mito ha alcune particolarità, ossia è un racconto:

- di carattere generale ed esemplare, che si concentra spesso su imprese di esseri soprannaturali, eroi, antenati, spiriti e divinità, di cui narra prodigi e meraviglie;

- che altera lo spazio e il tempo, ossia riguarda luoghi e situazioni immaginarie, fuori dal tempo umano, in un altro tempo (il tempo mitico), o in un “prima” della nascita stessa del tempo;

- che antropomorfizza la natura, in quanto spesso attribuisce agli animali, alle piante e agli oggetti caratteristiche fondamentali umane come la parola, i sentimenti, la volontà; nel mito spesso anche gli esseri umani hanno caratteristiche tipiche degli animali, possono volare o sopravvivere nel profondo del mare;

- complementare alla pratica rituale, perché si accompagna spesso allo svolgimento di riti e alla celebrazione di cerimonie.

Claude Lévi-Strauss, nel quadro della sua concezione strutturalista della cultura, ha delineato una teoria molto interessante per l’analisi dei miti: il mito va analizzato scomponendolo in “mitemi” | ▶ unità 1, p. 38 |, unità minime che acquistano un senso soltanto se poste accanto ad altre dello stesso tipo. I mitemi sono brevi unità di trama, o di racconto, come per esempio: “la principessa si perde nel bosco”, oppure “l’eroe trova un anello”, “una fanciulla viene rapita”, oppure “il drago si nasconde nel mare” e così via.

I mitemi possono essere considerati come i mattoncini di un gioco di costruzioni mediante i quali il pensiero umano dà libero corso alle possibili combinazioni. Sulla base della grande quantità di mitologie studiate da Lévi-Strauss, si può notare che ogni mitema prende sembianze diverse in culture diverse e ricorre in racconti mitici differenti assumendo di volta in volta un significato diverso a seconda degli altri mitemi a cui si trova affiancato.

Il significato di un mitema come atomo di trama non si esaurisce in se stesso ma deriva sempre dalla relazione con gli altri. Nella prospettiva strutturalista il mito è un tentativo di mediazione simbolica, di conciliazione fra aspetti contraddittori dell’esistenza umana e del mondo naturale: per esempio maschio e femmina, vita e morte, crudo e cotto, erbivoro e carnivoro.

Da un punto di vista antropologico il mito è dunque importante in quanto mette ordine fra elementi apparentemente inconciliabili o semplicemente distanti, come il mondo naturale e il mondo sovrannaturale, ed esprime bene il fatto che ciò che si può considerare naturale, innaturale o sovrannaturale varia da cultura a cultura.