3.1 La dimensione simbolica del cibo

Le origini delle scienze gastronomiche risalgono formalmente al gastronomo francese Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), anche se lo scrittore e filosofo romano Plinio il Vecchio (23-79 d.C), nel suo trattato Naturalis Historia (77-78 d.C.), fornisce uno straordinario ma prescientifico lavoro sull’alimentazione. Brillat-Savarin pone le basi per il costituirsi della conoscenza scientifica del cibo con il volume Fisiologia del gusto (1825). Significativo è stato anche il contributo degli antropologi italiani: nel 2004 nasce a Pollenzo, in Piemonte, la prima università al mondo dedicata alle scienze gastronomiche. L’ideatore è stato Carlo Petrini (n. 1949), fondatore di Slow Food, movimento nato nell’ultima parte del Novecento, che si è diffuso capillarmente in tutto il mondo con i valori del cibo «buono, pulito e giusto». Un progetto che ha imposto cruciali traiettorie di conoscenza e di sviluppo alimentare nel quadro di un contesto di sostenibilità più generale riguardante la custodia e la cura dell’ambiente.

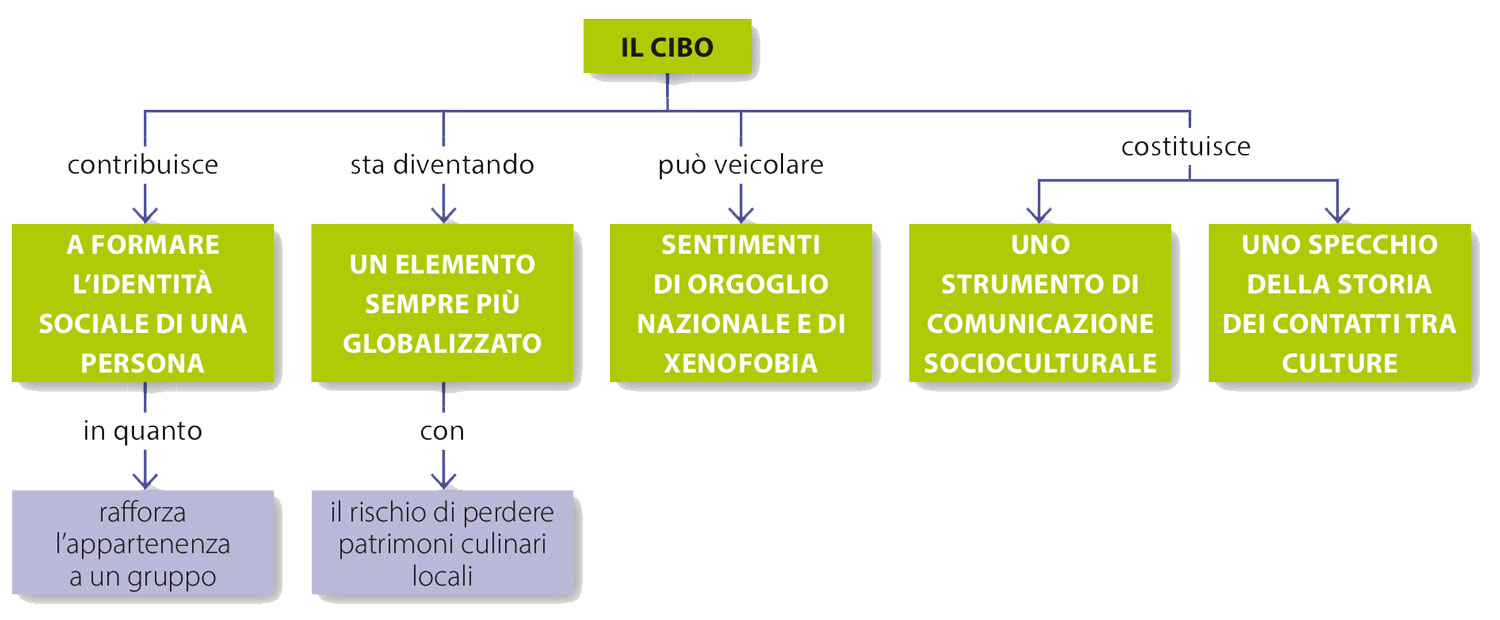

Il cibo è uno dei fattori che contribuiscono a formare l’identità individuale e sociale di una persona, determinando uno degli elementi culturali che rafforza l’appartenenza a un gruppo. Cucinare e mangiare sono attività sociali che dipendono da una negoziazione costante con gli altri. Il cibo identifica chi siamo, da dove veniamo e chi vogliamo essere, e allo stesso tempo ci differenzia dagli altri. Come afferma l’antropologo statunitense di origine indiana Arjun Appadurai (n. 1949), il cibo rappresenta «un fatto sociale ricco di significati e uno strumento di rappresentazione collettiva».

Lo spazio fisico della cucina e le pratiche del cucinare e del mangiare espongono quotidianamente le persone a una serie di odori, consistenze, sapori, che si ripetono nel tempo e diventano riconoscibili e familiari: sono naturalizzati. Per questo motivo, il cibo è parte fondante del processo di antropopoiesi | ▶ unità 3, p. 108 |, cioè dell’idea che non esiste una forma di umanità generale e universale, ma che il concetto stesso di “umanità”, di ciò che è umano o disumano, è sempre una costruzione culturale, storica e variabile. In questo caso la cultura culinaria modella e dà forma all’essere umano tramite l’apprendimento corporeo di tecniche, gesti, gusti, ricette e odori legati alla preparazione e al consumo del cibo.

Il rapporto tra cibo e identità culturale è ovvio e complesso allo stesso tempo. È banalmente ovvio perché le persone devono mangiare per sopravvivere, e sono quindi necessariamente legate al cibo. È complesso poiché la scelta di che cosa e come mangiare dipende da una combinazione di preferenze personali, costi, climi, condizioni geografiche, religioni, contatti storici, regole sociali e così via. A questo proposito Pierre Bourdieu si concentra sulle modalità in cui le rappresentazioni del gusto individuale, in diversi aspetti del comportamento fra cui quelli legati al consumo del cibo, sono strettamente correlate alla condizione sociale, concludendo che le scelte culinarie, come altri aspetti della vita sociale, sono fortemente condizionate dalla classe di origine.

Il cibo è anche uno strumento di comunicazione socioculturale: la produzione, la trasformazione e il consumo del cibo diventano un modo per comunicare valori, credenze ed emozioni. Lo studioso francese Roland Barthes (1915-1980) afferma che il cibo «non è solo una collezione di prodotti, ma è anche, allo stesso tempo, un sistema di comunicazione, un protocollo di usanze, situazioni e comportamenti». Ne sono un esempio le società indiane di religione indù, per le quali il cibo è particolarmente ricco di significati culturali: è utilizzato per comunicare alcuni fondamenti sociali e morali quali la casta, la concezione del sé e degli altri e il conflitto. Non è quindi solo il cibo in se stesso a essere rilevante, quanto piuttosto ciò che esso rappresenta entro i confini della società nella quale è comprato, preparato e consumato.

Tra gli studiosi che hanno messo in evidenza il legame tra il cibo e questa sua dimensione simbolica troviamo anche il famoso antropologo francese Claude Lévi-Strauss | ▶ unità 1, p. 37 | e l’antropologa britannica Mary Douglas (1921-2007). Lévi-Strauss delinea una vera e propria teoria delle ricette culinarie, considerando l’arte culinaria di una data società dal suo punto di vista tipicamente simbolico, allo stesso modo in cui un linguista studia una lingua. Nell’ottica dell’antropologia strutturalista | ▶ unità 1, p. 37 |, per Lévi-Strauss, la cucina di una società costituisce un linguaggio in cui la società traduce inconsciamente la propria “struttura” sottolineando quindi la stretta relazione fra sistemi alimentari e dimensione sociale. Perciò si parla del cibo come di un’esperienza culturale, accostandolo ad altri elementi marcatori d’identità.

Anche lo storico italiano Massimo Montanari (n. 1949) avvicina la cucina al linguaggio come marcatrice d’identità, affermando che, «esattamente come il linguaggio, la cucina contiene ed esprime la cultura di chi la pratica, è depositaria delle tradizioni e dell’identità di gruppo».

In diverse culture la sfera del cibo e quella religiosa sono intrinsecamente legate attraverso specifici modelli di consumo. A questo proposito Mary Douglas mostra, sulle orme di Lévi-Strauss, come nelle regole dietetiche ebraiche (kashrut) si distinguano i cibi in puri e impuri, identificando chiaramente coloro che condividono questi precetti come appartenenti a una determinata tradizione culturale. In linea con le tesi strutturaliste, Mary Douglas privilegia gli aspetti simbolico-culturali del cibo, in grado di definire i confini identitari del gruppo, in questo caso della comunità ebraica.

Gli antropologi si interessano al cibo e alla cucina, in quanto elementi di identificazione culturale, per studiare molti aspetti di un gruppo sociale:

- la sua storia culturale;

- le trasformazioni socioeconomiche nel corso dei secoli;

- il rapporto con il territorio agrario e le caratteristiche ambientali;

- lo scambio di merci e i processi di immigrazione/emigrazione delle persone.

Le contaminazioni culturali derivanti dalle migrazioni caratterizzano il vivere e il mangiare quotidiano contemporaneo, che diventa, ovunque, sempre più globale.