Le Laudi e Alcyone

Maia

Il primo libro delle Laudi è ispirato a un viaggio compiuto da d’Annunzio nel 1895: una crociera lungo le coste della Grecia, che nel 1903 il poeta rievoca e trasfigura su un piano mitico e ideale, lontano da ogni riferimento alla realtà (nel frattempo sono stati composti Elettra e Alcyone, che però vengono posposti a Maia nell’ordinamento della raccolta).

Il libro è occupato interamente da Laus vitae (Inno alla vita), un poema autobiografico di 8400 versi in cui d’Annunzio riprende il mito di Ulisse, incarnazione del superuomo che si slancia oltre i limiti umani. Il tono complessivo del poema è anticipato già nel titolo: febbrile, retorico e consacrato appunto alla gioia entusiastica di una vita vissuta eroicamente, alla ricerca della pienezza dell’essere e della felicità.

Oltre alla Grecia classica, nel dipanarsi dell’opera il poeta tocca altre tappe: l’Agro romano, la Cappella Sistina e infine il deserto, dove lontano dalla massa può vivere un’estasi solitaria non turbata dal dolore e dalle preoccupazioni terrene.

Elettra

Nel secondo libro delle Laudi, pubblicato nel 1903, a conquistare la scena poetica al posto del mito sono l’oratoria e la propaganda politica. Da aspirante vate della nazione, d’Annunzio celebra il passato popolato da eroi da emulare (da Dante a Garibaldi), al quale contrappone la miseria del tempo presente. Una sezione rilevante del libro è dedicata alle cosiddette «Città del silenzio» (Ferrara, Pisa, Ravenna, Urbino...), luoghi dove l’eco non ancora spenta del glorioso passato è presagio di un futuro nuovamente illuminato dalla forza e dalla bellezza.

Merope e Asterope

Gli ultimi due libri delle Laudi, pubblicati rispettivamente nel 1912 e nel 1933, testimoniano l’inaridirsi della vena poetica di d’Annunzio, ridotta alla roboante celebrazione della retorica nazionalista: Merope raccoglie i versi scritti in terzine dantesche in occasione dell’impresa coloniale in Libia, editi per la prima volta sul “Corriere della Sera” con il titolo Le canzoni della gesta d’oltremare; Asterope raduna invece le poesie composte durante la Prima guerra mondiale (intitolate in origine Canti della guerra latina).

Alcyone

Unanimemente considerato il capolavoro di d’Annunzio, Alcyone rappresenta il punto più alto della sua ricerca letteraria. Il poeta riesce a cogliere, a contatto con il paesaggio estivo, le più sottili e musicali note della natura, immergendosi in essa. Il suo sogno di divinizzare l’uomo attraverso i sensi e il mito si attua traducendo la parola in musica e facendo fluire immagini e impressioni in una rarefatta atmosfera di elegante suggestione. Sintesi di immediatezza e consumata perizia, i versi di Alcyone, liberi dai riferimenti eruditi che caratterizzano altre opere del poeta, segnano un punto di partenza di molte esperienze liriche del Novecento italiano, che non potranno prescindere dalle innovazioni metriche e linguistiche presenti nella raccolta.

La struttura dell’opera

Alcyone è il terzo libro del ciclo poetico delle Laudi: come gli altri che lo compongono (▶ p. 577), anche questo prende il nome da una stella delle Pleiadi. Pubblicato nel dicembre del 1903 (ma datato 1904) con bellissimi fregi di Giuseppe Cellini, il volume raccoglie 88 poesie, strutturate come un vero e proprio diario, un libro organico e non un insieme di componimenti lirici isolati. La struttura dell’opera è infatti ricca di simmetrie, corrispondenze e continui richiami, che collaborano allo scopo di narrare un’esperienza realmente vissuta, ma liricamente trasfigurata: un’estate trascorsa lungo il litorale toscano, tra il mare e un paesaggio di pini, boschi e monti.

L’inizio della stesura delle liriche risale al giugno del 1899, quando d’Annunzio, in compagnia di Eleonora Duse, fa ritorno, dopo un periodo di viaggi, alla quiete della villa La Capponcina, a Settignano. Qui, abbandonando per un momento gli atteggiamenti oratori, egli intende celebrare l’estate nella sua evoluzione, dalla fine della primavera all’apparire dell’autunno.

La struttura del libro, diviso in 5 sezioni, segue infatti la parabola della stagione: l’attesa dell’estate, corrispondente al mese di giugno (prima sezione); la sua esplosione, nei primi giorni di luglio (seconda sezione); il pieno rigoglio, alla fine di luglio e ai primi di agosto (terza sezione); il culmine dell’estate e i presagi autunnali, tra la metà di agosto e l’inizio di settembre (quarta sezione); infine, il lento declinare della bella stagione, soppiantata dalla malinconia autunnale (quinta sezione). Oltre a corrispondere ai diversi momenti dell’estate, le sezioni presentano ciascuna una specifica ambientazione e contengono tematiche peculiari, che si legano ai diversi stati d’animo del poeta.

| LA STRUTTURA DI ALCYONE | |||

|

Sezione |

Numero di liriche |

Periodo |

Temi |

|

I |

10 |

giugno |

attesa dell’estate; lodi della natura |

|

II |

19 |

dal 1° all’8 luglio |

identificazione panica con la natura |

|

III |

16 |

fine luglio-metà agosto |

le metamorfosi nel mito classico |

|

IV |

26 |

fine agosto-inizio settembre |

nostalgia dell’estate declinante |

|

V |

17 |

settembre |

perdita del mito; dolore per la fine dell’estate |

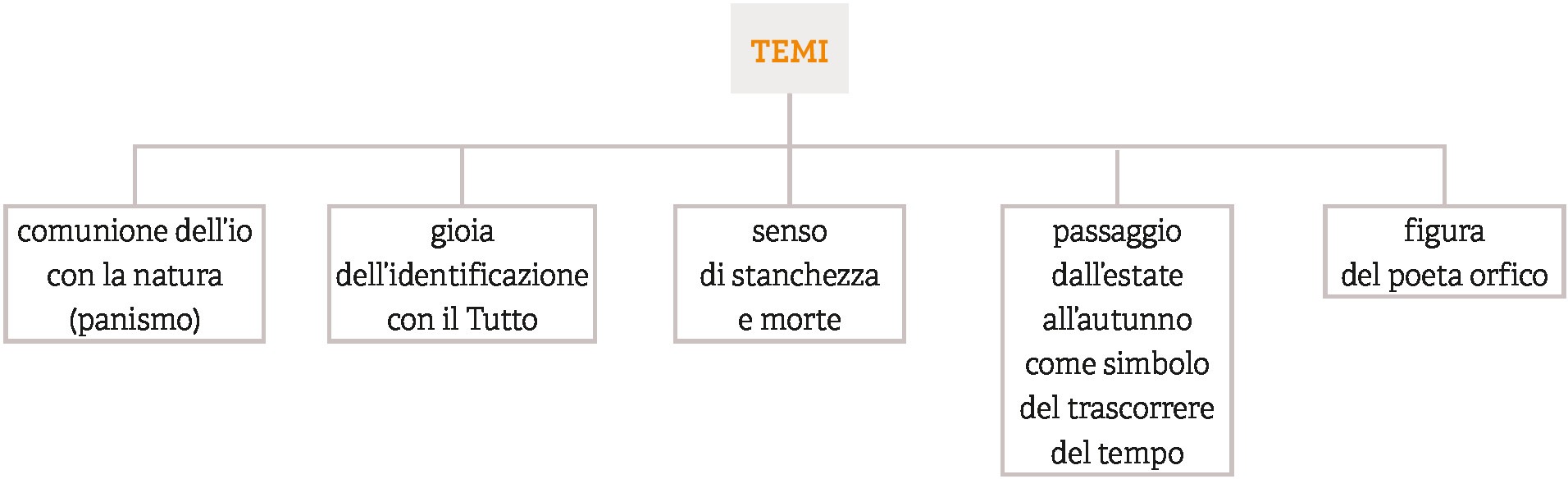

I temi

In questo poema dell’estate, d’Annunzio torna a sviluppare il motivo del panismo, la comunione dell’io con la natura già presente nelle poesie giovanili. Tale comunione si compie qui in termini mitici, quale completa astrazione da tutto ciò che è umano. Mentre le figure femminili si trasfigurano in ninfe dei boschi, il poeta si spoglia dei residui della civiltà moderna da cui si sente contaminato e recupera un’originaria e profonda dimensione interiore che fa coincidere la sua vita con quella dell’universo. Egli cioè conosce la gioia istintiva e vitale trasmessa dall’immedesimarsi con il Tutto. Da tale metamorfosi, dal suo fondersi con il mare, i fiumi, la pioggia, gli alberi, il poeta ricava una straordinaria ebbrezza: impadronendosi attraverso i sensi della segreta e pulsante energia naturale, egli acquista una nuova forza, manifestando così la propria facoltà di oltrepassare i limiti umani e di «indiarsi», cioè deificarsi nell’unione perfetta con la natura.

Questa illusione, tuttavia, non sempre può realizzarsi compiutamente e la comunione panica può trasformarsi in un’utopia. Il tentativo di depurare il proprio mondo interiore e di assaporare pienamente le sensazioni suscitate da ogni aspetto della natura viene infatti frustrato dall’inevitabile passaggio dall’estate all’autunno, simbolo della consunzione e del rapido trascorrere del tempo. Non a caso, il declino estivo annunciato alla fine della quarta sezione del libro è suggellato miticamente dal ricordo della tragica impresa di Icaro: nel Ditirambo IV il fallimento della sua ambizione di volare fino al Sole coincide con la disfatta del mito stesso e il conseguente abbandono da parte del poeta di ogni aspirazione agonistica e con un desiderio di inabissarsi per sempre, come l’imprudente eroe, nel profondo del mare.

Il sogno di recuperare una dimensione immortale, incorrotta e innocente si scontra dunque con la consapevolezza dell’impossibilità di attuarlo, quando il presagio della fine imminente dell’estate procura un senso di stanchezza, di estenuazione, di malattia e di morte. Ciò non impedisce comunque al rito di compiersi, rinnovando il gioco illusorio e sottile (la «favola bella» a cui d’Annunzio fa allusivamente cenno nella Pioggia nel pineto, ▶ T8, p. 586) che promette, fra la stagione del grano e quella dell’uva, di godere del paesaggio estivo come se fosse una sorta di paradiso terrestre.

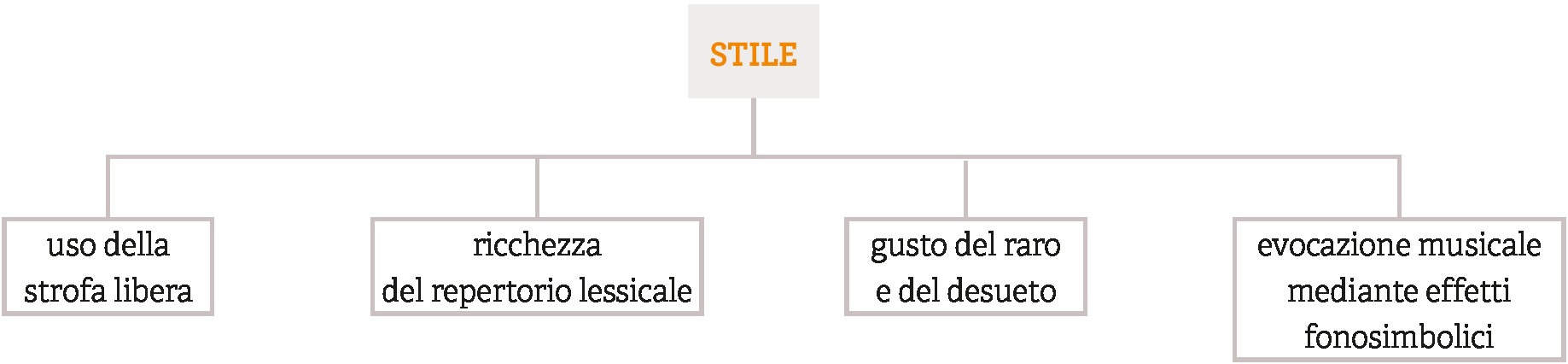

Lo stile

Coerentemente con le funzioni evocative che d’Annunzio assegna alla propria parola poetica, egli collauda in Alcyone tutte le soluzioni stilistiche immaginabili, come se volesse esaurire lo spettro delle possibilità espressive. Un primo ambito in cui si esercita pienamente la sua sperimentazione è quello metrico, dove possiamo registrare una straordinaria varietà di soluzioni. Abbandonando le strutture tipiche della poesia tradizionale, d’Annunzio «rompe gli schemi strofici, li dilata e li restringe, riducendo a volte il verso a una parola singola» (Beccaria).

Anche se in alcune liriche (per esempio nella Sera fiesolana) è ancora presente un sistema di strofe e non mancano sonetti, madrigali, forme metriche di ascendenza classica, come le strofe saffiche e alcaiche, l’autore predilige l’uso della strofa libera, lunga, talvolta lunghissima, composta di versi liberi, di misura sillabica diseguale, variamente alternati e legati tra loro in modo del tutto irregolare da rime, ma più spesso da assonanze e consonanze.

Altrettanto ricco è il repertorio lessicale: l’autore presenta frequenti arcaismi, in più di un caso recuperati dai dizionari (come alcuni nomi di piante: crambe, pancrazio, terebinto ecc.) e si compiace – con un atteggiamento che potremmo definire manieristico – del gusto del raro e del desueto; abbiamo così citazioni attinte da semisconosciuti poeti dei primi secoli della letteratura italiana, forme ortografiche anacronistiche, tecnicismi ecc.

L’intenzione di d’Annunzio di suggerire sensazioni e dissolvere la parola in una pura evocazione musicale è resa magistralmente grazie agli effetti fonosimbolici, prodotti da giochi di rime, allitterazioni e anafore. Il risultato è una sequela di immagini che compariranno anche nei versi di buona parte dei poeti italiani del Novecento, destinati – come riconoscerà Eugenio Montale – ad attraversare la poesia dannunziana e ad accoglierne evidenti influenze.

Il magnifico viaggio - volume 5

Dal secondo Ottocento al primo Novecento