Giovanni Verga

I GRANDI TEMI

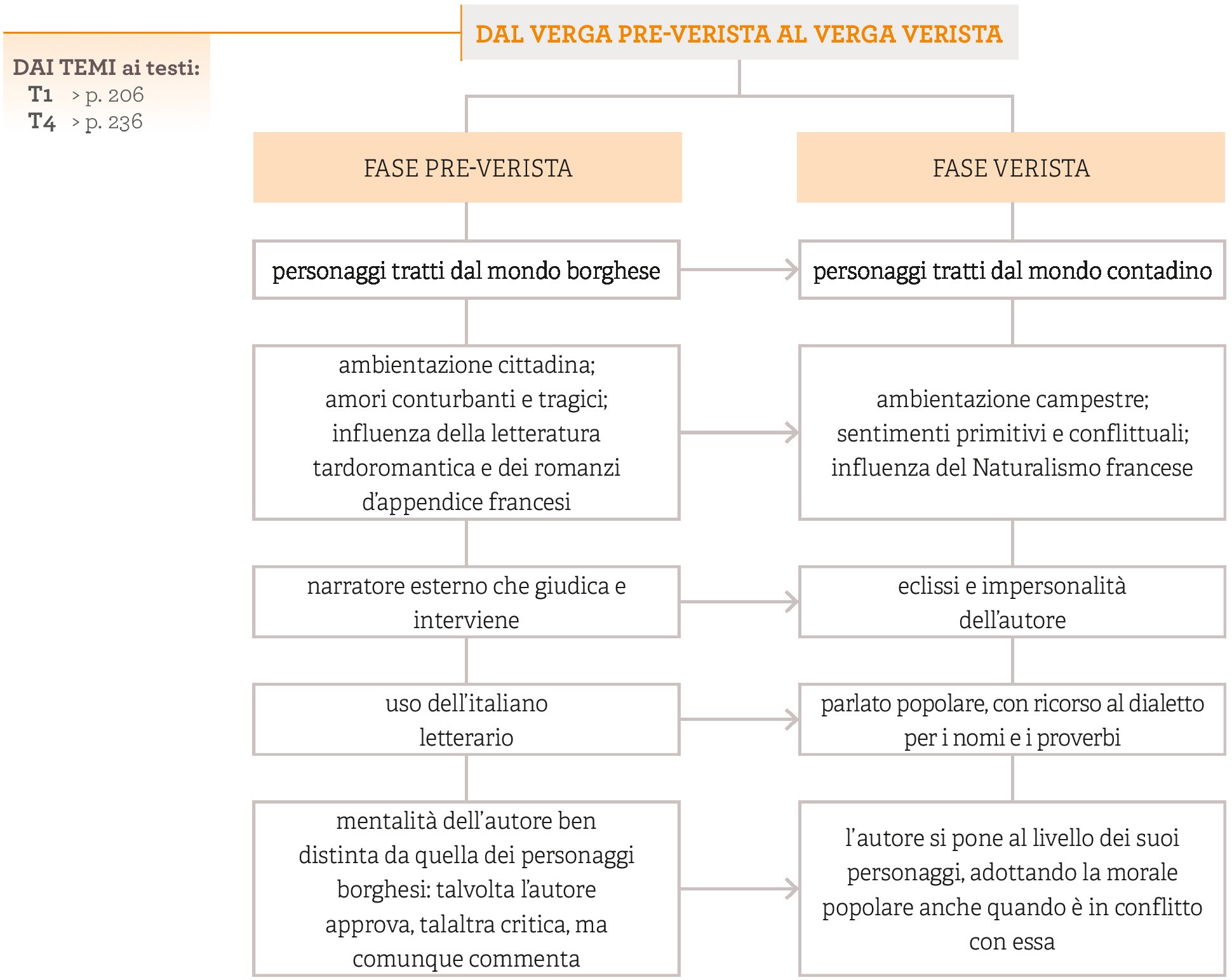

Verga recupera dalla lezione naturalistica la tecnica compositiva e stilistica, i princìpi e i metodi di un approccio neutrale alla realtà, che permetta di narrare i fatti in modo obiettivo. L’autore rinuncia a esprimere giudizi, “regredendo” al livello del mondo narrato e dei personaggi; non guarda a ciò che scrive dalla posizione di chi, in quanto creatore dell’opera, la vede nella sua completezza (come accadeva con il narratore esterno onnisciente dei Promessi sposi, sorta di alter ego o controfigura ideale, e idealizzata, dell’autore stesso), ma lascia che i luoghi, le cose, le persone si presentino da soli, nel medesimo istante in cui l’occhio del lettore scorre la pagina. In altre parole, con tale “artificio della regressione” egli non descrive la scena da fuori ricostruendo l’ambiente con le parole di un intellettuale colto quale è, ma la fa emergere a poco a poco dalle parole e dagli stessi pensieri dei personaggi, sostituendo completamente il proprio punto di vista con il loro.

Come Verga scrive nella lettera dedicatoria a L’amante di Gramigna (▶ T1, p. 206), l’autore scompare per lasciare spazio a una narrazione affidata a un soggetto anonimo e corale, proveniente dall’ambiente stesso dei personaggi raffigurati. La mentalità popolare viene espressa mediante il discorso indiretto libero, riportando cioè le parole pensate o pronunciate da un personaggio senza introdurle con un verbo reggente dichiarativo come “dire”, “sostenere”, “affermare”, “dichiarare” ecc. o con i consueti segni di punteggiatura (i due punti e le virgolette).

In tal modo il narratore può “limitarsi” a raccogliere i «documenti umani» con impersonalità, in modo che l’opera d’arte sembri «essersi fatta da sé», senza il giudizio esterno esercitato da una soggettiva interpretazione ideologica dei fenomeni.

In ciò sta un’importante differenza con il metodo naturalista: la voce borghese che narra nei romanzi di Zola non utilizza tali artifici, poiché non sente l’esigenza di scomparire. Essa infatti è esplicita e riproduce il modo di vedere e di esprimersi dell’autore, che giudica la materia trattata. Per lo scrittore francese “impersonalità” significa osservazione distaccata e denuncia scientifica; per Verga significa, invece, immersione ed eclissi completa nell’oggetto.

D’altra parte, queste diverse tecniche narrative sono lo specchio di altrettanto diversi approcci alla realtà. Mentre Zola non si esime dal giudicare gli eventi perché è convinto di poter contribuire a migliorarli, Verga non nutre la stessa illusione: secondo lui la letteratura non deve analizzare la miseria in vista di possibili trasformazioni future. Anzi, per lui è proprio il progresso, invocato da Zola e dagli altri autori naturalisti, a essere la causa della degradazione della società e della civiltà.

Ma come tradurre l’impersonalità nelle scelte linguistiche? Il problema della lingua da usare per aderire schiettamente al mondo rappresentato viene risolto da Verga con una modalità diversa rispetto ai metodi tradizionali. Un’applicazione radicale dell’impersonalità avrebbe richiesto l’uso esclusivo del dialetto, con il rischio di trasformare un’opera che è pur sempre letteraria in un documento di puro folclore regionale e di limitare così il pubblico potenziale.

Pertanto Verga non riproduce il linguaggio di contadini, pescatori e minatori in modo del tutto mimetico (il ricorso alle forme dialettali è limitato a pochi inserti lessicali o proverbiali) e adotta un’altra soluzione, apparentemente ambigua ma necessaria per potersi rivolgere ai lettori di tutta Italia. La sua rivoluzione linguistica – la prima dopo quella di Manzoni e, per certi versi, di indirizzo contrario – consiste nell’esprimere la popolarità siciliana a livello artistico, operando non tanto sul lessico, quanto sulla struttura sintattica del periodo, in modo da ricalcare modi e costrutti del parlato antiletterario, che accoglie sgrammaticature, commistioni linguistiche e tutte quelle tecniche espressive con cui si manifestano la mentalità e la cultura dei personaggi rappresentati.

Il magnifico viaggio - volume 5

Dal secondo Ottocento al primo Novecento