3 - La terra, il mito, il simbolo

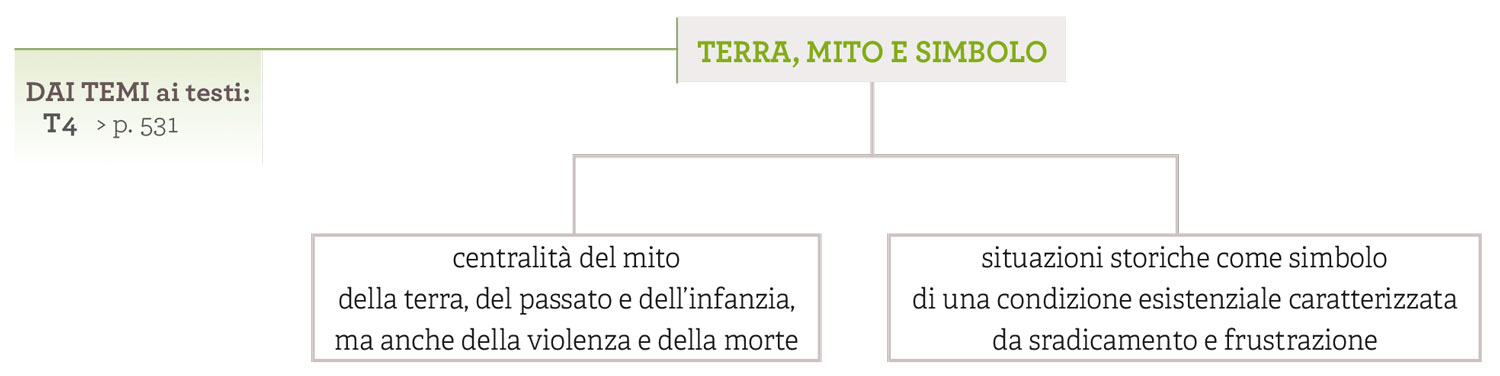

La «realtà simbolica» La produzione letteraria di Pavese si colloca cronologicamente negli anni del Neorealismo: se di quella corrente l’autore sembra riprendere temi (la Storia, la guerra, la Resistenza, la vita degli umili) e ambientazioni (il mondo rurale), i suoi intenti appaiono però ben diversi. Egli infatti assume sempre le situazioni storiche e contingenti, pur rappresentate con concretezza e precisione di dettaglio, come simboli di una più profonda e più ampia condizione esistenziale, caratterizzata dallo sradicamento, da una ricerca di senso che non riesce ad approdare a esiti positivi, da un’ansia di pienezza destinata a rimanere frustrata. Per questo lo stesso Pavese ha parlato, a proposito del suo lavoro, di «realtà simbolica».

Il contrasto tra città e campagna Un primo elemento assai concreto, su cui si innestano profondi valori simbolici, è la terra. Già nelle poesie di Lavorare stanca assistiamo a un contrasto tra la città e la campagna, come luoghi antitetici che rimandano metaforicamente a due diverse dimensioni: la città è il luogo della maturità, della razionalità, della modernità, dell’industrializzazione (Pavese ne è attratto anche in virtù del fascino che esercita su di lui, cultore della letteratura anglosassone, il mito americano dell’automobile e dello sviluppo urbano), la campagna è il luogo dell’infanzia, dell’irrazionalità, delle pulsioni inconsce, del selvaggio e del primitivo, di una natura non controllata e non arginata dalla civiltà.

Le valenze antropologiche del mito della terra Le risonanze simboliche della terra e del mondo rurale vengono ulteriormente approfondite nella produzione narrativa, a partire dai racconti del 1936-1939, editi postumi in Notte di festa, e poi nel primo romanzo pubblicato da Pavese, Paesi tuoi (1941). Quest’ultimo mette in scena il ritorno alla campagna di un cittadino, l’operaio Berto, che vi scopre un mondo barbarico dalle passioni accese e ancestrali, in cui dominano gli istinti della sessualità e della violenza.

Ma è soprattutto intorno al 1942 che Pavese attua la svolta decisiva verso il mito della terra. Lo indirizzano su tale strada le lunghe meditazioni nella solitudine del Monferrato (dove si è rifugiato presso la sorella per sfuggire alla guerra) e la lettura delle opere del filologo e mitologo ungherese Károly Kerényi (1897-1973), che aveva elaborato un metodo di interpretazione dei classici basato sugli apporti dell’etnologia, della psicologia e della storia delle religioni, ma anche di antropologi come lo scozzese James Frazer (1854-1941) e il rumeno Mircea Eliade (1907-1986).

La campagna in questa fase non incarna più solo l’elemento selvaggio e irrazionale, ma diventa il simbolo della vita in sé, di un’esistenza originaria e primordiale, della spontaneità e dell’autenticità. Gli elementi, reali o fantastici, legati alla dimensione della terra rappresentano per Pavese un ampio serbatoio di spunti fantastici. Passando dal piano della vita collettiva a quello della vita individuale, alcuni oggetti-simbolo («l’albero, la casa, la vite, il sentiero, la sera, il pane, la frutta ecc.», come scrive l’autore stesso nel 1942 in una lettera a Fernanda Pivano) disegnano una poetica della memoria che riporta alla concretezza dell’infanzia.

Dalla memoria personale ai miti collettivi A tale mitologia privata del ricordo Pavese affianca l’interesse per i miti collettivi, quelli dei diversi popoli e delle varie epoche storiche. Da qui scaturisce un’opera singolare come Dialoghi con Leucò (1949), basata su una serie di colloqui tra alcuni personaggi della mitologia classica.

I miti per Pavese sono interpretazioni della realtà ricche di significato, prodottesi nel passato (dell’umanità o del singolo, a seconda che siano individuali o collettivi) ma valide anche per il futuro. Il mito – per dirlo con le parole di Pavese stesso – «è un fatto avvenuto una volta per tutte che perciò si riempie di significati e sempre se ne andrà riempiendo in grazia appunto della sua fissità, non più realistica... Esso avviene sempre alle origini, come nell’infanzia: è fuori del tempo».

L’impossibilità del ritorno Intorno al tema del ritorno alla terra si svolge l’ultimo romanzo pavesiano, La luna e i falò (1950), sorta di testamento spirituale dello scrittore. Il rientro di Anguilla al paese si configura come un tentativo di verificare la consistenza dell’immagine che si è portato per tanti anni nella memoria. Egli desidera ritrovare le proprie radici: «Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti».

È la stessa situazione di una delle liriche più celebri di Lavorare stanca, I mari del Sud: lì il cugino, dopo aver vissuto lontano dal paese, vi faceva ritorno, all’età di quarant’anni (la stessa di Anguilla nel romanzo), perché «le Langhe non si perdono». Ora invece questa certezza è crollata: le Langhe si sono perse e il ritorno è impossibile. L’illusione di Anguilla è di breve durata. Egli si accorge che «intorno gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli sparita, ridotta a una stoppia di meliga...

Voleva dire ch’era tutto finito».

Classe di letteratura - volume 3B

Dalla Prima guerra mondiale a oggi