Luigi Pirandello

I GRANDI TEMI

Il non senso della vita – «enorme pupazzata senza nesso, senza spiegazione mai», scrive l’autore in una lettera del 1886 – può essere percepito soltanto attraverso la riflessione, attività dello spirito che ritorna a guardare con occhio critico e distante un fenomeno dapprima vissuto in modo diretto e spontaneo. Essa è come una lente d’ingrandimento che scruta nel dato empirico e lo disgrega, vanificando ogni certezza e mostrando il carattere illusorio delle presunte verità.

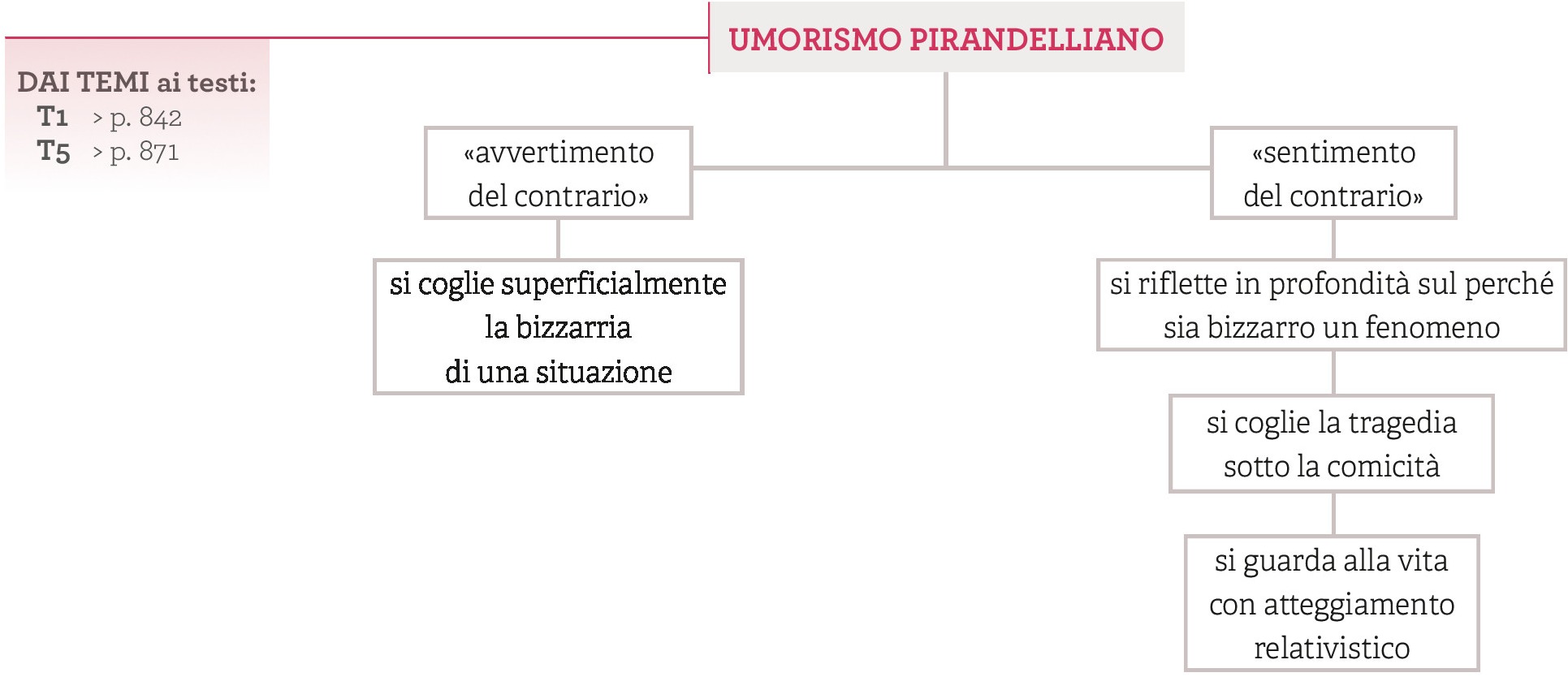

È da queste premesse che Pirandello giunge alla definizione dell’umorismo come «sentimento del contrario». Illuminante, a tale proposito, è il famoso esempio della «vecchia imbellettata», introdotto nella seconda edizione del saggio: un’anziana signora che si agghinda come una giovane donna suscita in chi la osserva, come prima reazione, il riso. Questo è ciò che Pirandello chiama «avvertimento del contrario»: ci si rende conto che la vecchia imbellettata appare il contrario di quello che dovrebbe essere una donna della sua età. Ma se a questo primo sguardo subentra la riflessione, cioè se si pensa alle ragioni nascoste del suo comportamento – forse la donna non è a suo agio così agghindata, ma lo fa per esempio per compiacere un marito più giovane –, ecco che si insinua un più profondo senso di compassione, che Pirandello chiama il «sentimento del contrario».

Per sostenere la sua tesi, l’autore propone anche altri riferimenti; uno dei più illustri è quello del Don Chisciotte di Cervantes. Chi legge le bizzarre avventure di questo cavaliere è portato, in un primo momento, a soffermarsi sugli aspetti comici della vicenda: avverte – e ne ride – che una persona normale non dovrebbe comportarsi in modo così folle. Tuttavia, riflettendo più approfonditamente, la prima impressione sfuma e si stempera in un sentimento di pietà dolente per un eroe fuori tempo, che aspira a emulare i grandi personaggi di una realtà tramontata per sempre (quella dell’epopea cavalleresca) ma che egli crede ancora presente.

2 Il vitalismo e la pazzia

Le istituzioni della famiglia e del lavoro vengono spesso identificate da Pirandello come una «trappola», per usare il titolo di una delle sue raccolte di novelle. Probabilmente condizionato dalle esperienze personali, lo scrittore non si riferisce quasi mai ai rapporti sociali e familiari con un senso di fiducia. Anche i legami parentali più stretti celano, dietro il perbenismo di facciata, vere e proprie crudeltà, perpetrate di solito a danno delle persone più sensibili, destinate a capire prima o poi il funzionamento del «giuoco» e a tentare di tirarsene fuori.

Nessun nido familiare, reale o immaginario, protegge – come avveniva in Pascoli – la solitudine del personaggio pirandelliano: egli piuttosto trova fra le mura domestiche problemi quotidiani, litigi, menzogne, infedeltà e convivenze terribili. E la famiglia è soltanto un microcosmo, parte di un mondo più grande in cui si trovano, amplificate, tutte le ipocrisie e le finzioni delle forme più complesse della vita sociale, lavorativa e politica.

In tutta la sua opera narrativa e teatrale Pirandello mostra un’insofferenza profonda verso i ruoli imposti dalla società: pur senza compiere gesti di vera e propria rivolta, egli denuncia – attraverso la poetica dell’umorismo – le angustie soffocanti dei ceti piccolo-borghesi, componendo un affresco amaro di una generazione priva di autenticità e spontaneità vitale.

Prigioniero della famiglia (Mattia Pascal), di un lavoro meccanico (Serafino Gubbio), di un’immagine in cui non si riconosce più (Vitangelo Moscarda), di una società falsa e meschina (Enrico IV) o ancora di una parte teatrale che non trova realizzazione (i Sei personaggi), l’uomo pirandelliano non si rassegna, ma cerca invano di evadere dalle angustie della «forma» in cui il destino ha voluto calarlo.

Come fare allora? È inutile provare a liberarsi oggi di una forma per rientrarvi domani con altre vesti, cambiando soltanto posto e modificando la propria maschera. L’unica vera soluzione è porsi fuori dagli schemi, ai margini della società, oppure oltre il confine della razionalità, là dove si può ancora percepire il fluire della corrente vitale. Il regredire all’infanzia oppure l’oltrepassare la soglia della “normalità” psicologica, rifugiandosi nell’immaginazione o nella pazzia, rappresentano per Pirandello le uniche possibili vie di fuga.

La salvezza può giungere così da un “altrove” fantastico, puramente immaginato (come nella novella Il treno ha fischiato, in cui il protagonista fantastica di visitare luoghi e città condotto dal treno che sente fischiare di notte), oppure dalla follia, eccellente strumento di contestazione, arma silenziosa che, fornendo all’individuo una visuale fuori dal comune, gli consegna un ruolo privilegiato e uno sguardo obliquo capace di arrivare dove gli altri non vedono (come in Enrico IV). Il folle è come un ordigno esplosivo che si aggira fra il perbenismo della presunta normalità, svelando imbrogli e ipocrisie, riducendole all’assurdo e quindi annullandole.

3 L’io diviso

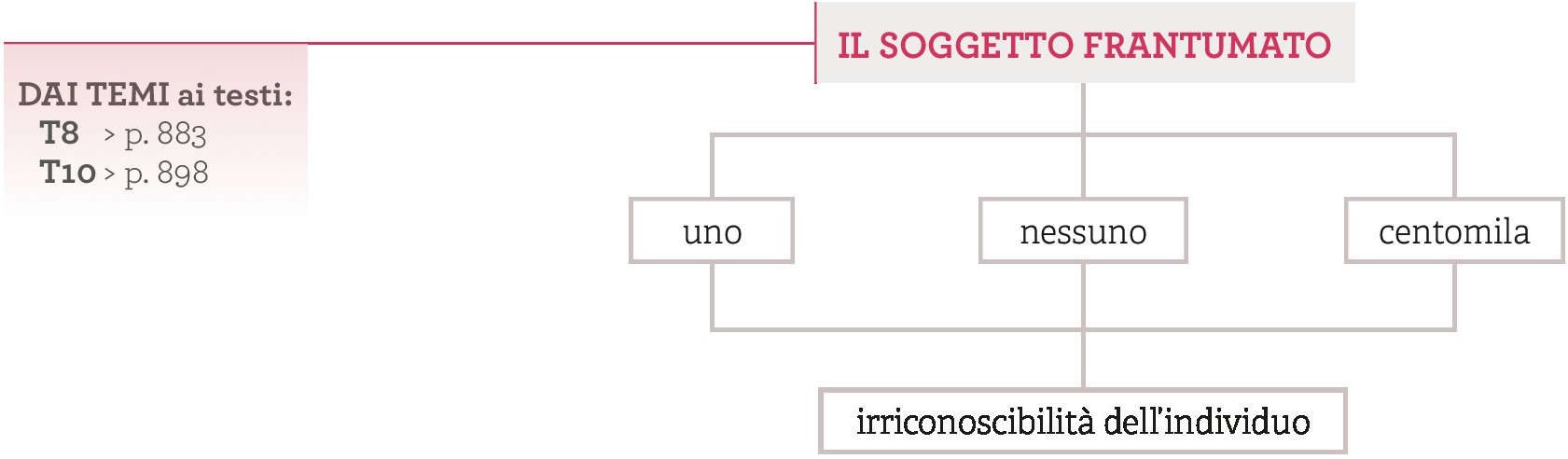

Nell’opera pirandelliana lo specchio è elemento centrale da cui spesso scaturisce la crisi dell’identità individuale: di fronte alla sua superficie “riflettente” è possibile, anche se solo per brevi istanti, «vedersi vivere», cogliendo l’immagine che di noi appare all’esterno. Lo sdoppiamento del corpo che si riflette nello specchio provoca un effetto straniante, del tutto simile a quello che si prova di fronte a una fotografia scattata a nostra insaputa: l’uno diventa doppio e, dunque, non si riconosce più, proprio per la difficoltà di far coincidere l’immagine mentale del proprio io con ciò che lo specchio restituisce, nella sua qualità di implacabile occhio esterno.

Del resto, influenzato dalle teorie dello psicologo francese Alfred Binet (1857-1911), Pirandello arriva a elaborare una sorta di teoria della coesistenza di opposte personalità, concepite non solo in progressivo mutamento attraverso fasi successive (oggi sono diverso da come ero ieri), ma esistenti anche nello stesso istante in una singola individualità.

4 La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione

Il rapporto di Pirandello con la civiltà moderna è contraddistinto da un atteggiamento di rifiuto, derivante in parte dall’originario radicamento dell’autore nella società contadina, in parte da una diffidenza, maturata criticamente, nei confronti dell’industrializzazione.

Nella visione del mondo e nella stessa produzione letteraria di Pirandello gli sviluppi delle scienze applicate e le innumerevoli innovazioni tecniche d’inizio secolo costituiscono elementi stridenti, problematici. Al culto futurista della macchina egli contrappone una lucida consapevolezza dei risvolti negativi della trionfale celebrazione del “nuovo”. Velocità, potenza, produttività, energia: in nome di questi miti moderni si consuma quotidianamente, secondo l’autore, il sacrificio del sentimento, della coscienza e della memoria.

Luogo-simbolo di una meccanizzazione industriale fuori controllo è la città moderna, dalla quale Pirandello si sente insieme attratto e respinto. Nel Fu Mattia Pascal vengono descritte due città esemplari, Milano e Roma. Il protagonista prima si aggira spaesato tra la folla milanese, rintronato dal «frastuono» e dal «fermento continuo della città», stupito e inquieto di fronte allo sferragliare dei tram e all’abbagliante «miracolo» della luce elettrica, ma, in ultima analisi, non viene conquistato dal fascino della vita cittadina né è persuaso circa le possibilità di trovarvi una spontanea vivibilità. Si sposta successivamente a Roma, dove però gli sembra di trovare soltanto un passato di «cartapesta», il ricordo degli antichi fasti sgradevolmente mescolato ai primi accenni di modernità.

Pirandello, tuttavia, non cerca rifugio nel topos letterario del ritorno alla natura, né in senso cronologico, né in senso spaziale: la società preindustriale, da una parte, e la vita della provincia, dall’altra, restano solo velleitari sogni di evasione. Egli non idealizza il mondo rurale (come in quegli stessi anni fa, per esempio, Pascoli), né esalta la condizione premoderna, di cui registra piuttosto il disfacimento. Non vede dunque alcuna via di fuga dalla vuota frenesia della società industriale: l’umanità contemporanea è destinata a restare sospesa tra vecchio e nuovo, senza riuscire ad adattarsi a nessuna delle due dimensioni.

Al centro della civiltà moderna, a guidare la corsa senza fine al progresso, si erge imperiosa la macchina. Prodotto della tecnologia che dovrebbe aiutare l’uomo, in realtà, secondo Pirandello, la macchina ha il carattere inquietante e minaccioso di un essere vampiresco e parassitario, che si ribella al suo creatore per soppiantarlo (il protagonista dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, per esempio, è consapevole del fatto che un giorno verrà sostituito da un congegno meccanico in grado di svolgere il suo lavoro).

Non a caso l’immaginario pirandelliano insiste molto sull’analogia macchina-mostro. L’autore dissemina ovunque metafore sulla fame, sulla digestione, sul fare a «pezzetti e bocconcini» quel poco di verità che è ancora possibile trovare nella società industriale e commerciale, e in particolare nella nuova industria d’intrattenimento, il cinema, che segna lo stupido trionfo della realtà artificiale su quella autentica.

Nel denunciare i rischi di omologazione connessi all’avvento della civiltà meccanizzata, Pirandello avverte il pericolo della mercificazione dell’opera d’arte. Grazie alla sua riproducibilità, consentita dalle moderne tecnologie (si pensi in particolare al cinema e alla fotografia), vengono irrimediabilmente intaccate l’unicità e l’irripetibilità del prodotto artistico.

Nel suo celebre saggio del 1936 L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica il filosofo tedesco Walter Benjamin (1892-1940) fornirà la spiegazione più completa di questo processo, citando i Quaderni di Serafino Gubbio operatore nel suo discorso sulla demitizzazione della creazione estetica nella società di massa. L’opera d’arte, scrive Benjamin, ha perso la sua «aura», quell’aspetto indefinibile – e proprio per questo non riproducibile – che infonde un’anima viva a un semplice oggetto materiale. La crisi dell’opera d’arte è vista da Pirandello proprio nell’occhio di vetro – vuoto e inanimato – dell’apparecchio cinematografico, in cui l’attore non può riflettersi e riconoscersi. Privati del contatto con il pubblico, ma nemmeno compensati con una restituzione diretta della propria immagine (che avviene più tardi, sullo schermo), gli attori non possono che finire per odiare la macchina da presa e il suo prodotto, perché «l’azione viva del loro corpo vivo, là, su la tela dei cinematografi, non c’è più». Questa riduzione della persona a oggetto, a immagine priva di vita, è il simbolo dell’alienazione dell’individuo moderno. L’impudenza dell’occhio di vetro diviene metafora della disumanità celata dietro il fascino della tecnica.

Il magnifico viaggio - volume 5

Dal secondo Ottocento al primo Novecento