I Malavoglia

IL PROGETTO DEL CICLO DEI VINTI |

||

|

Romanzo |

Anno |

Ambienti e temi |

|

I Malavoglia |

1881 |

|

|

Mastro-don Gesualdo |

1889 |

|

|

La duchessa di Leyra |

incompiuto |

|

|

L’onorevole Scipioni |

non scritto |

|

|

L’uomo di lusso |

non scritto |

|

Genesi e composizione

Verga comincia a concepire l’opera nel periodo compreso tra il 1876 e il 1880, anche se già nel 1875, in una lettera all’editore Treves, l’autore annuncia di aver composto alcune pagine di un «bozzetto marinaresco» dal titolo Padron ’Ntoni. Il nucleo del futuro capolavoro si individua però in una novella di Vita dei campi, Fantasticheria, pubblicata in rivista nel 1879: qui troviamo l’ambientazione e alcuni temi e personaggi del romanzo, che esce nel 1881.

Il lavoro che Verga compie sui Malavoglia è lungo ed estenuante, e passa attraverso un processo di drastici rifacimenti e varie fasi di stesura. Le tracce di tale percorso compositivo sono presenti nell’epistolario dello scrittore, che mostra una sua costante ricerca tesa a un perfezionamento sia sul piano contenutistico sia su quello stilistico.

La sua preoccupazione è quella di «riuscire più semplice, breve ed efficace» e, per raggiungere tale scopo, nel tempo non esiterà a sacrificare tutto ciò che si discosta dal suo disegno, come egli stesso confessa a Luigi Capuana in una lettera del 17 maggio 1878 (nella quale compare per la prima volta quello che sarà il titolo definitivo del libro, I Malavoglia): «Io sono contento del mio sacrificio incruento, che mi lascia meglio soddisfatto del mio lavoro e mi fa sperare che riesca quale l’ho vagheggiato in immaginazione».

Una vicenda corale

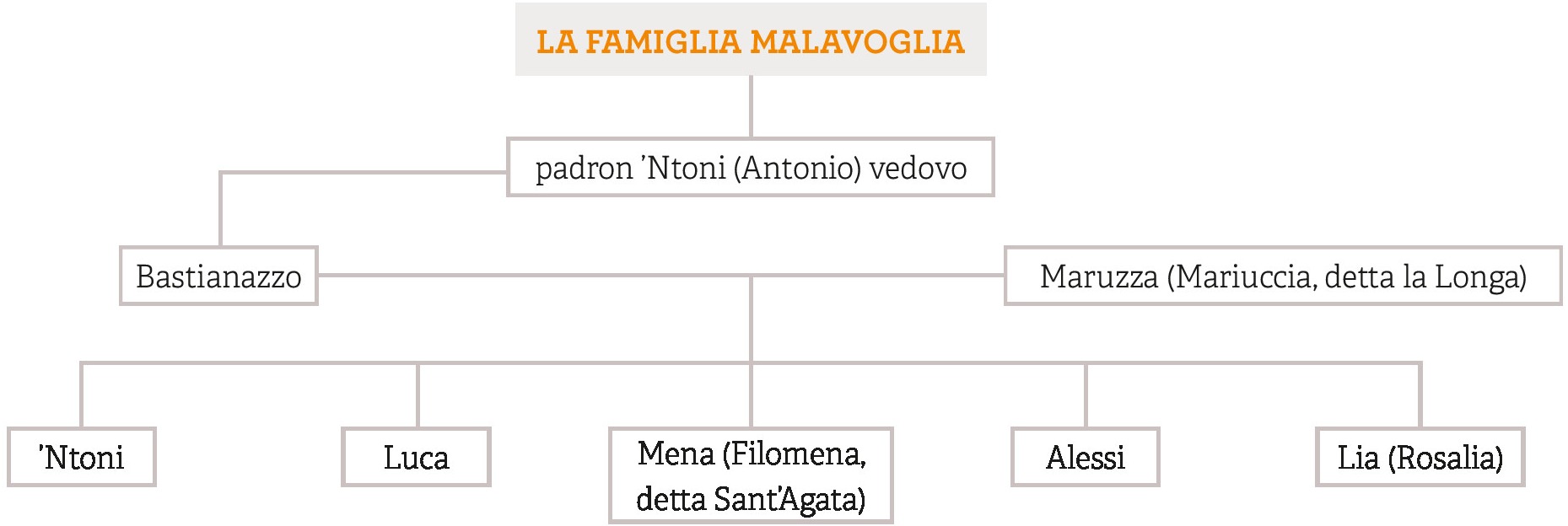

Il romanzo, composto di 15 capitoli, copre complessivamente un arco cronologico di 12 anni, dal 1863 al 1875, e narra le vicende dei componenti della famiglia Toscano, detti i Malavoglia, che vivono ad Aci Trezza, un villaggio nei pressi di Catania. Contrariamente a quanto allude il loro soprannome, sono pescatori molto laboriosi, che vivono dignitosamente possedendo una casa, detta «casa del nespolo», e una barca, la Provvidenza. Il capofamiglia, il vecchio padron ’Ntoni, è il patriarca; suo figlio Bastianazzo, sposato con Maruzza, detta la Longa, ha cinque figli: il giovane ’Ntoni, Luca, Mena (Filomena), Alessi e Lia (Rosalia).

Dal momento in cui si verifica l’allontanamento, forzato o spontaneo, di alcuni membri della famiglia, questa è colpita da numerose disgrazie. La partenza di ’Ntoni per la leva militare nel 1863 – anno della prima chiamata alle armi da parte del neonato Regno d’Italia – li priva di una preziosa forza lavoro: per cercare di incrementare i magri guadagni, i Malavoglia tentano la via del commercio acquistando da zio Crocifisso, l’usuraio del paese, un carico di lupini da rivendere. Durante il trasporto, però, una tempesta fa naufragare la Provvidenza: Bastianazzo muore e i lupini si perdono in fondo al mare.

A tragedia si aggiunge tragedia, poiché Maruzza muore di colera. ’Ntoni torna dalla leva militare ma è tormentato dal desiderio di allontanarsi nuovamente e fare fortuna altrove. Si darà al contrabbando e sconterà in carcere cinque anni per aver tentato di uccidere il doganiere don Michele, mentre la sorella Lia, amante del doganiere, scappa dal paese e diventa una prostituta. Il risultato di questa somma di eventi è che la famiglia è costretta a vendere l’amata casa del nespolo e a trasferirsi. Successivamente, la morte di Luca, marinaio nella battaglia di Lissa combattuta contro l’Austria nel 1866 – un altro tributo pagato dai Malavoglia alla causa, per loro incomprensibile, del Regno d’Italia –, aumenta ulteriormente il dissesto economico familiare tanto che la povera Mena viene abbandonata dal promesso sposo, il figlio del ricco padron Cipolla, perché rimasta ormai senza dote. Il vecchio padron ’Ntoni muore in ospedale, solo e disperato per aver assistito alla disgregazione della sua famiglia.

Da questo punto in poi, lo sforzo congiunto di coloro che restano e che abbracciano il sistema dei valori tradizionali consente di riacquistare la casa del nespolo e così di riunire e salvare la famiglia, seppure in parte dispersa. Alessi riesce a riscattare la casa del nespolo, ma il finale è comunque amaro: ’Ntoni, uscito di prigione, torna ad Aci Trezza ma, ormai sradicato dagli affetti più intimi, riparte per una destinazione ignota, contemplando da lontano un’ultima volta il villaggio in cui è iniziata la sua vita.

Le principali figure del romanzo simboleggiano ciascuna una particolare disposizione d’animo o di carattere, positiva o negativa ai fini della sopravvivenza della famiglia Toscano. Per esempio, padron ’Ntoni è il vecchio di casa, saggio ed equilibrato: la sua filosofia consiste nell’accontentarsi di ciò che si possiede, restando fedeli alle proprie radici. Al contrario, il giovane ’Ntoni, il figlio maggiore di Bastianazzo e di Maruzza, rappresenta l’ansia del nuovo, il desiderio di sottrarsi alle misere condizioni di vita della famiglia. Durante il servizio militare ha conosciuto la realtà urbana e, tornato al paese, non sopporta più le regole e i valori a cui da sempre si conforma l’esistenza della piccola comunità: non è più disposto ad accettare la fatica del lavoro, e sarà destinato a perdersi come la sorella Lia, sorta di controparte femminile dello stesso atteggiamento, disposta a tutto pur di fuggire dalla miseria e dallo sguardo giudicante dei compaesani. Viceversa, Alessi, che continuerà il lavoro del nonno e alla fine riuscirà a riscattare la casa del nespolo, incarna la possibilità di preservare, attraverso un impegno sofferto, i valori fondanti della famiglia.

Un altro personaggio, zio Crocifisso, l’uomo più ricco del paese, è colui che vende a credito ai Malavoglia il carico dei lupini. Ma quando il carico è perduto nel naufragio della Provvidenza, non pensa neanche per un istante a condonare il debito alla povera famiglia, che in quella disgrazia, peraltro, ha perso Bastianazzo. Egli rappresenta l’inesorabilità e la spietatezza della legge economica. Don Giammaria invece, il vicario di Aci Trezza, un prete reazionario e antiliberale, personifica l’ostilità al nuovo Regno d’Italia.

I temi

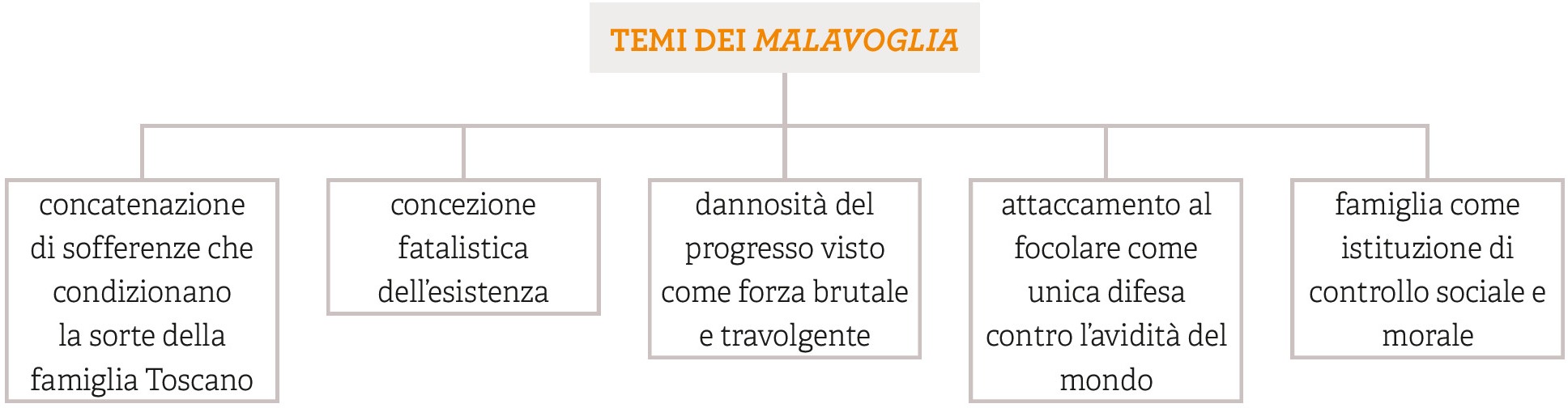

Verga dipinge un mondo nel quale non compaiono alternative all’esistente, in cui, cioè, è forte la convinzione fatalistica che la realtà sia sostanzialmente immodificabile, anche quando siano evidenti i suoi lati negativi. In tale visione, la concatenazione di sofferenze e sopraffazioni che domina la società è vista come un dato di natura, come una legge che si riproduce uguale a sé stessa in ogni tempo e in ogni luogo.

Tentare di sottrarsi a questo destino è non solo inutile, ma controproducente, come emerge dal contrasto che domina tutto il romanzo: quello tra le figure di padron ’Ntoni, custode di una concezione esistenziale dominata dal sacrificio, dall’attaccamento al passato e dal radicamento nella propria terra d’origine, e di ’Ntoni, rapito dal desiderio di cambiare e di progredire, dall’ambizione del guadagno e dall’ansia di evadere e vedere il mondo, rinnegando tutto ciò che appartiene al passato.

Entrano così in conflitto non solo due personaggi, ma due filosofie di vita antitetiche: una fedele alla tradizione, l’altra proiettata verso il futuro nell’illusione di raggiungere una felicità impossibile. Secondo Verga le «irrequietudini del benessere» e la «vaga bramosia dell’ignoto» portano infatti l’individuo solo a smarrirsi: l’epilogo del romanzo suggella non a caso la fuga definitiva di ’Ntoni dal villaggio natio, una fuga che simboleggia un’estraneità e uno sradicamento ormai irrimediabili.

D’altro canto, anche quel remoto angolo del pianeta che è Aci Trezza non è impermeabile alle “brutali” forze del progresso. Nella realtà primitiva del mondo rurale irrompono la modernità e il dominio della legge economica: i personaggi sono continuamente protesi a misurare l’impatto delle azioni dei singoli e degli eventi naturali sul piano dell’interesse, del guadagno o della perdita. La stessa morte di Bastianazzo è considerata una tragedia non tanto (o non solo) per la fine di una vita umana, quanto per le conseguenze negative che tale scomparsa avrà sulla stabilità patrimoniale della sua famiglia.

Anche l’amore è destinato a essere sacrificato per il denaro: quando si parla di prospettive matrimoniali, non lo si fa mai in riferimento alla dimensione sentimentale, ma sempre intendendo lo sposalizio come un affare economico.

A sconvolgere gli equilibri e le tradizioni del mondo arcaico dei Malavoglia sono i contraccolpi negativi della Storia. La vicenda ha infatti inizio nel 1863, quindi due anni dopo l’unificazione politica della penisola. Tale tempo storico si innesta su quello che potremmo chiamare “tempo naturale” (o astorico), tipico di un universo sociale immobile nella struttura dei rapporti interni (lo sottolineano espressioni come «da che mondo era mondo» e in generale le continue citazioni dei proverbi, che rimandano alla saggezza dei padri), che ora però viene interessato da un grande cambiamento collettivo.

Il nuovo Stato unitario – rappresentato dal sindaco, dal segretario comunale don Silvestro, dal brigadiere delle guardie doganali don Michele – viene visto negativamente in quanto esoso: pretende il pagamento di tasse elevate e costringe i maschi al servizio militare (di ben cinque anni), sottraendo così forza lavoro alle famiglie. Le conseguenze dell’Unità d’Italia sulla famiglia dei Malavoglia sono tutte avverse: ’Ntoni durante la “leva di mare” perde l’ancoraggio alla propria terra e, tornato ad Aci Trezza, non sarà più quello di prima; Luca, a sua volta arruolato, muore nella battaglia di Lissa.

Gli aspetti formali

LE TECNICHE NARRATIVE

Nei Malavoglia sono presenti tutte le tecniche che caratterizzano la produzione novellistica e romanzesca della fase verista di Verga e che fanno di lui un grande sperimentatore, capace di innovare profondamente lo stile narrativo rispetto ai modelli del realismo ottocentesco.

L’autore infatti rimane fedele al principio dell’impersonalità e a un criterio di pura registrazione dei fatti, affidando la narrazione a una voce popolare interna al villaggio e regredendo al livello della comunità. Per far trasparire il proprio personale punto di vista, Verga ricorre a un effetto di straniamento, immedesimandosi nell’ottica degli abitanti del paese proprio per dar modo al lettore di coglierne la natura malevola. Ciò accade quando la dirittura morale di alcuni personaggi (i cui comportamenti, dunque, il lettore è portato a giudicare in maniera positiva) viene vista negativamente dalla collettività, che vaglia il senso delle azioni dei singoli esclusivamente sulla base del parametro dell’interesse economico. Per esempio: il fatto che padron ’Ntoni sia onesto e che il suo senso dell’onore gli imponga di ripagare il debito verso zio Crocifisso a costo di perdere la casa della famiglia viene giudicato incomprensibile dai compaesani, che gli rimproverano l’incapacità di fare i propri interessi.

Un altro esempio riguarda il naufragio della Provvidenza: è evidente che la perdita maggiore sia quella della famiglia Toscano, che vede morire in mare Bastianazzo. Ma nelle parole di un personaggio, la Vespa, nipote di zio Crocifisso, la realtà si ribalta in una valutazione paradossale:

«Volete che ve lo dica?», saltò su la Vespa; «la vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso che ha dato i lupini a credenza. Chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno» (cap. 3).

Il proverbio serve, in questo caso, a corroborare, con il suo valore sentenzioso, la giustezza della logica tutta economica qui incarnata dalla Vespa, ma in fondo condivisa dalla maggior parte della collettività. Che infatti poco più avanti si esprime in questi termini:

«Che disgrazia!», dicevano sulla via. «E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini!» (cap. 3).

|

Originale |

Trasposizione in discorso diretto |

|

«Eh! s’è lavorato! potete dirlo anche voi, padron ’Ntoni!», ma per padron ’Ntoni ei si sarebbe buttato dall’alto del fariglione, com’è vero Iddio! E a lui lo zio Crocifisso gli dava retta, perché egli era il mestolo della pentola, una pentola grossa, in cui bollivano più di duecento onze all’anno! Campana di legno non sapeva soffiarsi il naso senza di lui. |

«Eh! s’è lavorato! potete dirlo anche voi, padron ’Ntoni! Per voi io mi butterei dall’alto del fariglione, com’è vero Iddio! A me lo zio Crocifisso mi dà retta, perché io sono il mestolo della pentola, una pentola grossa, in cui bollono più di duecento onze all’anno! Campana di legno non sa soffiarsi il naso senza di me». |

Nei Malavoglia ricorre un’altra tecnica, quella della concatenazione, vale a dire la ripresa di parole o di intere locuzioni da una sequenza a un’altra o da un capitolo a un altro. Vediamo un esempio:

«Bella razza d’uomini nuovi, come quel ’Ntoni Malavoglia là, che va girelloni a quest’ora pel paese» (fine cap. 10).

Una volta ’Ntoni Malavoglia, andando girelloni pel paese, aveva visto due giovanotti che s’erano imbarcati qualche anno prima... (inizio cap. 11).

La frase con cui inizia l’undicesimo capitolo riprende da vicino quella conclusiva del decimo, sia per quanto concerne l’argomento sia per la ripresa di una medesima espressione, “andare a girelloni”, che genera una sorta di eco tra i due capitoli. Ciò determina in tutto il romanzo un’impressione di circolarità: la creazione di una continuità tematica finisce infatti per annullare nel lettore la sensazione dei salti temporali nello sviluppo della narrazione.

La lingua

La lingua dei Malavoglia è affidata a una sintassi fortemente mimetica del discorso popolare. Inizialmente ciò desta nel pubblico diverse perplessità: anche Manzoni aveva posto al centro dei Promessi sposi dei personaggi appartenenti al popolo (Renzo e Lucia), ma non aveva rinunciato a rendere sostenuta la forma stilistica. Quello che ora turba maggiormente i lettori e i recensori dei Malavoglia è soprattutto l’assoluto anticonformismo delle scelte grammaticali e sintattiche di Verga, ma anche l’insistita venatura dialettale di tipo siciliano.

In realtà, la genialità della soluzione verghiana consiste proprio nell’equilibrata inserzione nella lingua letteraria di strutture idiomatiche siciliane, con il contrappeso del parlato toscano che permetteva al testo di essere letto e apprezzato in un orizzonte nazionale.

La dialettalità dell’opera risulta dunque essere di tipo più fraseologico che lessicale. Compaiono nel testo termini dialettali, ma in maniera per così dire “occasionale”. A conferire la patina siciliana al testo sono soprattutto le strutture sintattiche (con netta prevalenza della paratassi sull’ipotassi), il giro delle frasi, la particolare scelta delle metafore e delle similitudini (tratte dall’esperienza popolare dei personaggi, non da quella borghese dei lettori), certe soluzioni tipiche dell’oralità (quali il “che” polivalente o i pronomi ridondanti: «a lui… gli») e i modi di dire e i proverbi (questi ultimi si contano a centinaia) messi in bocca a diversi personaggi nel corso della narrazione.

Il magnifico viaggio - volume 5

Dal secondo Ottocento al primo Novecento