Il Giorno

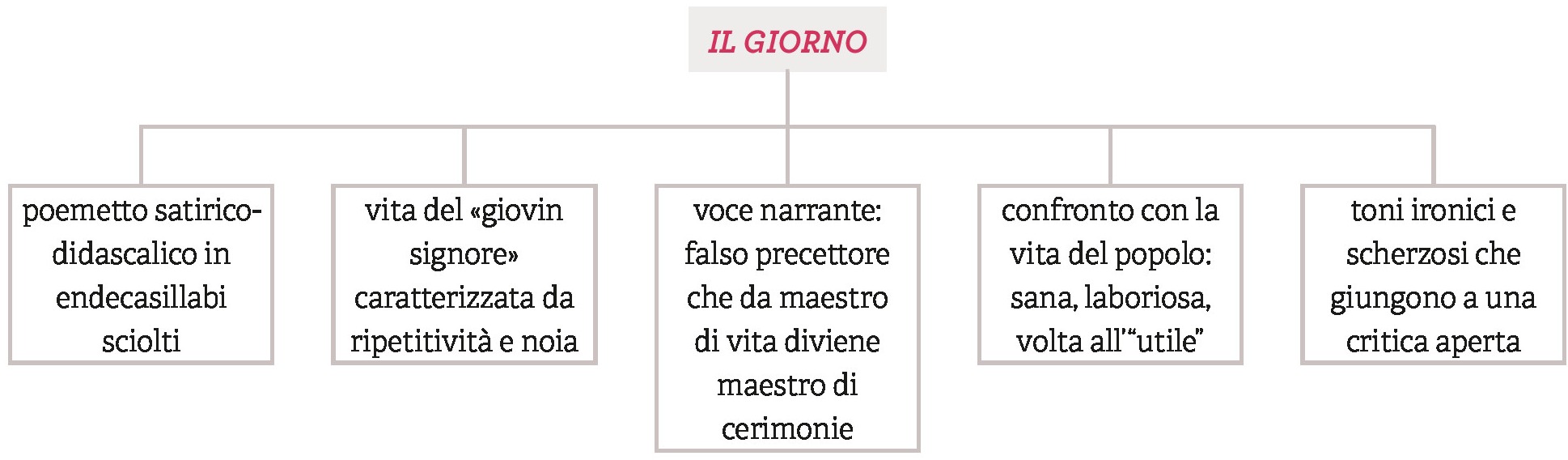

Il Giorno, capolavoro incompiuto di Parini, è un poemetto satirico-didascalico in endecasillabi sciolti, che descrive, come suggerisce il titolo, la giornata tipo di un «giovin signore»: assumendo le vesti di un servile precettore e fingendo di aderire all’ideologia nobiliare, il poeta impartisce al rampollo di una famiglia aristocratica una serie di istruzioni sul modo migliore e più conveniente alla sua classe sociale di trascorrere le diverse parti della giornata, mettendo in evidenza in realtà il vuoto che la caratterizza.

Attraverso il meccanismo dell’antifrasi, in base al quale il poeta usa espressioni di significato opposto a quello che vuole realmente far intendere, l’opera racconta con toni ironici e scherzosi – che giungono però anche alla critica aperta e al duro sarcasmo – salotti, teatri, feste, cene, cacce e ogni genere di attività dei nobili, dediti esclusivamente a un vacuo e sterile godimento dei privilegi acquisiti.

Tali privilegi appaiono tanto più insensati se messi a confronto con la vita del popolo, sana, laboriosa e volta all’“utile”: anche se privi di cultura, i più semplici sanno esprimere la realtà di un mondo in evoluzione, di cui Parini è un acuto interprete.

Stesura e struttura

La composizione e la pubblicazione

L’opera, cui l’autore dedica gran parte della sua vita senza tuttavia arrivare a terminarla, è composta da circa 4000 endecasillabi sciolti. Le parti edite mentre è in vita sono Il Mattino (1763) e Il Mezzogiorno (1765). A queste, Parini intendeva inizialmente aggiungere un terzo poemetto, La Sera; in seguito, però, cambia idea, progettando la composizione di un solo poema diviso in quattro parti: Il Mattino, Il Meriggio, Il Vespro e La Notte. Titolo complessivo dell’opera doveva essere, appunto, Il Giorno.

La trama

Il Giorno si presenta come la raccolta di una serie di insegnamenti impartiti da un precettore a un nobile allievo, che deve imparare quali siano i giusti comportamenti da adottare nella sua vita mondana. L’ironia dell’opera consiste nel fatto che tali precetti sono smaccatamente falsi, essendo intesi a lodare i vizi e denigrare le virtù, con un ribaltamento in chiave comico-grottesca del genere didascalico. Sotto la finzione pedagogica si procede, di fatto, all’accurata descrizione della vita quotidiana di un aristocratico, osservato nel corso di una giornata tipica della sua oziosa esistenza. In tal modo Parini può mettere in evidenza il carattere frivolo e vano delle occupazioni proprie di una classe nobiliare inutile e parassitaria.

Nel Mattino si assiste al risveglio del giovin signore, che è andato a letto tardi, dopo feste, bevute e balli, e apre gli occhi solo quando il sole è già alto e il resto del mondo è al lavoro ormai da ore. Egli divide pigramente la sua attenzione fra i cibi esotici della prima colazione e le futili chiacchiere dei maestri di canto, di ballo e di lingua francese. Prima della toeletta compie i suoi doveri di ▶ cicisbeo, mandando un valletto a chiedere notizie sulla salute della dama alla quale fa da cavalier servente. Dopo una digressione del poeta sull’origine del cicisbeismo, nella forma di una favola mitologica che narra la storia di Amore e Imene, ritroviamo il protagonista che, acconciato dal parrucchiere, parte in carrozza per una corsa a tutta velocità lungo le strade cittadine, dove le ruote del suo convoglio minacciano pericolosamente i passanti.

Nel Mezzogiorno l’ambiente comincia a farsi più vario e ricco, e i personaggi che attorniano il protagonista si moltiplicano. La scena si svolge alla tavola della dama e le conversazioni si intrecciano intorno a vari argomenti: l’arte, il commercio, l’industria e le scienze, con molta fatuità e con una diffusa ostentazione di modi di pensare moderni e spregiudicati. I commensali mostrano verso il cibo un ricercato disdegno: privi di appetito, cercano solo di soddisfare il piacere, con un gusto raffinato e artificioso.

Come nel Mattino, la vicenda narrata si interrompe per far spazio a una digressione, la favola del Piacere, in cui viene confermata – sempre in chiave antifrastica – l’inferiorità intrinseca del volgo. Il poeta raggiunge qui il culmine dell’ironia, facendo derivare le differenze fra aristocratici e plebei da una maggiore attitudine dei primi a percepire le sensazioni della voluttà: poiché per il giovin signore l’appagamento dei sensi è scopo e norma di vita, Parini pone sarcasticamente l’origine della nobiltà non già in capacità reali quali «arte, forza, fortuna», bensì appunto nel “dono” di saper apprezzare il piacere.

Fra i commensali c’è anche un vegetariano, che aborre la violenza perpetrata ai danni degli animali. La dama lo ascolta pensando con commozione alla sua «vergine cuccia», la cagnetta che morse il piede di un servo e fu da questi colpita con un calcio; il servo fu subito licenziato e i suoi familiari ridotti in miseria (▶ T5, p. 512).

Il pranzo intanto è finito, e i convitati si ritirano dalla tavola per non sentire gli odori degli avanzi, che, per loro insopportabili, sono invece assai graditi ai mendicanti che aspettano di riceverli fuori dal portone del palazzo. Dopo il caffè, subentra il rumoroso gioco del tric-trac (un gioco da tavola per due giocatori, praticato su una tavola di legno su cui si può giocare anche a backgammon), inventato da Mercurio per permettere i segreti colloqui tra gli amanti ed eludere la gelosia dei mariti, ma divenuto poi un puro e disinteressato passatempo di società. Qui ha termine Il Mezzogiorno, che nell’edizione a stampa del 1765 continuava con la descrizione del tramonto e della passeggiata in carrozza, confluita poi nella terza parte del poemetto, Il Vespro.

Nel Vespro, che si apre con la bellissima scena dell’imbrunire, assistiamo alla corsa in carrozza, attraverso la città, del giovin signore e della sua dama, che vanno a far visita – per dovere o curiosità – agli amici e alle amiche. Si trova qui la descrizione della principale strada cittadina, affollata di gente, e della sfilata dei cocchi, interessante mostra dei tipi umani più diversi: dal bellimbusto al nuovo nobile, dalle vecchie madri, che conducono a passeggio le figlie da marito, alle nobildonne di più antica aristocrazia. Nel turbinio fragoroso delle carrozze, il poeta sofferma lo sguardo sul suo eroe, dipingendolo intento a passeggiare solitario o a discorrere con una nuova dama, mentre la sua compagna inganna l’attesa circondata dalle premure di altri damerini.

Nell’ultima parte, La Notte, l’oscurità incalza, e il poeta coglie l’occasione per comporre un pezzo di grande maestria stilistica e di gusto apparentemente preromantico (▶ T6, p. 518). A questo “tenebroso” esordio subentra poi la descrizione del salotto notturno, della folla di personaggi che lo frequenta, delle conversazioni. Infine, a notte alta, fanno la loro apparizione le carte da gioco, mentre, a coronamento di una così intensa giornata, circolano tra gli ospiti i gelati ristoratori.

I due personaggi principali

Dalla lettura complessiva dell’opera, emerge un’immagine del giovin signore indefinita e sfocata, perché più che «una creatura viva» egli appare come «un’ipotesi polemica» (Bonora), vale a dire una figura astratta, che serve all’autore per sviluppare la propria critica sociale e morale. Il protagonista non ha spessore psicologico ed è privo di una vita interiore: è una sorta di automa (un’invenzione settecentesca in voga nei ceti benestanti), una creatura artificiale e meccanica, una marionetta senz’anima, sentimenti ed emozioni, dedito com’è a un’esistenza puramente materiale ed esteriore.

I temi

Circondato dallo splendore sfarzoso degli abiti e degli arredi, da «pareti adorne», «tabacchiere preziose» e «auree cornici di cristalli e spegli [specchi]», il nobile, «che da tutti servito a nullo serve», vegeta in un mondo a parte, opposto ai ritmi della natura, ai cicli delle stagioni e all’alternanza del giorno e della notte: dorme quando l’umanità laboriosa è in attività e veglia durante la notte, che concede il riposo ai contadini e ai lavoratori stanchi.

A questo proposito si è notato come nel Giorno vi siano molte descrizioni del lavoro dei campi, mentre gli altri mestieri hanno molto meno spazio, a eccezione di quelli appartenenti alla sfera della servitù. La celebrazione dell’agricoltura equivale per Parini all’elogio di una vita regolata dai ritmi naturali, coerentemente con la visione dei filosofi fisiocratici, alle cui idee, come abbiamo visto, egli era vicino. Si trova così, nel Giorno, una vera e propria poesia della natura, che si manifesta non soltanto nelle descrizioni del mattino, del tramonto, del crepuscolo e della notte, ma in tanti altri passi in cui al chiuso stagnante dei palazzi patrizi l’autore contrappone – come già nell’ode La salubrità dell’aria (▶ T1, p. 481) – la freschezza salutare, in senso fisico e morale, della campagna.

Le forme

Le fonti

Già prima di Parini, la futile esistenza dei giovani nobili era stata oggetto di pungenti satire, in Italia e all’estero. La coltissima scrittura pariniana ha in effetti molti precedenti, alcuni ancor oggi celebri, altri dimenticati. Per esempio, il poeta impara a comporre i suoi tipi umani dalla grande satira sociale dei Caratteri (1688), del moralista francese Jean de La Bruyère (1645-1696). In questo senso, era mal fondato il risentimento del principe Alberico di Belgioioso, che si riconobbe nel bellimbusto pariniano, minacciando il poeta di spiacevoli conseguenze nel caso avesse osato pubblicare il poemetto.

Sul piano tematico, un antecedente diretto del Mattino è il poema latino In antimeridianas improbi iuvenis curas (Contro le occupazioni mattutine di un giovane scellerato, 1672) del gesuita e professore di retorica Giovanni Lorenzo Lucchesini (1638-1716), che inizia proprio con la descrizione di un giovane signore infastidito dal servitore che vorrebbe svegliarlo.

Altre fonti possono essere individuate nella produzione letteraria settecentesca, ricca di descrizioni, in stile rococò, del mondo galante, e nelle caricature del «damerino affettato» composte dallo scrittore veneziano Carlo Gozzi (1720-1806).

Sul piano stilistico, un vago influsso virgiliano è riscontrabile nel modello del poema didascalico (quali erano le Georgiche). Parimenti nota a Parini è però anche la tradizione del poema eroicomico: egli amava particolarmente il capolavoro del genere, La secchia rapita (1622) di Alessandro Tassoni (1565-1635).

Lo stile

Per conseguire il suo intento satirico, Parini ricorre a una pluralità di toni, da cui deriva la ricchezza espressiva dell’opera. Si trovano in primo luogo l’antifrasi e l’ironia, che, permettendo di affermare il contrario di quanto in realtà si intende esprimere, consentono al poeta di esaltare la vita proba e i valori semplici attraverso la lente deformata della mentalità nobiliare. Ma nel testo compare anche una forma di ironia più aspra, pungente ed esasperata: è il sarcasmo, che lascia intravedere più chiaramente il pensiero dell’autore, sopraffatto dall’amarezza e dall’indignazione di fronte a costumi sociali che disapprova.

Più rara, ma comunque presente, è la deprecazione, vale a dire l’espressione diretta di biasimo e riprovazione nei confronti dei personaggi e dei loro comportamenti: in questo caso il giudizio di condanna morale è esplicito e non mediato da particolari filtri retorici.

In certi casi, infine, l’ironia e la satira lasciano il posto a un’intima ispirazione lirica. In questi passi, in cui la sua natura di poeta idealmente legato al popolo ha il sopravvento, Parini, deponendo la maschera del pedagogo, afferma il suo vero sentire.

La tessitura formale dell’opera è estremamente raffinata: l’eccellenza dello stile pariniano è stata paragonata a quella di Virgilio, tanto che Leopardi definirà Parini «Virgilio della moderna Italia». Il tono aulico, che all’interno di un periodare ampio e latineggiante appare a prima vista uniforme, è però ravvivato dal contrasto con i termini concreti della vita quotidiana.

Componenti alte e basse si alternano in una polifonia che unisce echi classici e riferimenti al mondo moderno (con i neologismi propri della scienza e della tecnica del tempo), in un continuo alternarsi di scelte espressive che rendono il dettato particolarmente dinamico, tanto da fare di Parini un profondo innovatore della lingua poetica italiana.

Il magnifico viaggio - volume 3

Il Seicento e il Settecento