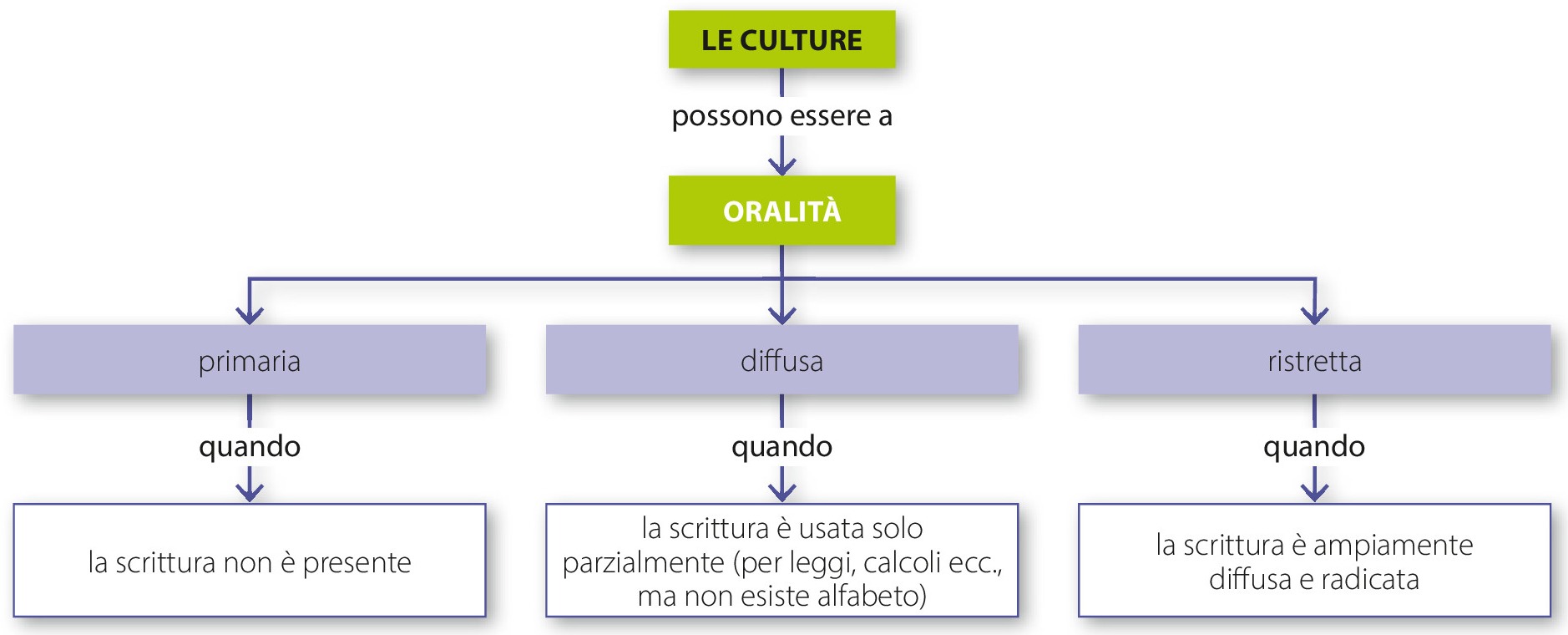

3.1 CULTURE A ORALITÀ PRIMARIA, DIFFUSA E RISTRETTA

La prima forma di scrittura si sviluppò fra i Sumeri della Mesopotamia intorno al 3500 a.C. Si utilizzava un piccolo strumento ad asta con cui incidere su tavolette d’argilla dei segni a forma piramidale e appuntita che potrebbero ricordare dei chiodini o dei cunei, da cui il nome di scrittura cuneiforme. Molti altri sistemi di scrittura sono nati successivamente e in modo indipendente l’uno dall’altro: per esempio i geroglifici egiziani nel 3000 a.C. o la scrittura cinese del 1500 a.C. Gli studiosi ipotizzano che ogni sistema di scrittura, in particolare quello cuneiforme, possa essere derivato da un qualche tipo di pittografia. I Sumeri, per esempio, registravano le operazioni economiche raffigurando sull’argilla simboli di oggetti.Oggi la scrittura è presente in pressoché tutte le società e influenza profondamente i modi in cui pensiamo e ci esprimiamo. Le culture in cui la scrittura è ormai ampiamente diffusa e radicata sono dette a oralità ristretta.

Al contrario, si dicono a oralità primaria quelle culture, quasi tutte scomparse, che, a prescindere dalla loro complessità politica, economica e amministrativa, non conoscono alcuna forma di scrittura: ne sono esempi l’impero precolombiano degli Inca in Sudamerica o il regno del Dahomey nell’Africa occidentale precoloniale. In tali società talvolta venivano utilizzati sistemi molto diversi dalla scrittura per codificare alcune informazioni; strumento basilare per la contabilità nell’impero Inca delle Ande peruviane erano per esempio le cordicelle quipu, un insieme di piccole corde annodate di diversi colori. I nodi trasmettevano informazioni importanti ma solo a chi li sapeva interpretare.

Nel mondo contemporaneo vi sono anche culture che, pur avendo una forma di scrittura forte per leggi, regolamenti, calcoli e così via, non hanno ancora un alfabeto scritto e per comunicare prediligono la forma orale: si tratta delle culture a oralità diffusa. È bene precisare, però, che gli individui che vivono in tali comunità, in cui la scrittura è penetrata solo parzialmente, non possono essere definiti “analfabeti” nel senso corrente del termine. L’analfabetismo, nelle culture a oralità ristretta, è un importante fattore di emarginazione e povertà per gruppi e fasce sociali che, per molteplici ragioni, non sono in grado di accedere alle risorse messe a disposizione dal sistema scolare. Quando una persona cresciuta in una cultura a oralità diffusa entra nel contesto di una cultura a oralità ristretta – come per esempio molti migranti italiani all’estero nella prima metà del Novecento – si trova spesso a occupare una posizione socialmente svantaggiata rispetto a chi è in grado di accedere, grazie all’alfabetizzazione, a informazioni e risorse. Problemi analoghi si presentano oggi nel contesto dei grandi flussi migratori dal Sud del mondo.