1- Professionisti della sapienza nell'Atene del V secolo a.C.

1.2 LA SOFISTICA E L’INSEGNAMENTO COME PROFESSIONE

- l’attenzione per l’uomo come soggetto individuale e sociale;

- il relativismo, ossia l’idea che non esista una verità assoluta e che la verità è sempre soggettiva;

- l’utilitarismo, secondo cui il sapere deve avere un risvolto ▶ pragmatico;

- la predilezione per il metodo induttivo, che parte dall’esperienza per arrivare alla formulazione di idee generali;

- la dialettica, cioè l’arte di far prevalere con argomentazioni serrate una tesi a prescindere dalla verità del suo contenuto;

- la retorica, cioè l’insieme delle tecniche relative all’arte del discorso | ▶ APPROFONDIAMO |.

- la cerchia circoscritta di allievi a cui si rivolgono (il loro insegnamento non è indirizzato alla generica collettività);

- il pagamento di alte cifre in denaro da parte degli alunni per apprendere un sapere la cui efficacia è pratica, sociale e politica.

approfondiamo CHE COS’È LA RETORICA

R. Barilli, La Retorica, Mondadori, Milano, 1983

per immagini

Le colonne del sapere

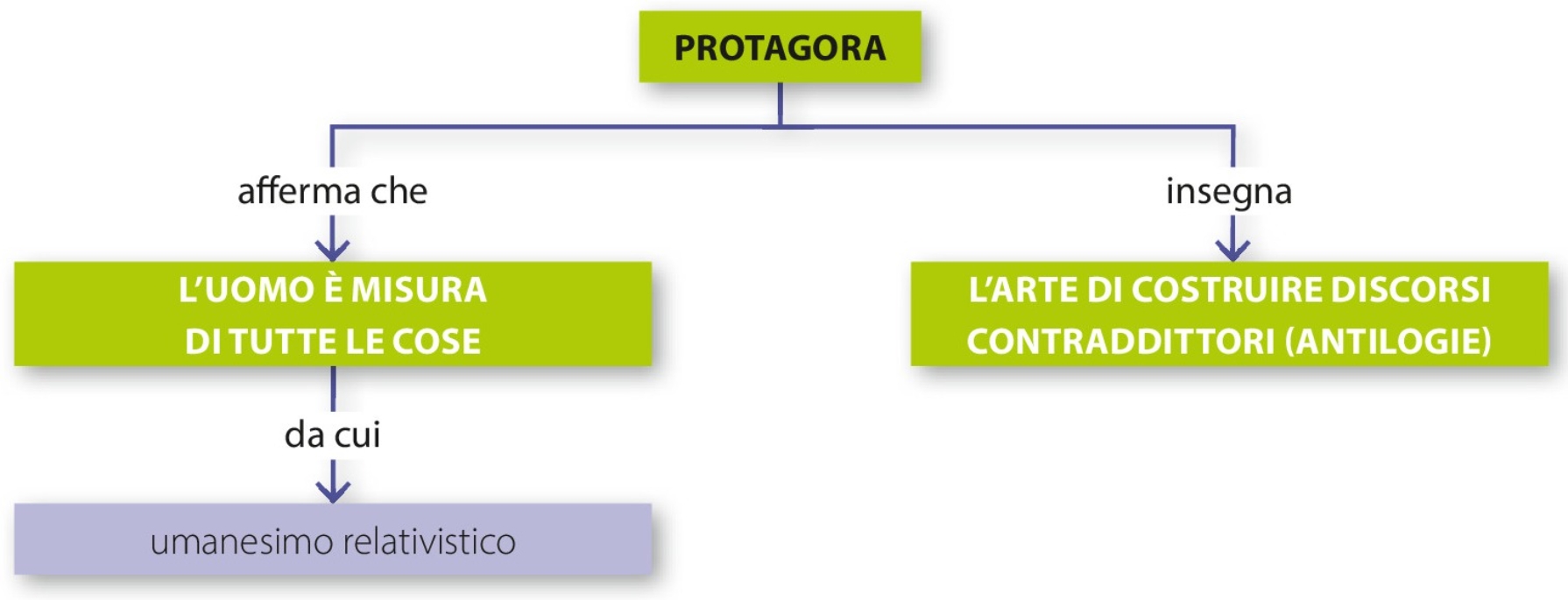

Protagora e l’umanesimo relativistico

A chi è malato i cibi sembrano e sono amari, a chi sta bene, al contrario, sono e sembrano gradevoli. Se non che non è lecito inferire da ciò che di questi due l’uno è più sapiente dell’altro – che non è possibile – e nemmeno si deve dire che l’ammalato, perché ha tale opinione è ignorante, ed è sapiente il sano perché ha opinione contraria; bensì bisogna mutare uno stato nell’altro, perché lo stato di sanità è migliore.

E così, anche nell’educazione, bisogna tramutar l’uomo da un abito peggiore a un abito migliore. Ora, per codesti mutamenti, il sofista adopera discorsi come il medico farmaci: ma nessuno mai indusse chicchessia che avesse opinioni false ad avere opinioni vere; né di fatti è possibile che uno pensi cose che per lui non esistono, o cose estranee a quelle di cui abbia in quel momento una data impressione, ché queste soltanto per lui sono vere ogni volta.Platone, Teeteto, 166e-167e, trad. it. di M. Valgimigli, introd. e note di A. M. Ioppolo, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 71-73

per immagini

Perché le guerre di religione?

CITTADINI RESPONSABILI

La libertà di espressione

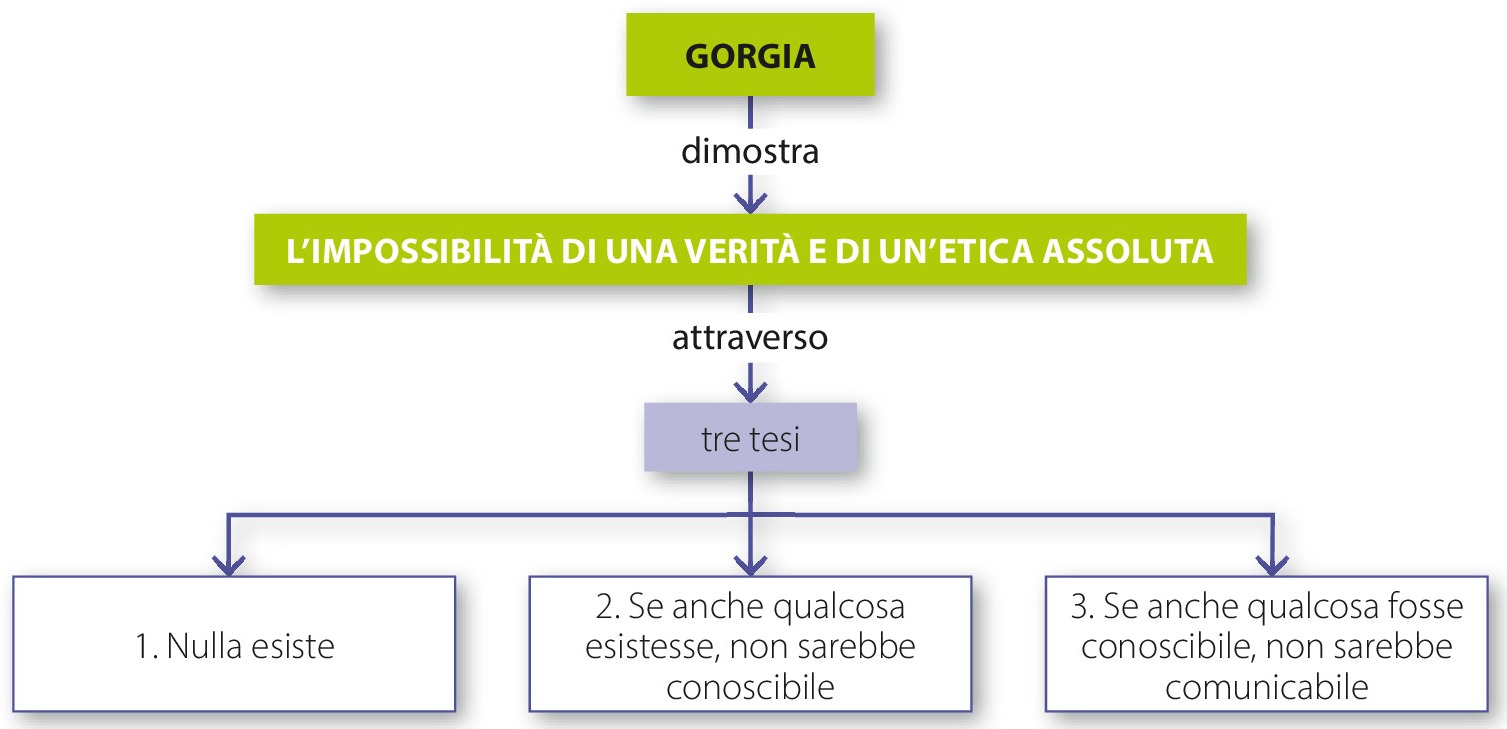

Gorgia: maestro di retorica

- nulla esiste. Non esistono né l’essere né il non essere: il non essere non c’è, perché se ci fosse sarebbe essere e non essere insieme, e questa è una contraddizione in termini; l’essere non c’è, perché se ci fosse sarebbe o eterno o generato, o entrambe le cose insieme. Tuttavia, se fosse eterno sarebbe infinito, quindi non sarebbe in nessun luogo e non esisterebbe affatto; se invece fosse generato, dovrebbe essere nato o dall’essere o dal non essere, il che non è possibile. Infatti dal non essere non nasce nulla, e se l’essere è nato dall’essere, significa che c’era prima e quindi non è stato generato;

- se anche qualcosa esistesse, non sarebbe conoscibile dall’uomo. «Le cose pensate – spiega il filosofo Nicola Abbagnano – non esistono: altrimenti esisterebbero tutte le cose inverosimili e assurde che all’uomo piace pensare. Ma se è vero che ciò che è pensato non esiste, allora sarà anche vero che ciò che esiste non è pensato e che perciò l’essere, se c’è, è inconoscibile».

- se anche qualcosa fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile agli altri.

Noi ci esprimiamo con la parola, ma la parola non è l’essere, dunque con le parole non possiamo comunicare l’essere.

FINESTRE INTERDISCIPLINARI – Psicologia & Teatro

IL TEATRO COME MEZZO DI RIFLESSIONE PEDAGOGICA: I DUE DISCORSI

La commedia del V secolo a.C. fu un fenomeno artistico di carattere politico: attraverso la satira, infatti, venivano posti all’attenzione del pubblico situazioni e personaggi di attualità e aspetti della vita civile. In questo passo delle Nuvole del commediografo Aristofane viene messa in scena la contesa tra il Discorso Giusto e il Discorso Ingiusto. Il primo rappresenta un modello educativo chiuso, tradizionalista, conformista; l’altro riproduce un amorale individualismo dove vince solo chi riesce, senza scrupolo, a prevalere sugli altri.

Aristofane, Nuvole, 889-1082, in Commedie, trad. di R. Cantarella, Istituto editoriale italiano, Milano, 1949, pp. 148-152

per immagini

La memoria della città

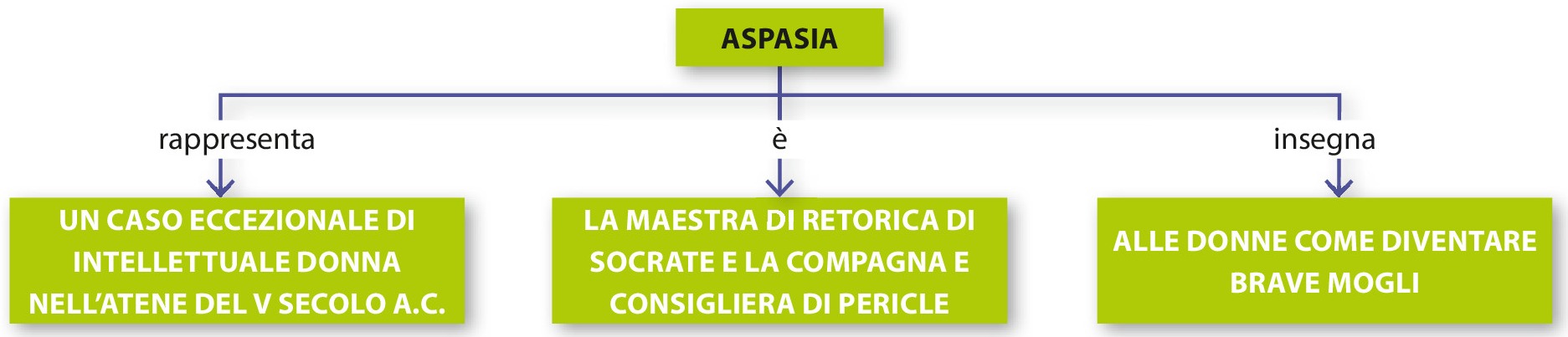

1.3 ASPASIA DI MILETO: LA STRANIERA INTELLETTUALE

per immagini

La maestra di Socrate

esperienze attive

Ius soli e ius sanguinis Nel 451 a.C. Pericle introdusse una legge secondo la quale si poteva essere cittadini ateniesi solo se nati da genitori entrambi ateniesi. Oggi come si può diventare cittadini italiani? Che cosa s’intende per ius soli e per ius sanguinis? Cerca informazioni sull’argomento, poi discuti con i compagni sul ruolo della legislazione nella costruzione di una società inclusiva.

approfondiamo LE TRE DONNE DELL’UOMO ATENIESE: MOGLIE, CONCUBINA, ETÈRA

E. Cantarella, L’ambiguo malanno. Le donne nell’antichità greca e romana, Einaudi Scuola, Milano, 1995, p.49

approfondiamo LA PROSTITUZIONE FEMMINILE

E. Cantarella, L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca e romana, Einaudi Scuola, Milano, 1995, pp. 51-52

per lo studio

Per discutere INSIEME

Dialoghi nelle Scienze umane - volume 1

Psicologia e pedagogia - Primo biennio del liceo delle Scienze umane