Alcune importanti ricerche sulla memoria hanno permesso di individuare numerosi modelli e teorie sul funzionamento della memoria.

2 Studi sulla memoria

2.1 LA MEMORIA SENSORIALE

2.2 LA MEMORIA A BREVE TERMINE

approfondiamo DÉJÀ VU

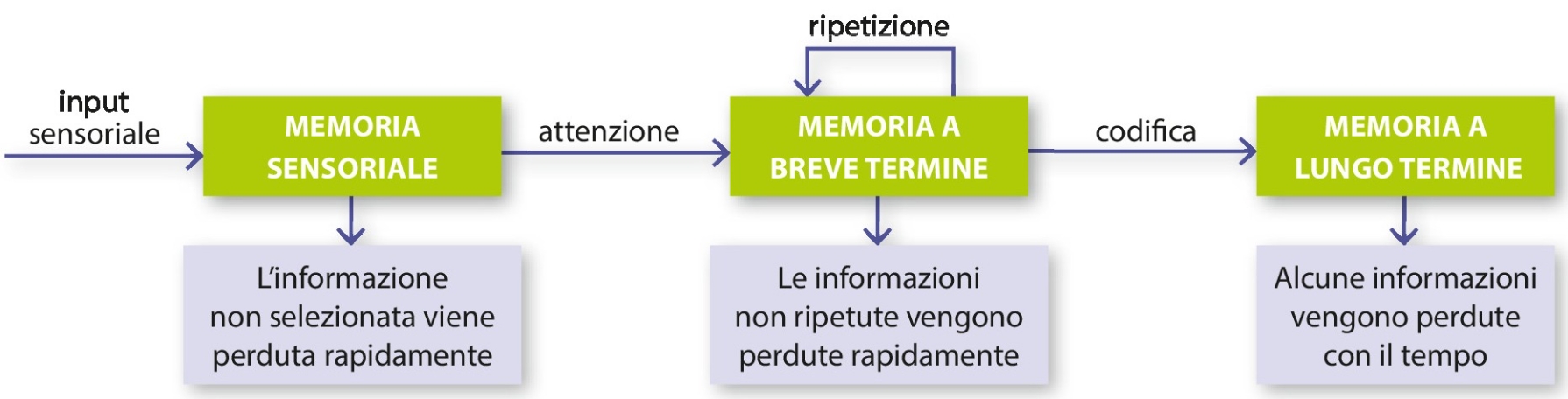

Il modello modale

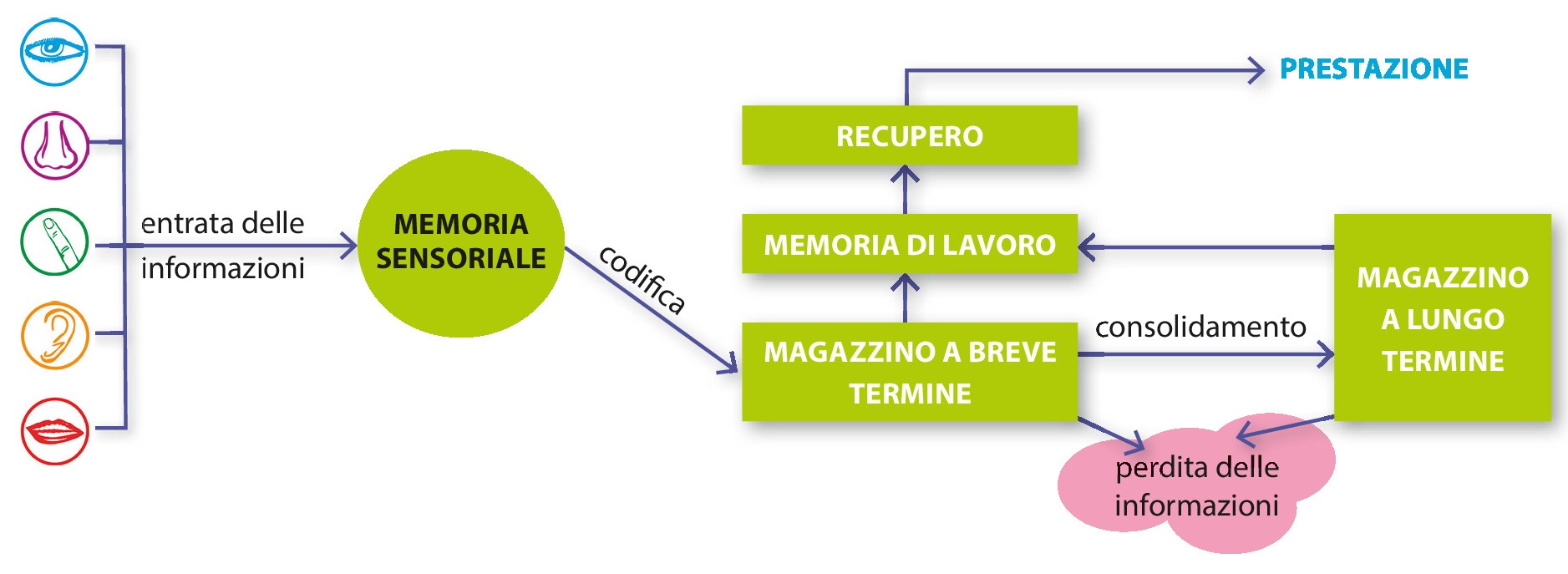

La memoria di lavoro

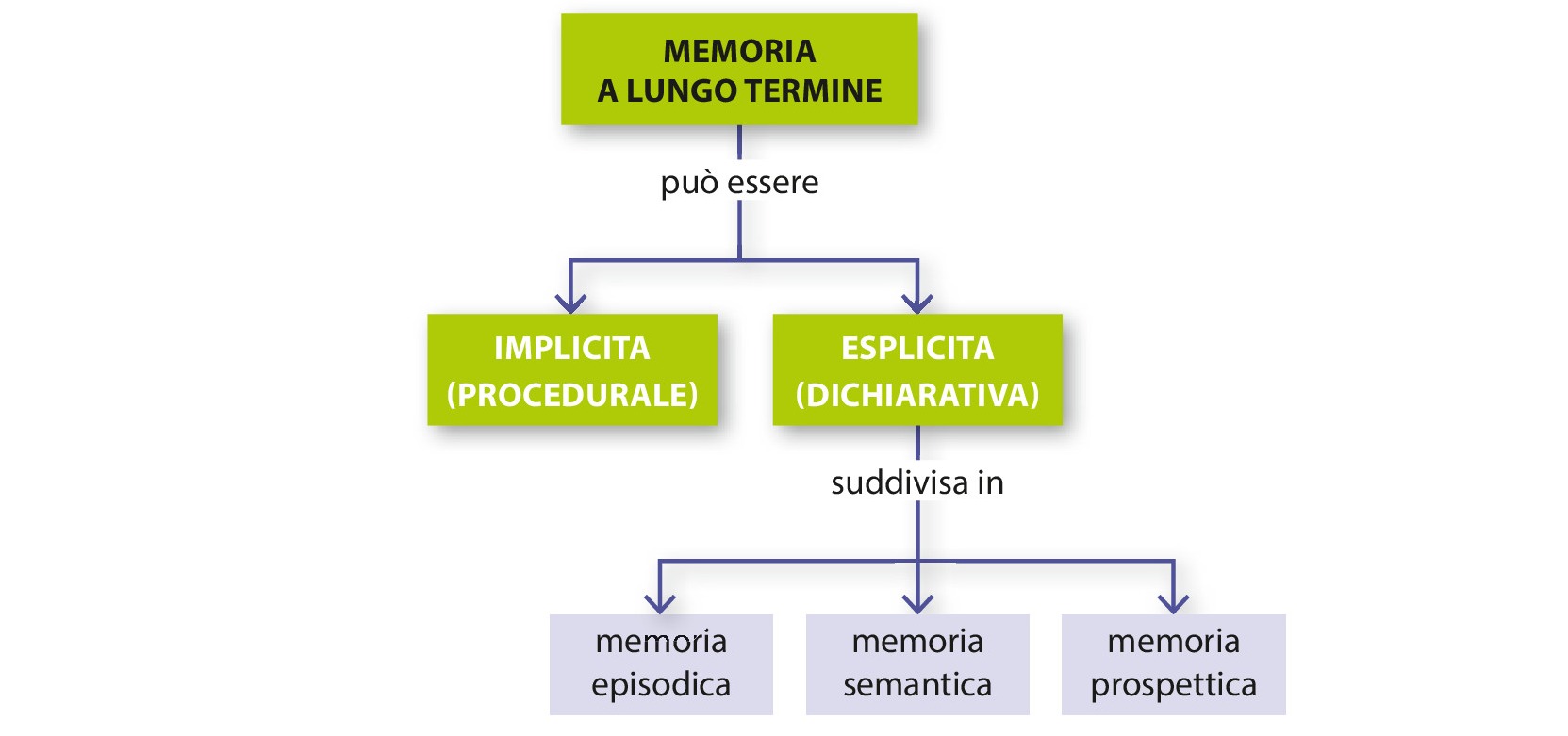

2.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE

- La memoria esplicita, detta anche dichiarativa, contiene tutte le informazioni che possono essere richiamate in maniera volontaria e consapevole. Essa si distingue ulteriormente in:

– memoria episodica, composta dalle esperienze e dai ricordi personali che non richiedono sforzo per essere memorizzati;

– memoria semantica, dove sono custodite le conoscenze generali sul mondo. Essa va esercitata e rafforzata attraverso ripetizioni, concentrazione e attenzione.

ESEMPIO: il primo giorno di scuola ricordiamo facilmente che cosa ci è successo durante le ultime vacanze estive, mentre può risultare più complicato ricordare quali siano le cause della crisi dell’Impero romano.

Tutto ciò avviene perché i ricordi della nostra vita sono connotati emotivamente e questo fa sì che assumano un significato molto importante che li rende facili da ricordare. È invece molto più difficile recuperare quelle informazioni che non ci hanno coinvolto direttamente, come la storia antica o una lingua straniera. Per fare questo è necessario ricorrere a strategie che prevedono l’utilizzo di attenzione e concentrazione;

– memoria prospettica, che è rivolta al futuro ed è altrettanto importante di quella che riguarda il passato. Dobbiamo infatti ricordarci quali attività faremo domani per poter gestire i nostri impegni: questa memoria ci permetterà di non accavallare l’appuntamento al cinema con gli amici con la partita di pallavolo. - La memoria implicita o procedurale riguarda invece tutte quelle attività che siamo in grado di fare senza nemmeno pensarci, come nuotare o andare in bicicletta. Questo tipo di memoria si consolida a partire dalla pratica e dall’esperienza.

per immagini

Il ricordo di un incendio

esperienze attive

La memoria di quartiere Provate a intervistare delle persone anziane che abitano nel vostro condominio (o nelle case vicine), possibilmente con più di ottant’anni, chiedendo loro di ricordare e di descrivere com’era il quartiere ai tempi della loro adolescenza. Cercate poi su Internet o in biblioteca delle immagini di quello stesso quartiere risalenti all’epoca che vi hanno descritto. Potrete così confrontare le immagini con i ricordi.

IL PERSONAGGIO Pico della Mirandola

Si racconta che Pico della Mirandola (1463-1494), filosofo e letterato italiano, avesse una cultura immensa, dovuta alla sua capacità di memorizzare brani interi dopo averli letti una sola volta. Pare inoltre che sapesse recitare a memoria l'intera Divina Commedia (più di 14000 versi!) dall'inizio alla fine e poi, una volta terminata, riuscisse a pronunciarla all'indietro, dall'ultima parola alla prima.

2.4 L’OBLIO

Le teorie dell’oblio

- Teoria del decadimento, per la quale gli eventi ormai molto lontani nel tempo vengono ricordati con difficoltà o dimenticati. Tuttavia, se così fosse, non si spiega come mai gli anziani rievocano nitidamente alcuni episodi della loro giovinezza e come mai tutti noi riusciamo a rammentare facilmente episodi o concetti del lontano passato che ci hanno colpito particolarmente.

- Teoria dell’▶ interferenza, secondo la quale l’oblio non è legato al trascorrere del tempo ma all’interferenza esercitata da altre informazioni o eventi tra la registrazione e il recupero dell’informazione.

Questa teoria individua due tipi di interferenza:

– interferenza proattiva, quando ricordi già esistenti interferiscono con quelli più recenti, inibendoli.

ESEMPIO: quando si impara una nuova lingua, spesso gli errori commessi sono dovuti al tentativo di applicare le regole grammaticali della lingua madre a quella che si vuole imparare;

– interferenza retroattiva, quando ricordi recenti interferiscono con quelli passati.

ESEMPIO: un esperimento famoso è quello di John Jenkins e Karl Dallenbach del 1924. I due studiosi chiesero a due gruppi diversi di studenti di imparare delle liste di sillabe senza senso: al primo gruppo fu chiesto di memorizzarle al mattino appena svegli, al secondo gruppo invece di farlo la sera, prima di andare a dormire. Il giorno dopo entrambi i gruppi furono interrogati: gli studenti del secondo gruppo ricordavano molte più sillabe del primo. Nel corso della giornata la moltitudine di eventi con cui gli studenti del primo gruppo erano entrati in contatto aveva interferito con il loro apprendimento, favorendo così l’oblio delle informazioni, mentre il sonno, per l’altro gruppo, aveva facilitato la conservazione del ricordo.

per lo studio

Per discutere INSIEME

I colori della Psicologia - volume 1

Primo biennio del liceo delle Scienze umane