1.1 IL DIBATTITO FRA GLI SCOLASTICI

Il sapere filosofico e teologico della scolastica | ▶ APPROFONDIAMO, p. 51 | trova nelle scuole religiose il suo principale terreno di elaborazione culturale: centrale, nella riflessione dei filosofi scolastici, è la questione del rapporto tra la verità rivelata da Dio, e accettata dai credenti per fede, e la verità indagata dai filosofi analizzata per mezzo della ragione.

Nella sua fase iniziale, il pensiero filosofico scolastico è fondato sulla convinzione che fede e ragione possano operare in sostanziale concordanza. Poi, con la rinascita culturale dell’anno Mille, la ragione torna ad avere – anche se non per tutti gli scolastici – un ruolo rilevante nella speculazione dogmatica. Ma è a partire dal XII secolo, soprattutto nel XIII e XIV, che la conoscenza di nuovi testi e autori (Platone e Aristotele, questo recepito attraverso la mediazione del pensiero arabo | ▶ APPROFONDIAMO, p. 47 | e in parte ebraico) apre la strada a interpretazioni diverse.

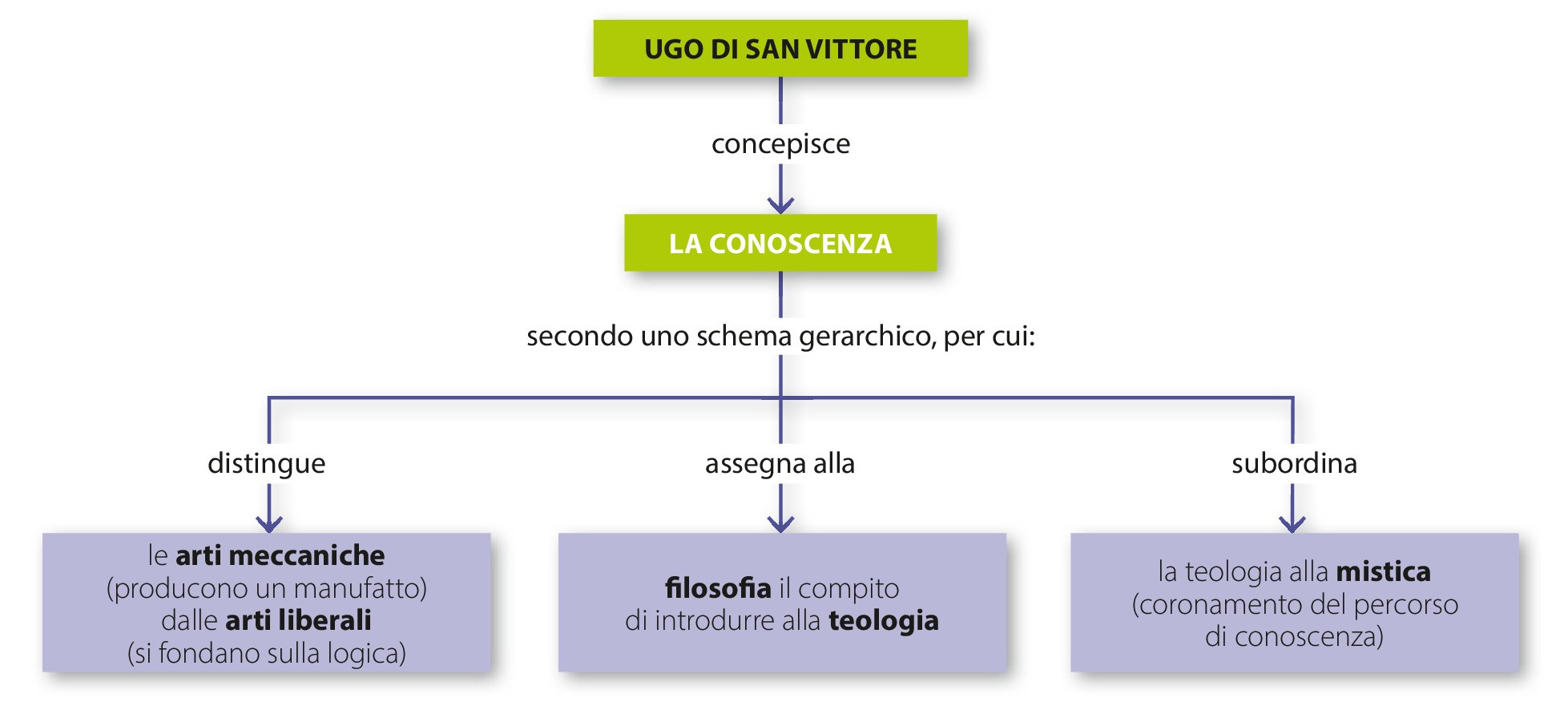

Così, Ugo di San Vittore | ▶ L’AUTORE | focalizza la sua riflessione sulla mistica, concepita come punto di raccordo dell’intero percorso di conoscenza; Bonaventura da Bagnoregio nega la filosofia come scienza autonoma e concepisce la conoscenza come frutto dell’illuminazione divina; Tommaso d’Aquino assegna alla ragione il compito di chiarire alcune tematiche della dottrina cristiana con il supporto della grazia divina.