3.1 L’educazione delle fanciulle

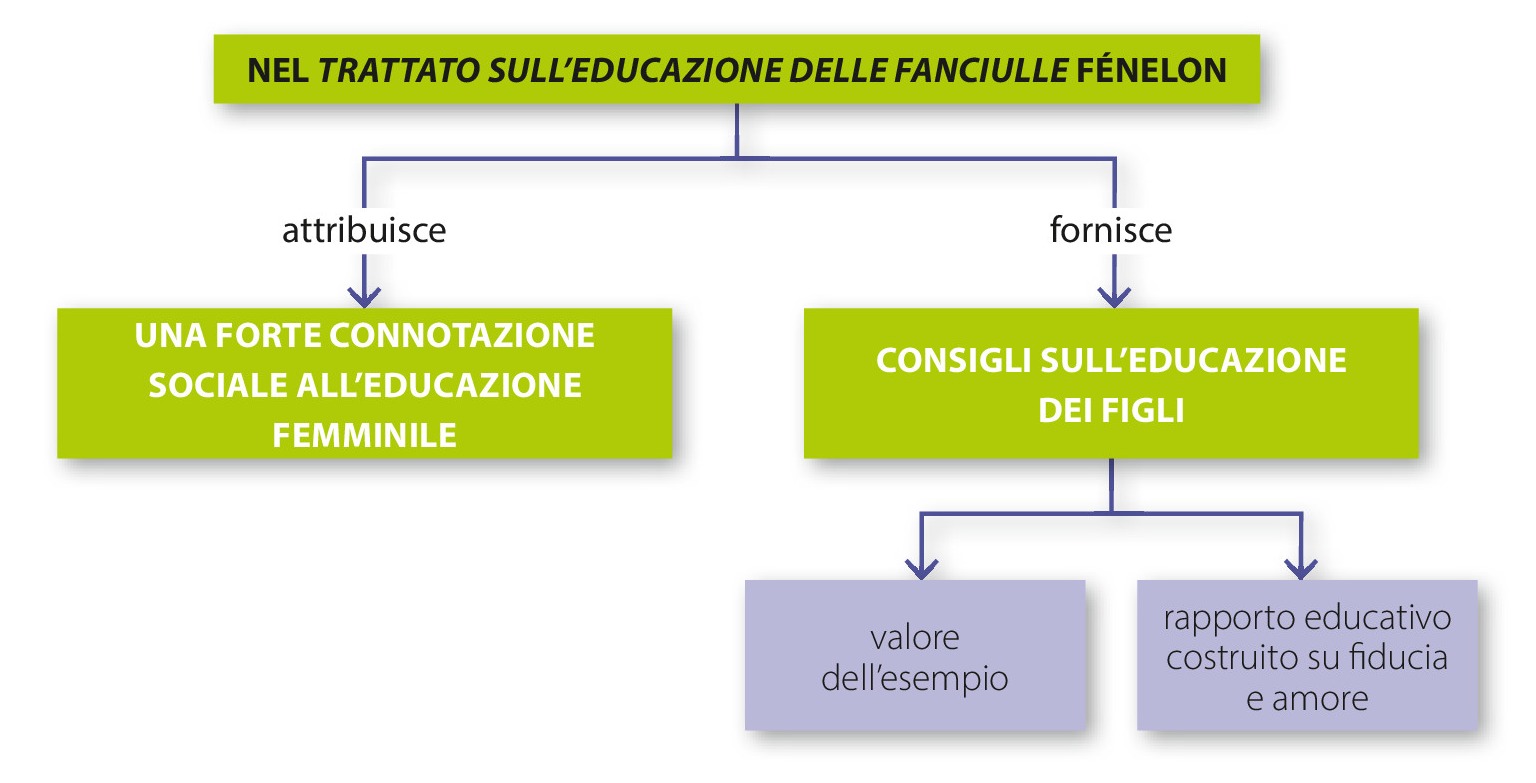

L’arcivescovo francese François de Salignac de la Mothe, detto Fénelon | ▶ L’AUTORE, p. 190 |, fu un rinomato teologo, che ebbe modo di occuparsi da vicino di tematiche pedagogiche, sia nella veste di direttore dell’istituto femminile delle Nouvelles Catholiques, sia come precettore del duca di Borgogna.Fénelon si occupa di educazione femminile in un’epoca in cui l’opinione comune non ritiene l’educazione della donna importante e necessaria quanto quella dell’uomo. Egli raccoglie le sue riflessioni su questo tema nel Trattato sull’educazione delle fanciulle (1687), nel quale si coglie una prospettiva positiva verso l’educazione femminile.

L’opera manca di unità sistematica, in quanto non nasce per il vasto pubblico, ma questo aspetto non toglie nulla alla carica innovativa con cui l’autore affronta l’argomento. In essa Fénelon dà alcuni suggerimenti, dettati dall’esperienza, alla duchessa di Beauvilliers, che si era rivolta a lui per avere indicazione sull’educazione delle figlie.

L’educazione della donna per Fénelon rappresenta una questione fondamentale e ineludibile per il benessere della società tutta, in quanto la donna, sebbene non sia destinata a governare Stati, a condurre guerre o a impegnarsi nel sacro ministero, deve occuparsi della cura della casa e, cosa ancora più importante, della formazione dei figli.

L’educazione, allora, diviene condizione indispensabile proprio per consentire alla donna di capire l’indole dei figli e di scegliere il metodo che assecondi e corregga nel modo giusto la loro natura. Fénelon infatti, come Locke, ritiene che un buon progetto educativo debba partire da una conoscenza approfondita del fanciullo e afferma che questo obiettivo si può raggiungere osservando il bambino, specie nel momento del gioco, in cui il fanciullo esprime se stesso nella massima libertà.

Ma le osservazioni più interessanti dell’ecclesiastico francese riguardano la metodologia educativa da adottare. Per Fénelon il fanciullo non va tediato con noiosi precetti, lezioni pedanti e imposizioni calate dall’alto, né tanto meno va intimorito con atteggiamenti scostanti e autoritari. Egli insiste molto sul valore educativo dell’esempio, su come ciò che viene insegnato al fanciullo debba trovare corrispondenza nella condotta di vita di chi si occupa della sua formazione e indica, in particolare, due strumenti educativi, che ritiene più efficaci di un’impostazione pedagogica severa e rigida: la fiducia e l’amore.

Non prendete mai senza estrema necessità un cipiglio severo e imperioso, che fa tremare i fanciulli. Spesso è affettazione e pedanteria negli istruttori; giacché i fanciulli per loro conto sono il più delle volte fin troppo timidi e vergognosi. In quel modo si chiude loro il cuore, e si toglie la confidenza, senza la quale non v’è alcun frutto a sperare dall’educazione. Fatevi amare da loro: che con voi siano liberi, e non temano di lasciarvi vedere i loro difetti. Per riuscire a questo, siate indulgenti quando non s’infingono davanti a voi. Non mostratevi né stupefatti né irritati delle loro cattive inclinazioni: compatite anzi la loro debolezza. Qualche volta ne verrà questo inconveniente, che saranno meno ritenuti dal timore; ma, tutto considerato, la confidenza e la sincerità sono più utili che l’autorità e il rigore.

Fénelon, L’educazione delle fanciulle, studio introduttivo, traduzione e note di L. Nutrimento, ed. Canova, Treviso 1971, p. 70.

Fénelon ritiene, pertanto, che il fanciullo vada prima di tutto osservato, accolto e capito. Il soggetto non deve provare timore di coloro che si occupano della sua educazione, ma amore, perché solo così può rivelare loro la sua vera natura, con i suoi pregi e i suoi difetti. In questo Fénelon anticipa una sensibilità educativa che comincerà a farsi strada propriamente negli scritti pedagogici e nelle esperienze educative dell’Ottocento.

Certamente Fénelon non è immune dai soliti pregiudizi dell’epoca e non esita a etichettare come «ridicole» quelle donne che discettano di scienza, considerando le capacità razionali femminili inferiori a quelle maschili. Ma la sua proposta educativa si fa apprezzare soprattutto per l’alto valore sociale assegnato all’educazione femminile. Egli non mira a fare della donna un semplice “ornamento” da salotto e assegna a essa un ruolo chiave sul piano della salvaguardia morale della collettività. Fénelon, infatti, ha in mente una donna equilibrata, dotata di un forte senso religioso, istruita quanto basta per poter contribuire alla stabilità della propria famiglia ed esercitare, in questa direzione, un ruolo socialmente rilevante.